报道:王义展

针对刑事法典增设条文严打霸凌、骚扰、侮辱和滥用身份资料等行为,执业律师吴健南指出,新条文虽未明确点名网络霸凌,但涵盖任何形式的霸凌与恐吓,只要刊登受害者个人资料、恶意中伤等行为,即便发生在社交媒体上,也可能构成违法。

他周一(18日)接受本报访问时说,虽然原本刑事法典第503(刑事恐吓)和506条(刑事恐吓之处罚)已有关于恐吓规定,但此次新增条文在内容上更为细致,尤其针对网络霸凌这一日益严重的问题。

他认为,新法的方向是值得肯定的,但这个法律仍需要时间磨合,最终效果取决于执法与司法系统运作。

他强调,霸凌的定义本身具有广泛与主观性,不仅限于对生命或财产威胁,也包括精神创伤。但要如何客观诠释“精神创伤”,仍是一个挑战。

“例如,有人说了一些极端言论,是对方心理太脆弱,还是确实构成霸凌?这需要很客观的平衡判断。”

政府已在刑事法典新增第507B至507G条文(新条文纳入2025年刑事法典(修正)法令),旨在严厉打击霸凌、骚扰、侮辱和滥用身份资料等行为,包括线上行为。

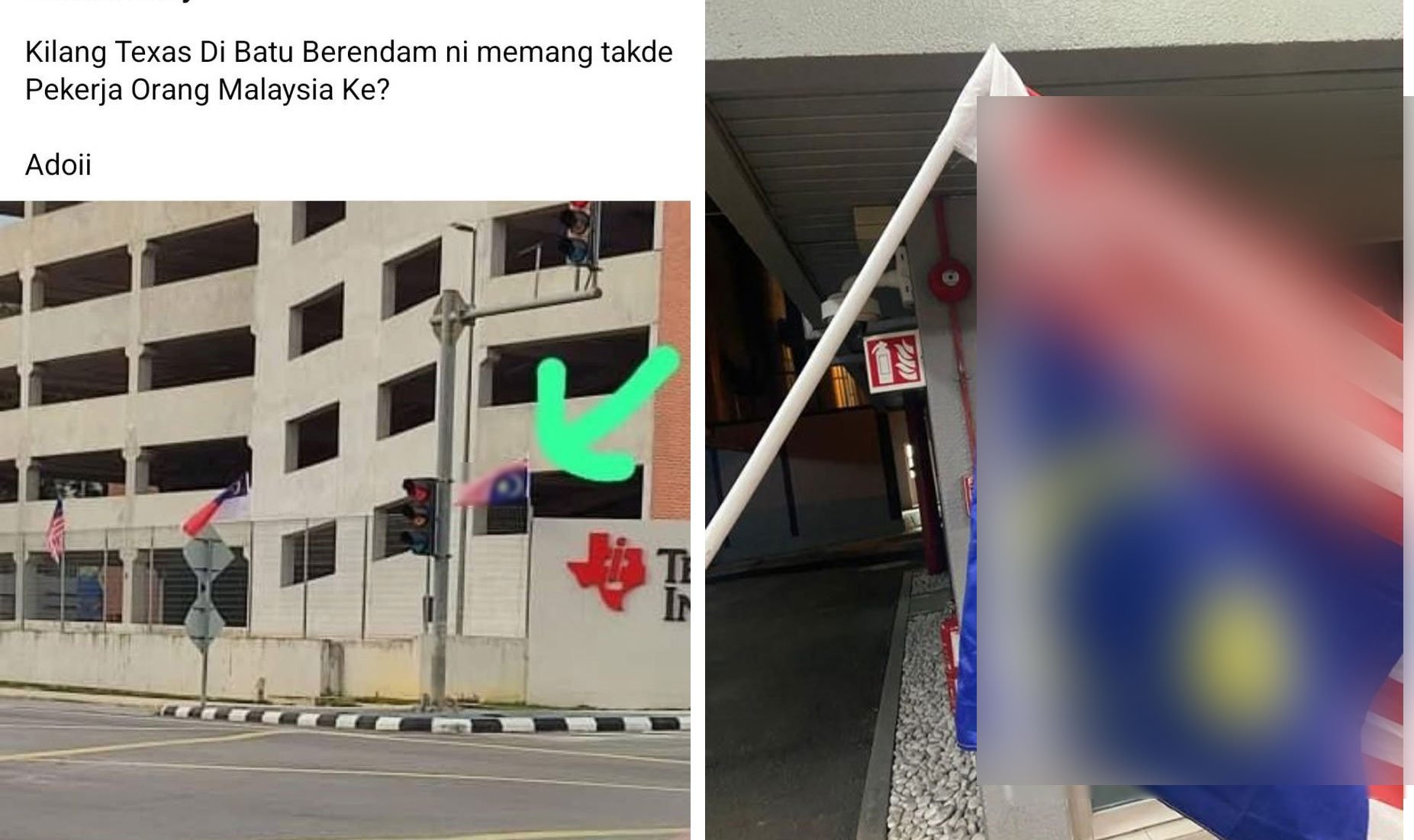

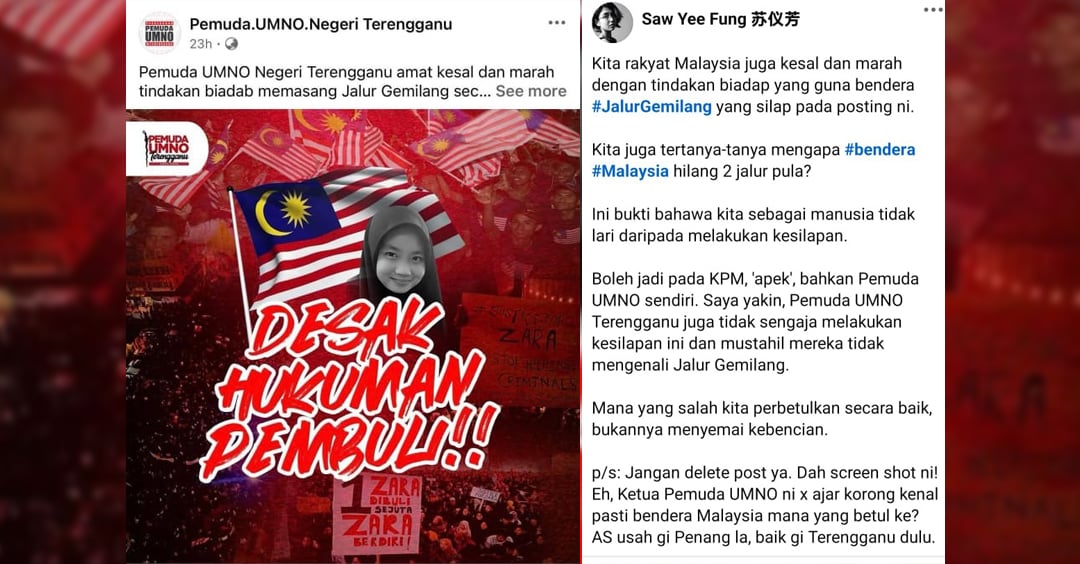

吴健南:阿克马为何没被控 霸凌恐吓如何定义?

吴健南指出,近期巫青团长阿克马在槟城的恶意挑衅行为,为何未在新条文下被提控?如何诠释网络霸凌和恐吓性的定义?

“这些新法条文需要通过一系列案件来‘洗礼’,逐步建立具体可参考的标准,包括如何衡量言语中霸凌、骚扰或侮辱成分。接下来,这些新条文将会通过很多案例去进一步细节化标准。”

“短期内,我认为新条文仍会像旧有的恐吓骚扰法令一样,重点是执法有没有到位的问题。”

他说,尤其在网络世界中,许多霸凌行为都来自虚拟账号、假账户,制造人多势众的假象。过去民众报警或向通讯与多媒体委员会(MCMC)投诉,警方和MCMC往往互相推诿,缺乏积极查证背后真实身份的意愿与能力。

“即使目前已有刑事法典与MCMC法令两套机制,现实中却存在执法‘互踢皮球’的情况。”

他指出,发生事情时,政府常找借口说“没有相关法令”,需要增添新法,但其实相关法律并不少,一直以来都有很多法令对付网络霸凌、煽动、挑衅,关键只在于当局是否愿意执法与提控。#