文/王展造

马来西亚政坛最不缺的,从来不是解决问题的人,而是趁机表演的人。“民意”二字,一旦被包装成口号,便成了某些政党的化妆品、提款卡。“谢谢马华”风潮,原是网民出于调侃的反讽,却被人信以为真,误以为一朝捡得民意的尾巴,便恍若功德圆满、救世有功。

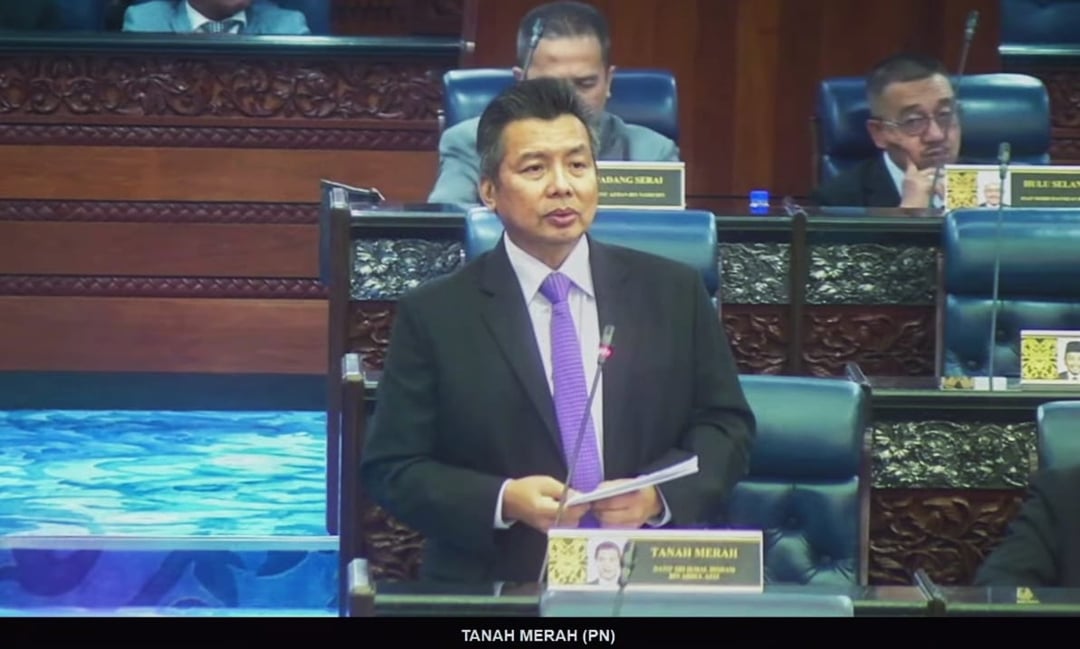

眼见民意稍有波动,总会长魏氏即不失时机,高举“教育公平”大旗,借两名SPM考获9A学生未能进入大学预科班一事,大做文章,上纲上线。

然而,须知“10A保送预科班”的政策,并非横空出世,乃是团结政府于2024年拿出魄力、整顿旧制、正本清源之政绩。前阵子,坊间热议“为何A-不是A”之际,内阁闻声而动,最终拍板将A-纳入A,彰显聆听民声、与时俱进的执政诚意。马华恰巧搭上这班顺风车,在舆论声量上刷得一丝存在感,便自诩为关键推手,顺势带风向。

当年对于教育制度的不公噤若寒蝉、讳莫如深、缄口不言之人,如今却反客为主,言之凿凿地声称官僚主义阻碍了择优录取和公平性,令不明就里者信以为真,也着实令人叹为观止。

政策必须有章可循、标准分明,有明确的界限。所谓10A即保送预科班,正是设定一条明确、公允、可衡量的门槛线,既是对优秀学子的激励,也是制度的底线。事实上,10A者自是优于9A者,此理明如皓日,毋庸置疑。

如今为了博取掌声,开始炒作9A,那么接下来是不是要为8A“鸣冤”?继而为7A、6A、5A……1A抱不平?如若制度不再由标准主导,而由情绪裹挟,政策沦为讨好选民的工具,9A亦可保送,那么谁还愿意报考10科,辛苦备战、分散精力?与其挑战10科之峰,冒险失分,倒不如集中火力,宁取稳妥9科之绩。

自马来亚独立直至团结政府上台为止,从未有10A保送预科班这件事。这项划时代的举措,是团结政府首开先河,毅然拍板定案,实行了这项对非土著学子而言意义深远、却注定不讨种族主义者欢心的政策。

回顾历史,马华担任教育部副部长者不在少数。从朱运兴于1955年出任马来亚联合邦第一任副部长开始,到林良实(1985–1986)、冯镇安(1990–1999)、现任总会长魏家祥(2008–2013)、总秘书张盛闻(2015–2018)以及马汉顺(2020–2022)。然而,在这些年月里,10A特优生、9A优秀生等无缘大学预科班者比比皆是,仿如恒河沙数。彼时,未闻强烈疾呼,亦未见制度改革。

自己当家的时候,没能破局,如今,就这个课题无线上岗,有何盘算?毕竟,要为自身做不到的事寻下台阶,最简单的方式,便是去质疑别人已经做成的成果。昔日缄默不语,今日振振有词,隔夜凉茶今日热卖,意欲何为?

是非自有公论,功过亦有时日评断。还望团结政府应不为杂音所扰,不为唱功所惑,继续坚定制度改革,守住公平底线。

- Account & Admin Assistant

- Accounting & Finance

- Simpang Ampat

-

MYR 3K /Month

MYR 3K /Month

- GMBB Part Timer

- Event

- Kuala Lumpur

-

MYR 110.00 /Day

MYR 110.00 /Day

- Multimedia - Video & Marketing (Internship)

- Advertising & Marketing

- Kuala Lumpur

-

MYR 800.00 /Month

MYR 800.00 /Month

- Graphic Design + Marketing (Internship)

- Advertising & Marketing

- Kuala Lumpur

-

MYR 800.00 /Month

MYR 800.00 /Month