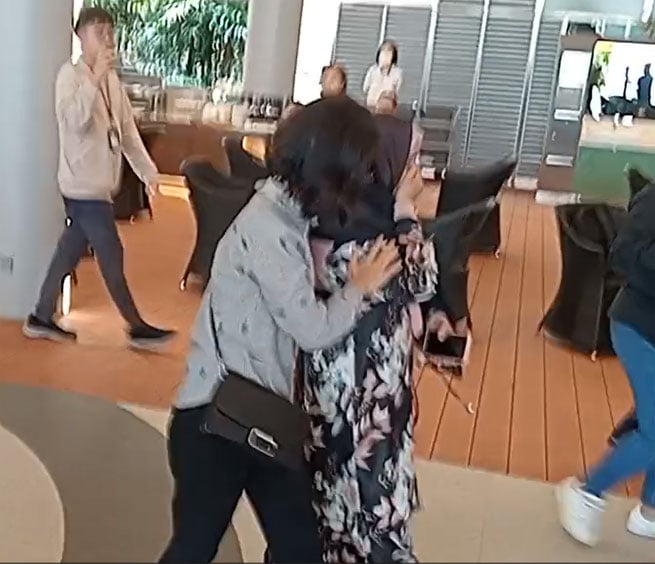

吉隆坡南侨机工纪念公园、南侨机工纪念馆落成。在开幕典礼现场,从中国海南远道而来的杨馥声感慨万千——公园内的纪念墙上镌刻着3000多名南侨机工的名字,其中一位叫作李月美的巾帼英雄,正是杨馥声的祖母。

李月美出生在槟城,在家中排行老四,还有8个兄弟姐妹,依次为:锦伦、锦全、月明、月美、锦容、锦和、锦圆、月琴、月平。遗憾的是,20世纪60年代回到中国定居后,她就和马来西亚的亲人就失去了联系。

如今,杨馥声跨海寻亲,希望为祖母寻找“娘家人”:“找到他们的下落,对祖母来说也是一种安慰。”

“我就是要吃苦才回祖国”

1938年,滇缅公路成为重要的“抗战生命线”。看到招募司机和汽修工的启事后,20岁的李月美在短时间内学会了开车,就毅然前去报名点报名,但却被告知“不招女机工”,只得失望的离开。回到家里,看着身形与自己差不多的弟弟锦荣,李月美心生一计。几天后,她剪去长发,穿上弟弟的衣服,特意去了离家很远的一个报名点。

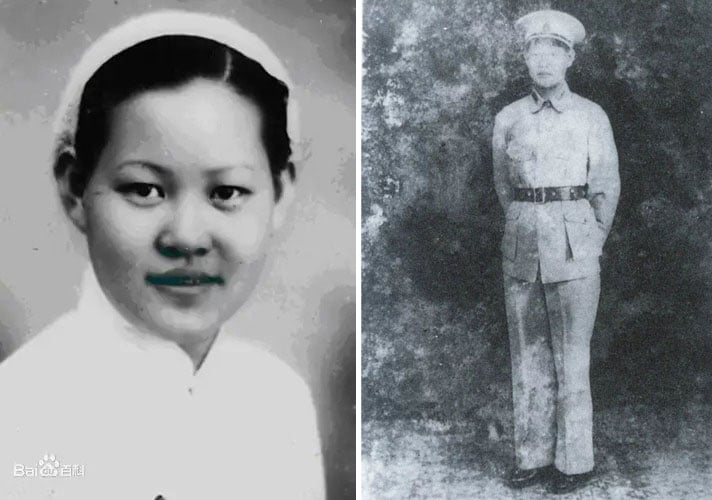

这一次,“男青年李月眉”报名成功了,成为最终被录取的32人之一。出发前,医生统一为队员检查身体,李月美的女性身份不再是秘密。不过,或许是李月美的坚定与机智打动了领队,她“侥幸”留了下来。

女扮男装,化名“李月眉”加入南侨机工队伍。她从此告别了优渥的生活,整日奔波在滇缅公路上,无数次与死神擦肩而过。

南侨机工队伍里出现“花木兰”的消息,很快引起了记者的注意。在征得领队允许后,李月美接受了采访。

“令尊和令堂对你这次的回国,表同意吗?”

“当然是同意的,而且我们兄弟姐妹共9人,就是为国家牺牲了一两个,那有什么关系?”

记者又提到,华侨们生活优渥,滇缅公路的条件却是极其艰苦的。李月美从容地回答:“苦,我是不怕的,我就是要吃苦才回祖国, 我为苦难的祖国来吃苦。”

1939年,李月美随队来到了云南昆明。为工作方便,李月美仍以男性身份示人。她和同伴们首先接受编队训练,白天苦练驾驶技术,晚上挤在亲手搭建的工棚里。

训练结束后,李月美被分配到贵州红十字会。她迎来了艰巨的任务:前往滇缅公路运输物资。

在昆明训练期间,李月美和大家学唱了《出发歌》。有时候,驱车行驶在荒山之间,前方是仿佛永远也走不完的山路,她便会唱起这首歌来提神。

亲人们,你们在哪里?

1940年,行至一处急转弯时,李月美不慎翻车,身负重伤、动弹不得。幸而过路同事杨维铨将她从已经变形的驾驶室里拖了出来。

李月美的性命保住了,女性身份却再次曝光。媒体称她为“当代花木兰”,相关报道轰动一时,著名社会活动家何香凝题写“巾帼英雄”相赠。康复后的李月美到了机工卫生所改当护士,以另一种形式为滇缅公路服务。

在李月美的影响下,小她2岁的弟弟李锦荣也于1939年加入了第八批南侨机工服务团。幸运的是,姐弟俩都坚持到了抗战胜利。1946年,李月美踏上归家的路,同行的还有杨维铨——那次生死营救后,两人相交渐深,喜结连理。

全家团聚不久后,李月美和杨维铨前往缅甸定居。在缅甸,李月美和杨维铨以经营咖啡馆为业。1965年,杨维铨留守缅甸,李月美和10个子女中的8个回到了中国居住。夫妻两人去世后,被儿女合葬在杨维铨的老家海南琼海。

杨馥声的父亲杨善国是李月美的大儿子,目前已经不在人世。杨馥声的母亲尹凤娥表示,多年来,子女们一直有桩心事,就是为李月美寻找失散的马来西亚亲人。

近年来,尹凤娥年事渐高、行动不便,杨馥声接过了接力棒,代表李月美后人到各地参加纪念活动。他表示,舅舅李锦荣也是南侨机工英雄,说不定哪一天,他会在活动上偶遇舅舅的后代,和他们相认。

- Account & Admin Assistant

- Accounting & Finance

- Simpang Ampat

-

MYR 3K /Month

MYR 3K /Month

- GMBB Part Timer

- Event

- Kuala Lumpur

-

MYR 110.00 /Day

MYR 110.00 /Day

- Multimedia - Video & Marketing (Internship)

- Advertising & Marketing

- Kuala Lumpur

-

MYR 800.00 /Month

MYR 800.00 /Month

- PHP Software Engineer (Internship)

- Engineering

- Kuala Lumpur

-

MYR 800.00 /Month

MYR 800.00 /Month