文:霍雪松(马中文化交流中心)

意外的发现

那是一个晴朗的周末下午,在槟城一个阳光斜洒进屋檐与竹影交织的小院。几十年未曾大动的老屋角落,铺满了落叶与枯枝,藤蔓沿着竹篱悄然蔓延。屋主陈先生正在整理花园的一角,偶然想起这处角落久未打理,便轻轻移开了满是枯竹叶和杂草的几块石板。就在他小心搬动一旁杂物时,一只沾满尘土的陶瓷瓶子赫然显现出来。

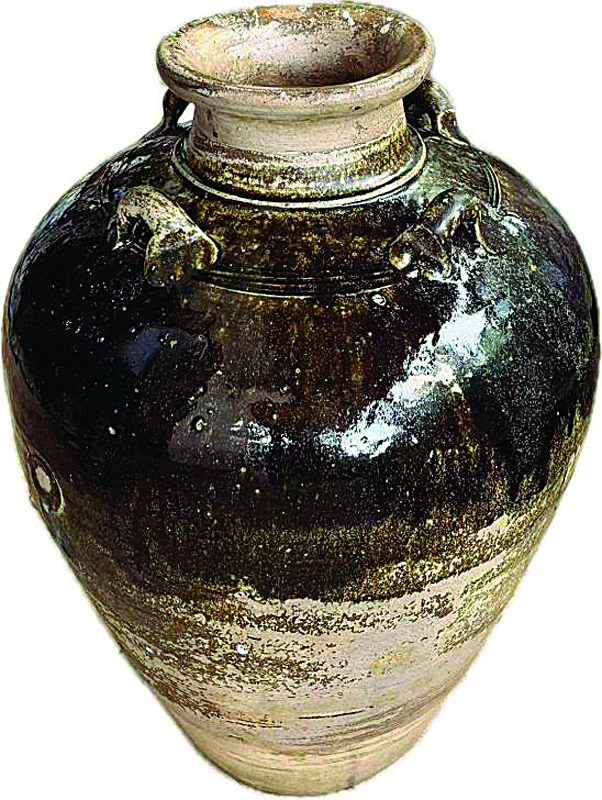

“这只瓶子我印象中早年父亲就有,也许是从海边捡来的旧物。”陈先生说。那只瓷瓶半身深埋于土石之间,口沿尚好,瓶身微鼓,釉色斑驳却别有沧桑之美。他轻轻将瓶子取出,清理干净,才发现这只看似普通的陶器,竟暗藏着不凡的历史印记。

吉州窑的神秘身世

这只瓶子,高约六十公分,鼓腹小口,口沿下方对称排列着四个小系(耳),称为“四系瓶”。瓶身施釉不均,下部露胎,上部则呈现浓重的黑褐釉彩,光泽深沉,釉层开片细密,胎质厚重结实,底部无釉,露出典型的宋代硬陶胎土色泽与质感。尤其是釉色深处,有自然流淌的痕迹,给人一种古朴沉稳之感。

经过中国古董专家霍雪松先生初步判断,这是一件产自宋代江西吉州窑的“黑釉四系瓷瓶”,属于实用型器物。吉州窑位于江西吉安,是宋代五大民窑之一,以黑釉、木叶纹、剪纸贴花等装饰风格著称。尤其以“木叶天目”最为人所熟知,风靡中日韩,是茶器艺术的代表。而吉州的日用陶瓷,如这只四系瓶,虽不如“木叶天目”耀眼,却是千百年前南方瓷业文化的默默支柱。

吉州窑四系瓶并不常见于博物馆展品中,多数出土于海捞瓷沉船或沿海古港遗址。这与南宋时期中国陶瓷大量外销有着直接关联。

海捞瓷的证据

细观瓶身,可见表面釉色有些许侵蚀、海蚀痕迹,部分位置呈现盐晶白霜状,这是海水长期浸泡的典型特征。底部略有贝壳附着物的痕迹,与一般陆地出土陶瓷有明显不同。

“这应该是当年我祖父或父亲从马六甲海边带回来的。”陈先生回忆说,“小时候还见过家里用它来装酱油、酒或井水。”正如许多南洋老华人家庭所经历的那样,很多海捞瓷在早年因其实用性被当成普通生活器具继续使用,直到逐渐被遗忘在庭院、仓库甚至鸡棚角落。

南宋时期,随着“海上丝绸之路”的繁荣,大量中国陶瓷自泉州、广州、明州等港口出发,远销至东南亚、印度、非洲乃至中东地区。许多商船因风暴、战争、礁石等原因沉没于途中,形成今日考古界所称的“海捞瓷”。而吉州窑、建窑、泉州窑、景德镇窑等出产的粗陶、黑釉、青白瓷就是主要的出口类型。

这只在马来西亚槟城小院角落沉睡了几十年的四系瓶,很可能就是宋代商船海难的遗物,被后来人打捞、交易或拾得后流传至民间。

古今通宝专栏简介

从古代青铜镜、陶瓷、玉器,到近代书画、货币、徽章,每一件藏品都是时间的结晶,也是文化的见证。《古今通宝》旨在以物为引,贯通古今,讲述那些藏品背后的故事、人文与智慧。在这里,我们探访藏家,记录他们与文物之间的独特缘分;也邀请学者撰文,从历史、材质、工艺与风格等层面,为藏品提供严谨的文化解读。

“通宝”,不止是财富的象征,更是知识、审美与记忆的汇聚。我们相信,真正的收藏,不只关乎拥有,更关乎价值与传承。

古今通宝,愿为你打开一个通向文化深处的窗口,让藏品不再沉默,让故事继续流传。

- Account & Admin Assistant

- Accounting & Finance

- Simpang Ampat

-

MYR 3K /Month

MYR 3K /Month

- GMBB Part Timer

- Event

- Kuala Lumpur

-

MYR 110.00 /Day

MYR 110.00 /Day

- 软件测试与客户支持专员 Software Testing & Customer Support Specialist

- Information Technology

- Kuala Lumpur

-

MYR 3K /Month

MYR 3K /Month

- HR Recruiter (Internship)

- Human Resources

- Kuala Lumpur

-

MYR 850.00 /Month

MYR 850.00 /Month

- Graphic Design + Marketing (Internship)

- Advertising & Marketing

- Kuala Lumpur

-

MYR 800.00 /Month

MYR 800.00 /Month

- Software Developer

- Information Technology

- Kuala Lumpur

-

MYR 4K /Month

MYR 4K /Month