一名华裔青年在社交媒体批评餐馆服务欠佳,结果遭餐馆以诽谤为由入禀法庭,索赔名誉损失30万令吉,并已申请庭令。

事主在“法律与你同行”脸书群组发文,阐述自身经历;帖文随即引发网民热议,消费者的网络言论自由与法律风险。

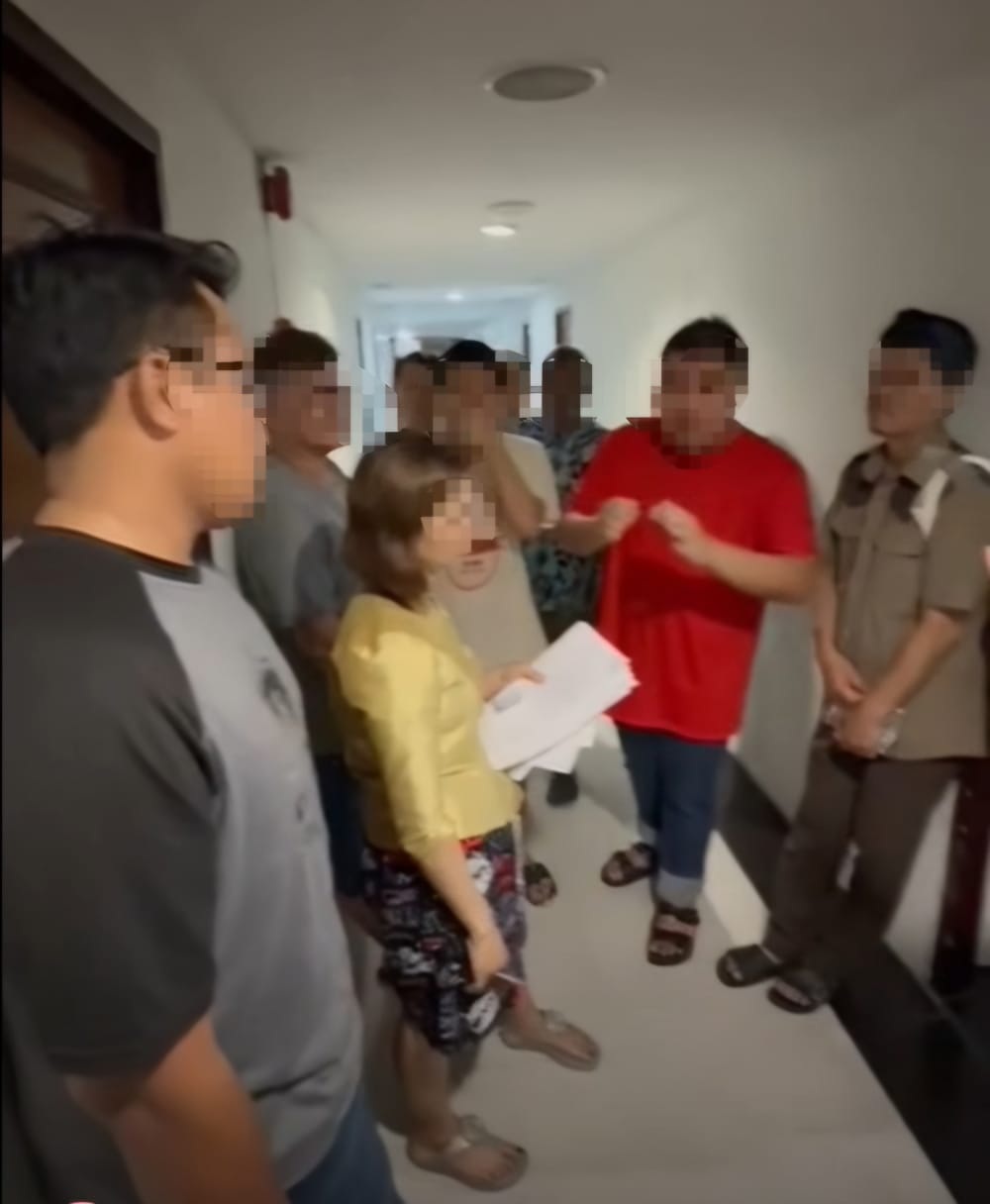

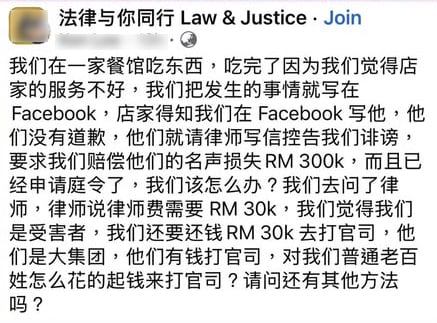

相关事主已删除其帖文,无论如何根据事主的帖文截图,事主表示将用餐不满的经历,并附上餐馆招牌照片,发布在脸书上批评一番。不料,餐馆方面得知后并未道歉,反而聘请律师发信,指控其诽谤,而且案件已申请了庭令。

事主称,向律师求助时获悉抗辩费用至少需3万令吉,“对方是集团公司,有钱有资源打官司,我们普通人很容易被拖垮。”

图为事主的帖文截图。

群组律师:社媒批评属书面诽谤范畴

针对事主阐述的情况,“法律与你同行”的群主郭伟廷律师在留言出指出,根据《1957年诽谤法令》(Defamation Act 1957),诽谤分为书面(libel)与口头(slander)。

他提及,在 Facebook 等社交媒体发布文字批评属书面诽谤范畴,但是否成立须符合三要件:

-

言论可识别指向特定对象(如商号、老板等);

-

内容可能降低该对象在公众眼中的声誉;

-

该言论未经证实,或无法以合理理由证明属实。

若言论基于真实经历,并有充分证据支持,可援引“真实为抗辩理由”(justification)或“公平评论”(fair comment)进行辩护。

收到律师信≠已被定罪

无论如何,郭伟廷律师指出,收到法律威慑信或庭令申请并不等同于已被判定有罪。关键在于事主是否能提供完整证据,如收据、照片、闭路电视画面、聊天记录及证人证词等,以证明贴文内容属实。

若证据充分,可向法庭申请驳回诉讼,甚至反诉对方滥用法律程序。预算有限者,可考虑聘请较小型律师事务所,或寻求非政府消费者权益组织介入,以减低法律费用。

可先回复并保留调解空间

也是“郭、汪律师楼”执业律师郭伟廷补充,在策略上,律师建议可先通过律师正式回复,声明言论有事实依据并保留所有证据;同时在法庭调解阶段尝试和解,或许仅需撤回帖文并作澄清声明,无需支付巨额赔偿。但若败诉,需承担对方法律费用,因此必须由专业律师全面评估风险。

网民:发文前应先想清楚

有网民直言,楼主不仅写了店家的服务差,还拍下招牌,并主动将帖子转发至多个吹水群组,“当初已经没要给店家活路了,会中A4纸(收到律师信)也是刚好而已。”

也有评论认为,事主本可在进店前先确认规则,不喜欢就离开,“真的没必要闹到这么大件事。”

部分网民提醒,在网络发文尤其是点名商家时,法律风险极高。

“马来西亚的诽谤法是保护‘名誉’的,不管事情是真是假,只要被认定损害了对方的名声,对方就有权提告。发任何东西前,最好想想:能不能证明?有没有更中性的说法?值不值得冒官司的风险?”

网民指出,一旦进入诉讼程序,除了律师费,还会面临巨大的精神压力与时间成本。

网络言论须权衡利弊

综合群组律师与网民的留言普遍认为,若无预算能聘请律师,就没必要在网上贸然发表可能被认定为损害商业声誉的负面言论。同时,在面对消费争议时,可选择私下沟通或通过合法渠道投诉,可能是更安全的做法。

- Account & Admin Assistant

- Accounting & Finance

- Simpang Ampat

-

MYR 3K /Month

MYR 3K /Month

- GMBB Part Timer

- Event

- Kuala Lumpur

-

MYR 110.00 /Day

MYR 110.00 /Day

- PHP Software Engineer

- Engineering

- Kuala Lumpur

-

MYR 4K /Month

MYR 4K /Month

- PHP Software Engineer (Internship)

- Engineering

- Kuala Lumpur

-

MYR 800.00 /Month

MYR 800.00 /Month

- PHP Web Developer

- Engineering

- Kuala Lumpur

-

MYR 4K /Month

MYR 4K /Month

- 软件测试与客户支持专员 Software Testing & Customer Support Specialist

- Information Technology

- Kuala Lumpur

-

MYR 3K /Month

MYR 3K /Month