文:林真珠

图:陈启新、受访者提供

我人生为什么要遗憾?每一天我都怀着喜悦面对自己,勇敢地迈步,拥抱这个世界。

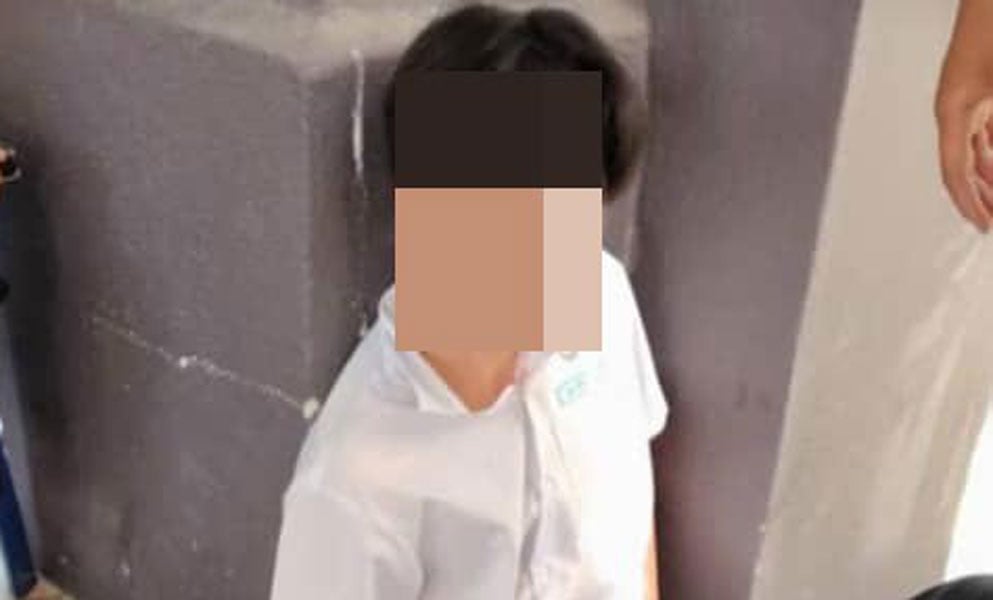

27岁的过动症青年黄毅文走在街头,沿途商店招牌上的品牌标志总让他看得出神。正当他沉浸其中时,路上的一声喇叭响起,声音刺耳如针,瞬间让他全身紧绷、神情紧张。

身处神经多样性的光谱旅程中,毅文的许多行为常令外人难以理解。他时常在社会规范中迷失,感到疲惫,即使再怎么努力,也总觉得难以读懂这个世界。

但他从不掩饰最真实的自己。他相信,唯有坦然面对,才能让世人更了解特殊需求群体。他以一己之力传递正能量,鼓励家长不要放弃——因为“接纳”是孩子通往广阔未来的起点。此次选择站出来接受采访,他希望社会能真正听见他们的声音。

本期《悠周》走进这位过动症青年的内心世界,透过他真挚的剖白与亲身经历,让我们看见在光谱之路上的挣扎与勇气。他的故事不仅带来更深的理解,也提醒我们:每一个独特的存在,都是社会这幅图景中不可或缺的光影。

在光谱上发光的过动症青年老师

来自北赖才能园的黄毅文,目前是高渊一所国中的英文老师。鲜为人知的是,这位言谈自信、思路清晰的老师,在约一岁半时被医生发现有过动症特征。经槟城医院评估后,由当时的儿童及少年精神专科医生——拿督赖鸿华确诊为过动症孩童。从此,他展开了一系列早期干预治疗,包括语言治疗、职能训练以及感统训练等。

“我妈说我婴儿时期晚上总是不睡觉,小时候非常好动,无法静坐,也没有口语能力,甚至会在车上乱小便。唯一能让我安静下来的,是电视广告。家人只好录下广告反覆播放给我看。”

虽然对幼年时的情况记忆模糊,但他仍清楚记得,每周由父母带着他前往槟城医院接受治疗,回家后也持续配合各种训练。那段时光,对他和家人来说,既是挑战,也是转机。

他强调,6岁前的黄金期千万不能错过。如果没有父母当年的坚持与早期介入,就没有今天的他。他也特别提醒,赖医生曾反复叮咛:“医院的治疗必须配合家庭的持续练习,孩子的进展才能稳健扎实。”

在他8、9岁略懂事时,父母选择坦白告诉他自己的诊断,让他能坦然面对自己,正视成长路上的每一个阶段。

“一些朋友到了18岁才知道自己是自闭症者,这让他们成年后仍需花时间调整心态。我奉劝家长,越早告诉孩子越好,让他们从小就能理解自己,接纳自己,活出真实的自我。”

他也指出,走到今天,社会应从“认知”走向“接纳”。特需孩童终将成长为成人,然而相较于童年时期的资源与关注,特需成人所能获得的支持显然不足,这正是当今社会亟需正视与深入讨论的重要议题。

“全槟最佳特殊考生”

毅文自幼学业表现优异,小学六年级及初中评估考试皆以全A佳绩荣获“全槟最佳特殊考生”;大马教育文凭考试(SPM)勇夺10A,大马高级教育文凭(STPM)亦取得3.33绩分,顺利考入马来西亚理科大学,并于2022年以卓越成绩毕业,荣获“理科大学金牌奖”——特殊毕业生杰出奖的至高荣誉。

他的耀眼成绩,对于无数特需孩童的家长而言,如同一道曙光,带来了无限的希望。然而,这份光芒背后,是无数艰辛的努力与坚持,更是父母始终如一的支持与不放弃。

他坦言,曾几何时也沉醉于众人投来的赞赏目光中;但随着阅历增长,如今的他已不再眷恋掌声,反而更谨慎看待自己的成功,深怕自己的故事被神化,让其他家长对特需孩子抱持不切实际的期待。

“我读书好,不代表所有特需孩子也能一样。真正重要的,是父母不轻言放弃,更要用心去发掘孩子的潜能——这或许正是改变孩子命运的关键。”

他强调,认识一位自闭症者,并不等同于了解整个特需族群。每一位特需者都是独一无二的个体,即便同属自闭症或过动症,所需的支持、发展的路径也大相径庭。

他直言,光谱之路荆棘丛生,唯有真正接纳孩子的独特性,才能看见截然不同的风景,引领他们走向更广阔、更美好的未来。

“我不希望下一代的孩子,再因为不被接纳,而错失早期治疗的黄金期;更不愿他们从此与世界失去连接,一生困于孩童心智中,懵懂而过。”

用行动回报昔日老师的教诲

毅文小学时,在老师眼中是个调皮的孩子。他上课坐不住,注意力难以集中,还常常钻到桌子底下,行为古怪。一次,他从桌子底下无意瞥见女同学的内裤,这无心之举却酿成“偷窥”事件,招致老师、父母的严厉责罚,甚至挨了鞭打。

他回忆说,那时他只是单纯喜欢蜷缩在桌子底下,根本没意识到自己的行为会让女同学感到不适,更没想到因此被女副校长打了三下。事后,女副校长将此事告知了他的父母,回家后他又遭到父母的严厉训斥和责打。然而,他却特别感谢那位女副校长,因为他从中接受了一堂宝贵的性教育。

许多特需儿童,甚至成年人,都难以判断哪些行为恰当,哪些会冒犯他人。他们可能无法察觉自己无意间的行为,会造成误解、冒犯他人,甚至给他人带来困扰和伤害。毅文的经历就是最好的例证。越早对特殊儿童进行性教育,越能帮助他们了解人际界限,学会尊重和自律。用简单易懂的语言,就能让他们理解这些看似深奥的观念,这远比让他们在误解中成长、在责骂中学习,留下难以磨灭的童年阴影要好得多。

“教导特需儿童性教育并非丢脸的事,”毅文哽咽着说,“我宁愿从小就接受正确的性教育,也不愿背负‘偷窥’的污名。”这段往事深埋在他心底多年,直到今天他才鼓起勇气说出来。他从未想过会在访谈中吐露心声,但说出来后,他感到前所未有的释怀。

“也许我的学习方式与常人不同,但老师们并没有因为我是特需儿童就减少对我的教导。即使是责骂和惩罚,也潜移默化地教会了我这个社会最应该教我的东西——性教育。”

如今,毅文成为了一名教师,他用行动回报着昔日老师的教诲。

努力学习看懂这世界

“我人生第一次真正‘开窍’,是在中六那年。那时我才开始意识到,社会上的很多事,并不像一加一等于二那样单纯。”

毅文说:“或许在别人眼中,我们看起来太过单纯,但对特需群体来说,理解世界本就不是件容易的事。当我们踏入社会,第一次直面现实的复杂和多面性,那种冲击是很难承受的。有时候,我会陷入混乱与自我怀疑,甚至害怕自己无法适应这个世界。”

他指出,许多人并不了解,对于特需群体而言,走进社会其实需要极大的勇气。他们必须克服各种障碍与挑战——不仅是环境中的感官刺激,更要一步步摸索、学习那些旁人视为理所当然的社会规范与礼仪。

“像网购这件事,对别人来说再简单不过,我却花了好几个月才慢慢学会。而平时出门走在街上,仅仅是车辆的鸣笛声,就足以让我感到不适与紧张。”

他补充,有些朋友出门必须戴着耳机,用音乐减缓外界声音的刺激;其中有些甚至严重到,没有耳机就几乎无法离开家门。

他说自己并不喜欢别人一再问他“是怎么克服这些的”。那不是一句话能说清楚的过程,而是一步一脚印,跌跌撞撞地走出来的路。他靠着自己不断摸索、犯错、跌倒、再站起来。

“直到今天,我仍在努力学习,只为了更好地看懂这个世界,慢慢融入这个社会。”

“我知道,这个社会并不完美。但我们一直在努力成为更好的自己。只是长时间下来,真的很累,就像不断戴着面具去迎合每一个人。回到家,面对的却是说不出口的情绪。我们最怕的,是有一天情绪崩溃被拍下上传网络,成为别人口中的笑话。不了解我们的人,只看见表面,却从未看见,我们背后承受了多少。”

“而这些误解,往往不只是伤害我一个人,还可能伤害整个特需群体。”

一句话的力量,可以激励人心,也可能摧毁一个人一生。毅文由衷希望,社会大众能给予特需群体及他们的家庭多一点理解与善意。因为,每一位在光谱上的人,都值得被尊重。他们的努力,也值得被全世界看见。

不自觉表现重复小动作

特需孩子常会在不自觉中表现出一些重复的小动作,例如摇晃手脚、转动手腕、来回晃动身体,甚至发出一些特别的声音。这些在旁人眼中或许看起来“不寻常”,但其实是他们用来调节情绪、安抚自己的一种方式。

“这些小动作确实能帮助我们缓解压力,但也常常被误解。”毅文说。

他指出,每位特需孩子在光谱上的位置不同,表现出的自我调节行为也各有差异。但只要这些行为没有危及自身或他人的安全,其实无伤大雅、不应过度干预。

他坦言,自己至今仍会不自觉地自言自语,父母也时常需要提醒他。不过,他并不在意他人的目光,也不刻意用戴耳机、装作讲电话或听音乐等方式来掩饰自己。

“如果公众在公共场合遇到类似情景,不必惊讶,更无须私语。相反,我鼓励大家主动以关怀的方式询问孩子的家长,了解孩子是否安好。”

“我不觉得这样被问是一种冒犯,反而欣慰有人愿意多了解一些、释放善意。如果不方便开口,那就安静地走开,给孩子一点空间,这也是一种体贴的温柔。”

他说,想表达关心,其实最好的方式,就是直接询问——这也是推动社会理解与接纳的第一步。

同时他也提醒,若孩子的一些自我调节行为已经影响到自身安全或他人,家长应及时寻求专业治疗师的协助与介入,让孩子在适当的引导下获得支持。

感激生命中两位贵人

毅文深深感激生命中两位重要的贵人——马来西亚理科大学特殊教育副教授刘慧敏博士,以及为他确诊的赖鸿华医生。

他说,刘博士在他的成长过程中给予极大支持,不仅帮助他拓展视野,更引导他接触来自雪隆地区的特需青年朋友。在与他们相处的过程中,他看见了自己的倒影,也重新认知了自身的价值。

深受刘博士的影响,毅文希望不久的将来能重返理大深造,未来投身特殊教育领域。他期待以自身经验和专业知识,去支持更多特需学生,特别是像他当年那样,在主流班级中求学的孩子们。

他也特别感谢赖鸿华医生,当年果断地向父母说明诊断情况,使他得以及早接受支持与训练。这不仅为他的人生奠定基础,也为他指引了前进方向。