皮肤专科医生林维昀。

图文:陈晓云 (图部分取自网络)

若你的肌肤在没有受伤的情况下,遇到刺激就突然发红、发痒、刺痛、紧绷、灼热,那么你极可能进入肌肤敏感的状态。皮肤专科医生林维昀提醒,若不妥善处理肌肤敏感,就可能为皮肤炎埋下伏笔,并陷入恶性循环:皮肤越来越脆弱,更容易感染。

皮肤专科医生林维昀解释,敏感肌肤是人体对环境、气候或护肤品产生过度反应时出现的不适状态,此时肌肤往往发痒、发红、干燥。

不过,她强调,敏感肌肤并不是一种疾病,而是一种皮肤“状态”。其中,高危人群包括皮肤干燥者,以及皮肤屏障已受损的人。

为何皮肤会干燥、屏障受损?

- Advertisement -

林维昀指出,屏障受损原因包括过度清洁、环境污染、不当护肤、遗传因素以及长期暴露在紫外线下。

除此之外,水分流失增加、皮肤天然保湿因子减少和内在因素也会造成皮肤干燥。这些现象已有现代医学与皮肤科学的研究佐证。

她逐一说明:

A)水分流失增加:表皮的角质层正常时,会像“砖墙+水泥”一样锁住水分。当角质层的脂肪不足,水分就容易蒸发,造成皮肤干燥。

- Advertisement -

B)天然保湿因子如尿素、乳酸盐氨基酸等会吸水保湿。如果天然保湿因子减少(如遗传、老化、频繁清洗),皮肤就会更干。

C)内在因素:年龄增长(油脂分泌下降)、荷尔蒙变化(如更年期)、某些疾病(如糖尿病、肾病)、或药物(利尿剂、维甲酸类)也会导致皮肤干燥。

“由此可见,水分流失、皮肤天然保湿因子不足和内在因素让肌肤更干燥,屏障功能更脆弱,为敏感肌铺路。”

敏感肌与皮肤病:

鸡生蛋,还是蛋生鸡?

林维昀解释,敏感肌与皮肤病往往互为因果:

若先有敏感肌,代表皮肤干燥及皮肤屏障已受损,细菌、病毒、污染物容易入侵,继而引发皮炎或湿疹。

反过来,若因皮肤病导致反复发炎,也会使皮肤逐渐进入敏感状态。

因此,不论是敏感肌患者,还是皮炎患者,都必须重视皮肤屏障修复,避免症状恶化。

遗传与环境的交织

林维昀补充,部分人因遗传因素更易出现敏感肌。有些人先天缺乏某些角质蛋白,造成天生屏障功能较差,容易敏感或湿疹。

但即便父母双方都有基因倾向,也不代表所有子女都会“继承”。可能只有其中一人表现出敏感肌状态。

不过,一旦基因因素与后天环境交织,例如紫外线暴晒、污染、清洁用品刺激、作息压力、饮食习惯等,都会大大提高敏感肌的发生几率。

何谓皮肤屏障?

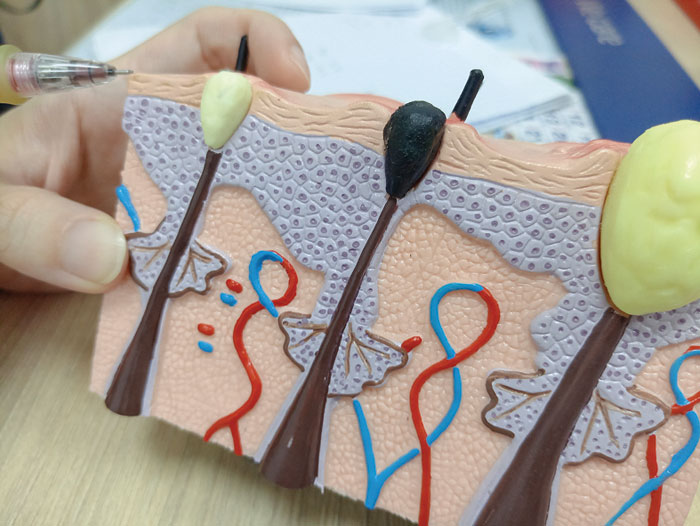

皮肤专科医生林维昀解释,人类皮肤的功能远不止于“外壳”,除了负责感知温度、触觉、痛觉,还能调节体温、排泄代谢物、合成维生素D,更重要的是——它是人体第一道防线。

“皮肤屏障就像守门员,抵御外来的化学物、污染物、细菌和病毒,避免它们轻易进入体内。因此,保护好屏障非常关键。”

皮肤由表皮层、真皮层与皮下组织组成,其中表皮层又细分为五(从外到内):

1.角质层(Horny layer / Stratum corneum)

2.透明层(仅掌跖部位存在)(Lucid layer / Stratum lucidum)

3.颗粒层(Granular layer / Stratum granulosum)

4.棘层(Spinous layer / Stratum spinosum)

5.基底层(Basal layer / Stratum basale)

其中,最外层的角质层厚度仅有10–20微米,却是皮肤屏障的核心。它由角质细胞、细胞间脂质(神经酰胺、胆固醇、游离脂肪酸)、天然保湿因子以及皮肤微生态共同构成,缺一不可。只有这些元素比例协调,皮肤屏障才能正常发挥防御作用。

林维昀特别提醒,敏感肌人群常常在“神经酰胺、胆固醇、游离脂肪酸”三者之间出现比例失衡,导致肌肤对外界刺激反应过度。因此,适度使用润肤品是必要的,但关键在于选择成分正确的产品,才能在补水同时增强防护。

诊断方式

“很多人口中的‘敏感肌’,其实是自我诊断,真正经过医生确认的,大约只占两到三成。”皮肤专科医生林维昀指出。

临床上,医生会先详细询问病史,例如:症状持续多久?最近是否接触新化学品?之前是否已有皮肤病?这些线索有助于判断肌肤的不适是否与敏感有关。

若怀疑是肌肤敏感,医生通常会在皮肤薄嫩部位涂抹轻度刺激物,观察是否出现刺痛、发红或炎症反应。敏感肌的常见表现包括:泛红、发痒、干燥、刺痛。

她补充,敏感肌测试的重点是评估肌肤的“耐受度”与“易感性”——也就是肌肤对环境、温度、化学物、污染或紫外线等刺激的承受能力是否减弱。这种状态并不一定涉及免疫系统,而更多与屏障功能减弱有关。

若怀疑属于“过敏”而非单纯敏感,则需进行更复杂的皮肤点刺测试,以锁定具体过敏原。例如某些人可能只对特定塑料或化学物产生过度反应。

肌肤过敏 VS 肌肤敏感

皮肤专科医生林维昀解释,过敏皮肤和敏感皮肤是不同的概念,但,在日常用语里常常被混淆。

皮肤过敏:指皮肤发生了免疫反应,是一种疾病的表现,通常因接触或吸入特定过敏原(如花粉、尘螨、药物、食物等)而引发,表现为红肿、瘙痒、风团等典型过敏性皮炎症状。触发因素明确。此外,情绪压力、睡眠不足、长期疲劳会影响身体的免疫系统,间接导致皮肤疾病或加重病情。

肌肤敏感:是一种皮肤状态,不是一种疾病。除了可能涉及过敏反应,还包括皮肤对温度变化、化妆品、香料、紫外线等刺激的非免疫性反应。症状表现为干燥、红斑、刺痛、紧绷感。其根源通常是屏障功能减弱,神经末梢反应过度,未必与免疫有关。因此,也较难通过点刺测试找出特定诱因。

“敏感肌还有分期,症状会随着时间与状态变化而不同。”林维昀补充。医生通过观察皮肤现况、结合病史,通常就能作出诊断。若情况不明朗,才会进一步抽取皮肤组织化验。

日常护理 三管齐下

皮肤专科医生林维昀建议,敏感肌人群如有湿疹、玫瑰痤疮、慢性皮肤炎,除了接受治疗,更要靠日常护理“三管齐下”:

一、选择温和清洁

敏感肌患者应避免含香精、酒精、防腐剂(如PARABEN、MIT)、表面活性剂(BLS)、(SLS)等刺激性清洁成分。选购时可留意“温和”(Gentle)、“酸碱中和”(pH Neutral)等标识。此外,避免使用泡沫丰富的清洁品与精油产品,即便是天然精油,也可能因香气造成刺激。她提醒,洗澡时间不宜超过10分钟,水温不宜过高,以温水为佳。“很多人觉得冲热水澡很舒服,但其实会冲掉皮肤表面的保护脂质,反而得不偿失。”

至于是否要完全回避所有可能的敏感成分?林维昀坦言,这几乎不可能。“关键是学会辨识,避开已知会造成反应的成分。”

二、保湿锁水以修复屏障

洗澡或洁面后,必须及时涂抹保湿品,以避免皮肤干燥与刺激。护肤品应含有透明质酸((Hyaluronic Acid))、甘油(Glycerin)等成分,以补充充足水分。

护肤品中若含有神经酰胺(Ceramide),能帮助重建细胞间脂质层,防止水分与营养流失,并抵御外来刺激。它同时具备锁水功能,是敏感肌护肤的关键成分。

三、避免接触刺激物

避免使用挥发香味的护肤品,或含有精油、酒精、粗糙去角质产品。她建议要选择低致敏,无香料,适合敏感肌的产品。她也提醒,每天要用防晒膏,来减低皮肤刺激,减低皮肤老化。

3招自我检查肌肤敏感

想知道自己是否属于敏感肌?皮肤专科医生林维昀提供三种简单的自我检查方式:

1.日常接触观察法:若一旦接触某种物品后皮肤就发红、紧绷、干燥、脱皮或发痒,可能就是敏感反应,应咨询医生。

2.热毛巾测试:用热毛巾敷脸5分钟,再观察5分钟,若出现刺痛感,代表神经末梢较敏感。

3.酒精测试:用棉花蘸少量酒精涂抹在耳后,若短时间内出现明显发红,表示皮肤耐受度低,更可能是敏感肌。