撰文/摄影:张健欣

视频拍摄:陈沛铭、许志威

视频剪辑:陈沛铭

变脸起源于中国四川,是川剧中一项独特的技艺,用以展现角色瞬息万变的表情。2006年,变脸被列入中国非物质文化遗产名录,充分肯定了其艺术价值和文化地位。随着这门技艺传入南洋,马来西亚的变脸表演也日益丰富多彩。在槟城,有这么一个名为“Nasi Lemak变脸社”的团体,由一群90后和00后年轻变脸艺师组成,他们用充满活力的方式,传承和创新这项传统艺术,别具一格的社名更展现出浓厚的本土特色。

变脸师一出场,瞬间点燃全场目光。

在一家热气腾腾的火锅店里,食客们围炉而坐,香气与蒸雾交织成一幅暖意浓浓的画面。倏地,激昂的乐曲骤然响起,如同点燃了全场的呼吸。胡展彬身着华丽戏服,穿梭在缭绕的烟雾之间,手中彩袖翻飞,身影若隐若现,仿佛从雾中踏出的戏曲武将。

- Advertisement -

随着节奏猛然一甩,面具瞬间换成威严的红脸,眼神凌厉如火,令食客们不由自主停下筷子凝神观赏。下一刻,他脚步轻点,身影一转,红脸已然化作冷峻的黑脸,犹如夜幕般沉稳深邃。在短时间内,他快速地变换不同的面谱,红、黑、蓝、白如流星般闪现,在热气朦胧的氛围中更显神秘莫测。

倏地,一个可爱的小叮当脸谱在餐桌间的小舞台上闪现,逗得食客会心一笑。笑声未歇,他俯身从长靴中抽出一朵盛放的牡丹,仿佛热气间也开出了春色,惹得观众心花怒放。随即,他双手一抖,化出一条金光闪闪的金箍棒,身形一转,霎时化作英气勃发的美猴王孙悟空,单手扶额远眺,似在探寻天边风云。

高潮时刻,他猛然腾空半转,落地的刹那,面具已悄然消失,露出的是他本人的笑容——温暖而真诚,额头上沁着细汗,眼神里带着刚刚收住的激情与一点顽皮。随即,他微微俯身,向观众鞠躬致谢,雷鸣般的掌声在火锅店内回荡不息。

那一刻,变脸不仅是一门技艺,更是情感与文化的共鸣。

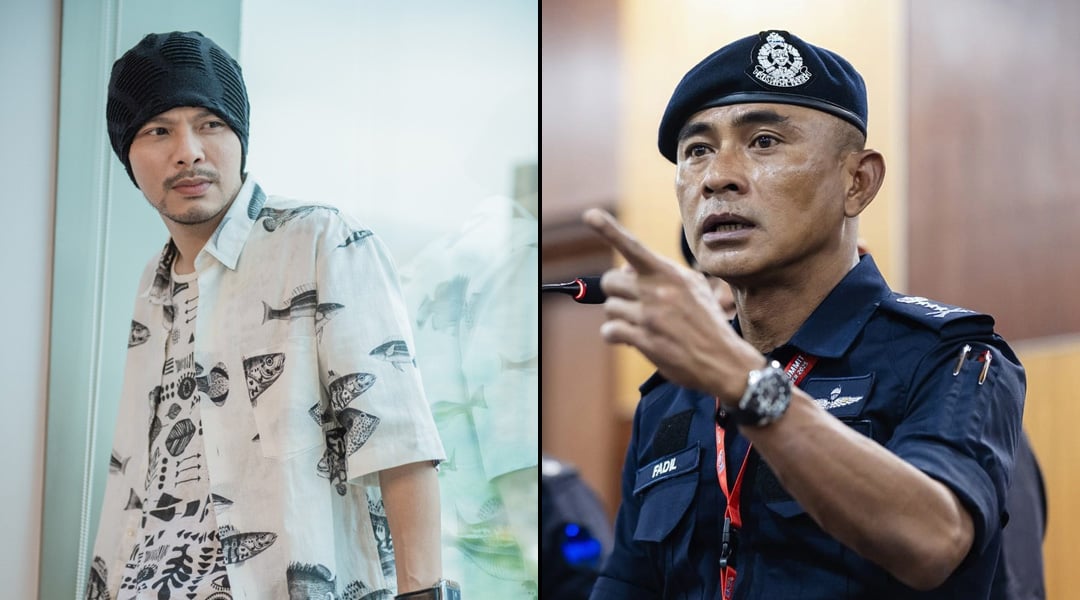

胡展彬(艺名:小彬彬)29岁 Nasi Lemak变脸社创办人兼团长

- Advertisement -

出生于1996年的胡展彬,是Nasi Lemak变脸社的创办人兼团长。2022年,他在一家著名连锁火锅店工作时,因顺经理的安排,被派往槟城分店学习川剧变脸。那一次偶然的机会,成了他与这门文化技艺的缘分起点。

不久后他代表参赛,踏上全国变脸比赛的舞台,并夺得全马第4名的成绩。虽然成绩亮眼,但这趟比赛也让他深刻意识到——“山外有山,人外有人”,比自己更出色的变脸高手,遍地皆是。

胡展彬深知,凭一己之力难以将变脸艺术发扬光大。要让这门技艺在马来西亚真正生根发芽,唯有汇聚更多志同道合的伙伴携手努力。于是,2023年1月19日,他创立了Nasi Lemak变脸社,并邀来一群志趣相投的年轻同好加入行列。

该变脸社目前共有9名成员,年龄介于20至30岁,他们最初因在同一家火锅店共事而结缘,逐渐组成了这个团体。

至于这个充满本地味道的名字“Nasi Lemak”,胡展彬笑着说道:“一包椰浆饭由江鱼仔、花生、米饭、鸡蛋等关键食材组成,缺一不可,才能又香又好吃。变脸社也是如此,每位成员都是灵魂所在,少了任何一个,整道‘味道’都会走样。”

把欢乐传递更多角落

每次上场表演前,胡展彬会先巡视现场一轮,观察观众群的分布、年龄层、性格。接着就是换装环节,变脸的服装和面谱较为复杂,需要15分钟左右换装。

Nasi Lemak变脸社自成立以来,受邀演出场合遍及各年龄层与社区:从幼儿园儿童节、中学文娱晚会、大学文化节,到槟城庙会、老人院与孤儿院。他们不仅在舞台上带来娱乐与震撼,也通过义演,把欢乐传递给社会更多角落。表演收费则依照不同套餐设定,包括变脸师人数,以及喷火、魔术、舞蹈、戏剧等项目,完全根据客户需求进行客制化。

平日性格爽朗的胡展彬,一旦进入教学状态,立刻化身为另一张“面孔”——认真而严谨。为了确保每个动作精准无误,他时常从凌晨十二点练到天亮六点,甚至严格到让学员“练到落泪”。他坦言,变脸这门技艺绝对不能出错,一次失误都可能在学员心中留下终身阴影,因此他必须对每一位成员高标准、严要求。

他说:“先把自尊心放下一次,再拾起时,它会变得更坚韧。”

喷火表演增添效果

除了变脸,胡展彬也精通喷火技艺,为表演增添震撼。谈及最难的技巧,他毫不犹豫地指出是“回脸”。江湖有句俗语:“三年学变脸,十年学回脸”,足以道出其中的艰深与不易。

对于“变脸只传男、不传女”的说法,他予以否认。他举例说,Nasi Lemak变脸社目前已有三位女将活跃其中,以实力和舞台表现力,证明女性同样能够掌握这一传统绝技。

在他看来,变脸除了技术要求高,其实最大的困扰在于表演时必须佩戴多层面具。厚重的面具让演员身处闷热、视线受限的环境中,就像置身于一个密闭而狭小的空间。要在这样的条件下保持动作流畅,并且展现舞台魅力,对体能与心理素质都是极大的考验。

“唯有突破这些限制,才能做到人面合一,让观众在瞬息之间感受到变脸的神秘与震撼。”胡展彬总结道。他深信,成为一名真正的变脸大师,不仅需要多年苦练,更需要对舞台怀有敬畏与热爱。

黄湧智(艺名:阿智)24岁Nasi Lemak变脸社团员

小时候,他常常在台下看变脸表演,总忍不住好奇这门“魔术”究竟如何完成。今年1月,他正式加入变脸社,踏上了学艺之途。

作为一名餐厅厨师,他的生活在厨房与舞台之间切换:上场时披上华丽的变脸装,下台后再换回熟悉的厨师袍。对他而言,变脸最迷人的地方,是能与观众、顾客进行近距离互动,这种交流是他在厨房里无法体验的。

他笑说:“你问我变脸难不难?我想说,凡事初学都不容易,唯有坚持训练,才能逐渐成为自己想要的模样。”

他每周大约练习三次,常常苦练到凌晨两三点才休息。他坦言,自己已算辛苦,但前辈们练得更久更晚,这也让他明白——每一场看似轻松自如的表演,背后都凝结着无数汗水与坚持。

让他印象最深的,是在一场市集表演中,因观众人潮众多而紧张,结果出现了小小失误。但他并未气馁,反而坦然说道:“人的一生,总会有出错的时刻,尤其是舞台表演。”

“我能做的,就是在失误后加倍努力,用下一次更好的表现来弥补。

叶韦罕(艺名:靓仔)20岁Nasi Lemak变脸社团员

去年5月,最年轻的成员加入了Nasi Lemak变脸社。叶韦罕坦言,最初的原因很单纯,就是觉得变脸很酷、很帅。如今自己站上舞台,感受观众的目光与掌声,那份成就感也成为他坚持的动力。

每周练习三、四次,他形容变脸比工作还要耗体力。印象最深的一次,是在校园表演时喷火失手,火焰反扑到脸上,结果休养了一个月。也曾因技术不熟练而穿帮,没能赢得掌声,陷入过低潮,但最终靠不断练习走了出来。

他说,每位变脸师都必须拥有一套属于自己的表演服,价格从一千多令吉至三千多令吉不等。演出后需送去干洗,才能维持服装的质感与舞台效果。

“观众只看到瞬间的神奇,却不知道背后有多少汗水。”他笑言,变脸对他来说不仅是表演,更是磨炼与坚持。

黄凯贤 25岁 Nasi Lemak变脸社团员

在火锅店工作时,黄凯贤第一次接触到变脸表演。每次上台,他都能获得额外奖金,这份意外的收入让他兴致盎然,也因此在“有钱能使鬼推磨”的心态驱动下,开始踏入变脸行列。

后来,随着Nasi Lemak变脸社的成立,他在团长展彬的邀请下加入团队,并随团到访槟城、怡保及吉隆坡演出。

直到今天,他的脑海中依然想着如何通过变脸表演赚取外快。但他也坦言,唯有先打好艺术基础,才有资格去谈更大的舞台与更高的报酬。

在他眼里,Nasi Lemak变脸社就像一个温暖的大家庭,聚集了来自不同地方、却因同样兴趣而走到一起的人们。变脸,不仅是一门艺术,更是一条把他们紧紧连结的纽带。