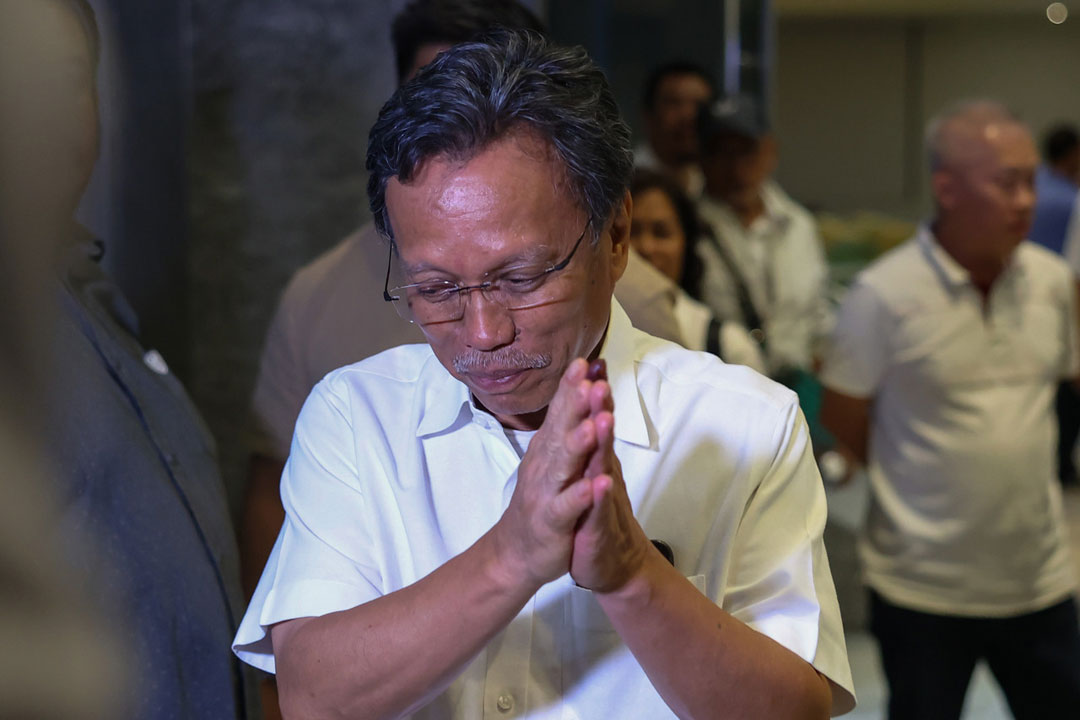

杜忠全讲解华人如何看待人死后如何成为“鬼”一事。

拉曼大学中文系副教授杜忠全博士指出,民间认为人死后仍存在,虽然肉体已死,精神依然存在,即为鬼;但古代的知识精英,如儒家态度则不提怪力乱神是否存在,而是对逝者的‘敬’,如何处理人去世后精神存在的问题。

他指出,根据中国古人的生命观,若一个人从年轻活到寿终正寝,其生命力已耗尽,人老死后不会“闹鬼”。如果一个人正值年轻力壮生命就已结束,那么就会成为鬼。

“只有被‘强死’的人,其生命力旺盛或非年老衰竭,才有可能被延续生命,变成形体‘鬼’让人看到。”

他举例,古人祭祀三国人物关羽,在异乡战死沙场成为“厉”,为了避免生活被“厉鬼”干扰,当地人开始祭拜“关公”,让被“强死者”得到安息,后来中国皇帝将之封为“神”,这就关羽是由鬼变神的过程。

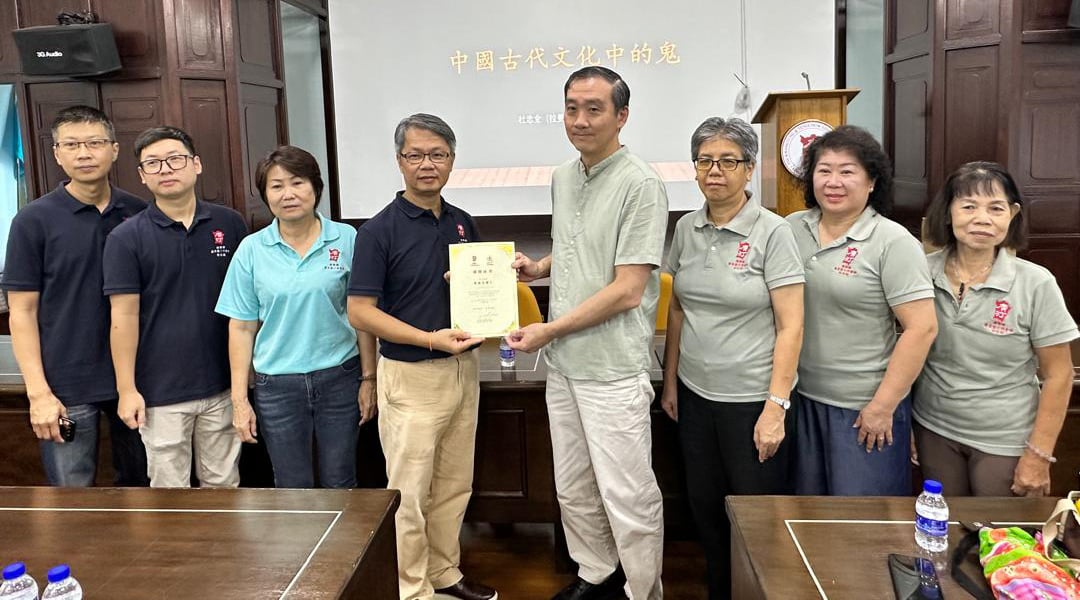

配合农历七月鬼节,杜忠全周日(31日)上午在槟榔屿广东暨汀州会馆举办的“中国古代文化中的鬼”讲座会上,向观众讲解华人如何看待人死后如何成为“鬼”一事。

在问答环节中,有出席者询及,为何自古以来鬼的形象总是披头散发的“女鬼”,难道就没有“男鬼”?

对此,杜忠全表示,从文学角度,一般上古代的文本都是由男性书写,当时女性地位较低,加上“鬼”被视为贬义,相信是作者把两者结合。

他也分享本身的“遇鬼”经验,但他并非亲眼看到鬼,而是亲耳“听到”鬼。

他说,本身在台湾求学时期住在台北阳明山的男宿舍,有一次在门外听到一名学长跟一名女子交谈,当他打开门后却只看到学长一人,对方也说没有跟任何人讲话。

“突然电话声响起,我听到一把悠长的女声说:‘你去接电话’,当时我就确定是闹鬼了。”

后来该名拥有“阴阳眼”的学长告诉他,确实有一名他看不到的漂亮女鬼正在与对方聊天。

从活人的情感需求出发

杜忠全说,华人逢年过节与家人团聚时,往往会透过祭祖来寄托对先人的情感,把祖先视为仍在世的家人一同过节。然而,许多人祭祖时的祈求,却从祖先的角度出发,希望能“中万字”或保佑“孩子考取10个A”。

他说,从人的观点,“鬼”是人死后的一种认知概念,而人对鬼的想象是从祖先祭拜开始。

“人死而得亲人的祭拜,如同生人有所养,死者亦有所归。家祭是基于亲情与血缘的情感纽带,是孝的一种表现方式。”

他表示,儒家强调的“祭祀”并非证明人死后是否存在,而是活人对死去先人的情感表现,从人的血脉相承谈论祭拜。

他举例,儿子在清明节扫墓时,买父亲生前最喜欢的咖喱鸡前往祭拜,此举是活人对死人的情感与念想,不在乎对方是否“吃到”咖喱鸡或需要这些祭品。

他强调,从儒家角度,祭祀属于单向,从活人的情感需求出发,而死去的人要如何回应则无从考证。

“不过,现在许多人在祭祖时,往往会祈求先人保佑正在考SPM的孩子能考获10个A。”

刘志荣:至今反应最好的一场

槟榔屿广汀会馆会长拿督刘志荣表示,“中国古代文化中的鬼”讲座会是配合槟榔屿广汀会馆会230周年庆典的系列活动之一,也是该系列至今反应最好的一场,全场几乎满座。

“今天有不少年轻观众前来,也反映了该讲座会的成功,希望日后有关系列活动可以打造为广汀会馆的品牌。”

他说,今日共有两场讲座会,上半场是杜忠全博士主讲的“中国古代文化中的鬼”,下半场则是继尊法师主讲的“佛教的生死过度礼仪”,两人都是自带粉丝的人。

他指出,上述讲座会配合农历七月鬼节而提前举办,最后一分钟才进行宣传,没想到还是有很多人出席。

- Account & Admin Assistant

- Accounting & Finance

- Simpang Ampat

-

MYR 3K /Month

MYR 3K /Month

- GMBB Part Timer

- Event

- Kuala Lumpur

-

MYR 110.00 /Day

MYR 110.00 /Day

- 软件测试与客户支持专员 Software Testing & Customer Support Specialist

- Information Technology

- Kuala Lumpur

-

MYR 3K /Month

MYR 3K /Month

- Graphic Design + Marketing (Internship)

- Advertising & Marketing

- Kuala Lumpur

-

MYR 800.00 /Month

MYR 800.00 /Month