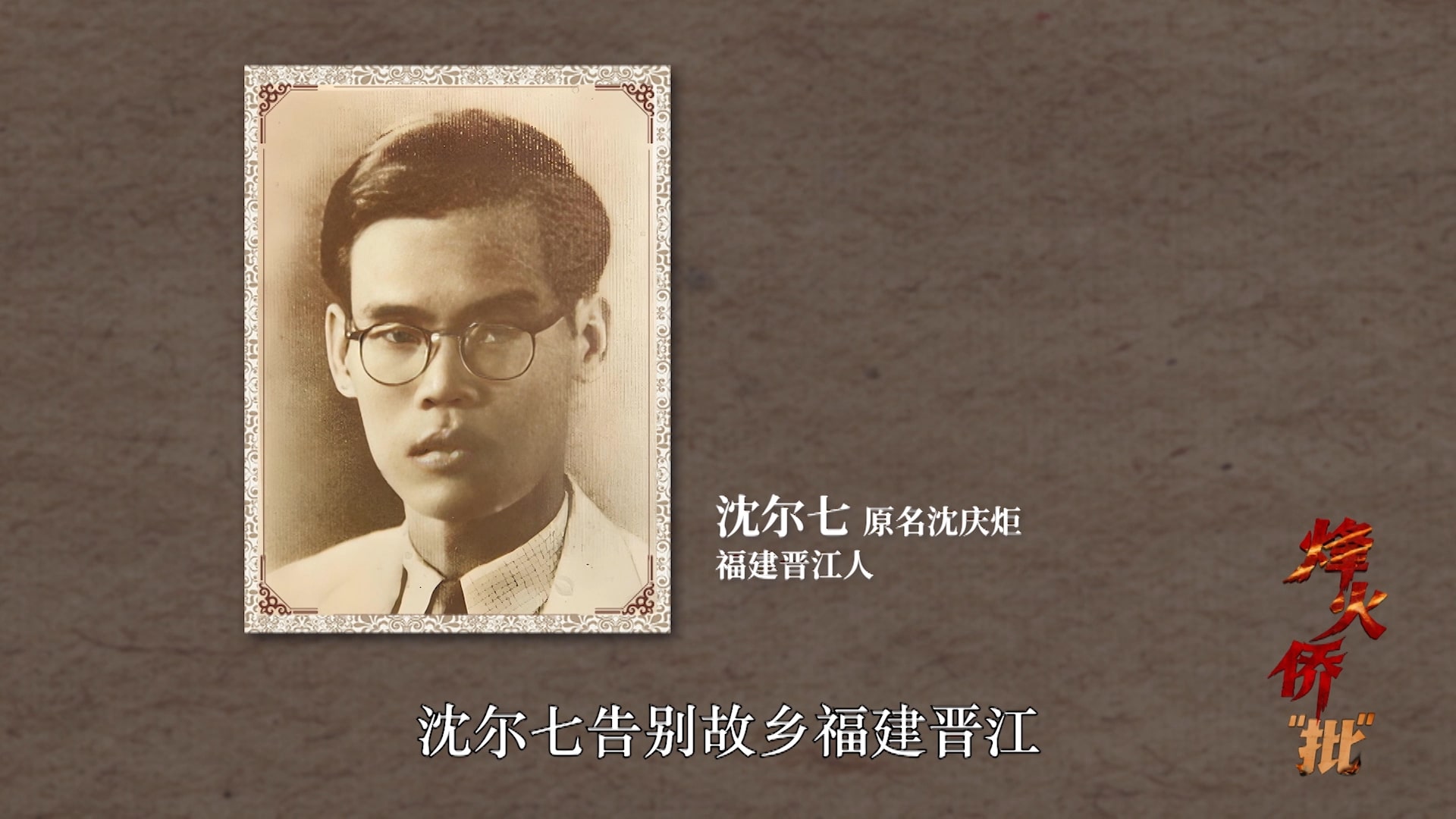

沈尔七、原名沈庆炬,1914年出生于福建晋江池店清濛村。16岁时随父亲远渡菲律宾谋生,白天在布店与商铺辛勤劳作、夜晚活跃于侨界青年组织逐渐接触进步思潮。随着“九一八事变”爆发毅然投身抗日救亡运动,协助创立“中华民族武装自卫会菲律宾分会”并主持出版《民族战斗》,用纸笔点燃海外侨胞的抗战热情。

回国抗战:菲律宾义勇队

1937年卢沟桥事变后,沈尔七动员侨胞青年组建“菲律宾华侨救国义勇队”。1938年初,他率领28名青年携带药品与资金回国,经厦门登陆编入新四军第二支队。他担任随军服务团团长沿途宣传抗战慰问群众,被誉为“模范军人”。

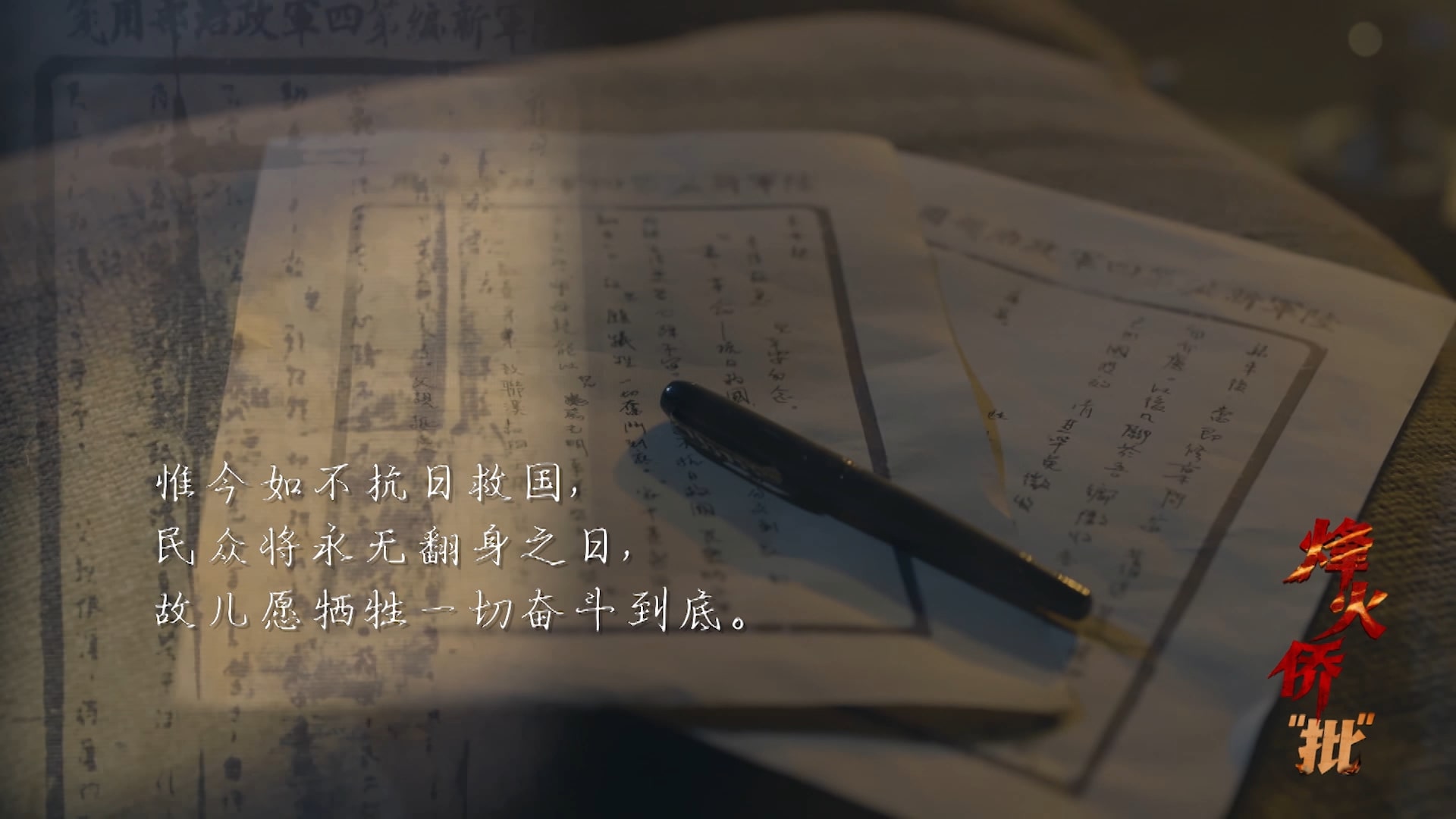

自16岁离家后已八年未归,同年5月身在皖南收到母亲来信催其返乡探望。然而在战火中只能在回信中写道:“惟今如不抗日救国,民众将永无翻身之日,故儿愿牺牲一切奋斗到底。”这封家书既是对母亲的愧疚,也是对国家的誓言。

三度往返:跨越重洋的抗战足迹

1939年,沈尔七受命返菲筹集药品与资金,再度组织“慰劳团”回国支援新四军。此后,他参加西塔山战斗与镇宝公路伏击战屡立战功。

1940年底,他第三次回到菲律宾,继续动员侨胞支援抗战。1941年太平洋战争爆发,辗转回国加入广东东江游击总队担任政治指导员。

1942年5月,在阳台山区一所伤兵医院遭袭时,沈尔七奋力掩护伤员撤退中弹牺牲,年仅28岁。

血脉亲情:一支钢笔的见证

沈尔七离家十余年,始终未能再见父母。母亲苦苦守望,直至1966年才偶然得知儿子早已牺牲的消息。家人记忆中的他“聪明伶俐,高挑白皙”,却因国难而无缘团聚。

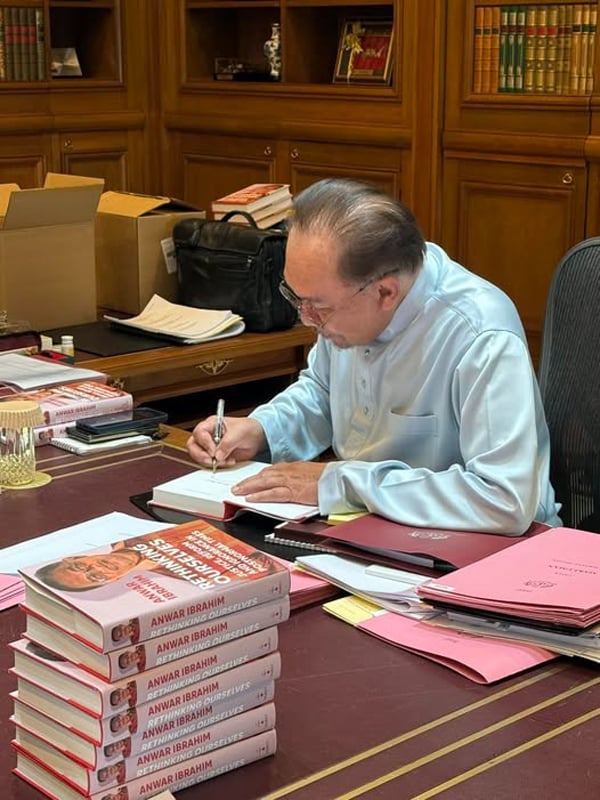

他留下的一支钢笔,既写下抗战檄文、也书写寄给母亲的侨批。墨迹虽已褪去,却承载着跨越重洋的家国情感。

铭记:华侨战士的脊梁

从晋江少年到菲律宾工人、从侨界青年领袖到新四军随军团长,沈尔七用短暂而炽热的生命诠释“国家兴亡,匹夫有责”的信念。

“家中父母兄弟才五人,全国同胞却有四万万五千万。”在他的回答里,是对小家的愧疚,也是对大家的担当。

沈尔七,三渡重洋,矢志抗战,以血肉之躯筑起民族脊梁。

由中国中央广播电视总台与福建多部门联合摄制的七集纪录片《烽火侨“批”》,沈尔七的故事展现烽火年代的侨批文化,唤醒尘封已久的家国记忆。

- Beta

Beta feature

- Beta

Beta feature

- Account & Admin Assistant

- Accounting & Finance

- Simpang Ampat

-

MYR 3K /Month

MYR 3K /Month

- GMBB Part Timer

- Event

- Kuala Lumpur

-

MYR 110.00 /Day

MYR 110.00 /Day

- Admin cum Customer Service

- Engineering

- Bayan Lepas

-

MYR 3K /Month

MYR 3K /Month

- HR Recruiter (Internship)

- Human Resources

- Kuala Lumpur

-

MYR 850.00 /Month

MYR 850.00 /Month

- GMBB Part Timer

- Event

- Kuala Lumpur

-

MYR 110.00 /Day

MYR 110.00 /Day

- PHP Web Developer

- Engineering

- Kuala Lumpur

-

MYR 4K /Month

MYR 4K /Month