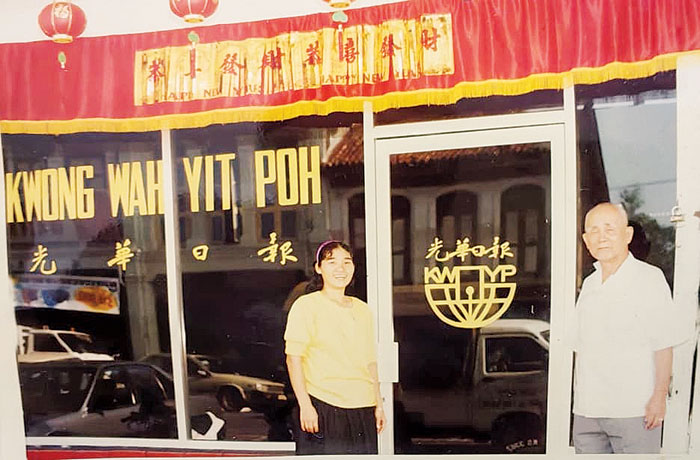

扎根北马的《光华日报》亚罗士打办事处见证了光华一路走来的成长轨迹,从一张桌子一张椅子开始,到今日设有完善采编与市场团队的新闻中心,历经数代人的努力与坚持,稳步迈向数码时代。

《光华日报》吉玻新闻中心。

《光华日报》在亚罗士打的发源地始于唐人街,创办初期,《光华日报》还未有属于自己的办事处,仅栖寄吉打杂货商公会位于唐人街的会所,在其中一角摆放一张桌子和椅子,作为办公处。

初期报份代理是由已故商人许由宣全权负责,直到1956年,魏金泉从许由宣手中接手代理《光华日报》。当年魏金泉除了是代理身份,也在工余时间,负责撰稿、招订户和招徕广告。

到了60年代,《光华日报》在吉打杂货商公会对面的一间商店“顺栈”宝号租下半间店面,这时的《光华日报》才有正式的办事处。

过后由于业务不断蒸蒸日上,职员陆续增加,原有的半间店面办事处不敷应用,因而于1974年租下附近的吉打福建会馆楼下全间店面作为办事处。

魏金泉于1956年接手亚罗士打《光华日报》时,办事处只有他一人在撑大局,之后因业务不断发展,报份节节上升后,开始聘请正式记者包括沈吉华、黄穗端以及王声兴加入亚罗士打采访阵容,当年尚有许锦城负责招徕广告业务及收账。

直到1976年,《光华日报》再增生力军,迎来林亚振加入采访部,林氏较后于1990年受到报馆器重升为亚罗士打办事处采访主任,后于1994年5月再擢升为吉玻州采访主任。由于采访工作日愈繁重,亚罗士打采访部在这之后陆续加入了陈文辉、胡志明、黄碧丝、黄潇慧、锺奕音、以及林素英,后期再有资深报人黄必明于2004年加入担任釆访主任。

2002年4月,资深报人黄必聪获总社委任为《光华日报》亚罗士打办事处经理,黄氏上任后,配合馆方的发展政策,设立市场部,进一步加强业务,大事招聘市场部人员,期间孙荣德加入市场部,任市场执行员。

2003年因业务蒸蒸日上,原有的办事处不敷应用而进行扩充,在原址旁再租下一个店面作为办事处,采访部与市场部及广告部皆迁入新店面继续运作。原有的办事处则作为《光华日报》在亚罗士打的授权代理商“群策代理商”作为报份代理及广告业务之用。

林亚振于2016年卸下吉北及玻州区经理职位后,由孙荣德接任至2017年10月期间退休,由陈文辉升职接任经理职位。但林亚振退而不休,转战报錧的广告业务,目前受馆方委为吉玻新闻中心广告营业总监职位。亚罗士打采访部则在黄必明退休卸下吉玻采访主任职位后,由黄潇慧接任至今。吉玻新闻中心目前的阵容:吉玻新闻中心经理:陈文辉。吉玻新闻中心广告营业总监:林亚振。吉玻新闻主任:黄潇慧。记者:林素英。驻玻州加央记者:余惠兰。市场执行员:苏晓妹。广告代理兼通讯员:胡志明。玻州广告代理兼通讯员:赵善泉。玻州广告代理:李裕来。日得拉广告代理兼通讯员:吴新美。

《光华日报》亚罗士打办事处的业务较后持续取得良好发展,并于2018年自置双层店屋作为吉玻新闻中心。吉玻新闻中心坐落在《光华日报》旧办事处对面的一双层店屋,于2018年6月中旬落成,于6月杪迁入,并于同年7月28日举行落成开幕典礼。

不曾忽略玻州华社需求

位于吉打毗邻的玻璃市州,虽为全国面积最小、华裔人口最少的州属,华社活动相对较少,《光华日报》却始终不曾忽略当地华社的需求。

多年来,坚持将玻州华社的点滴故事,通过文字与图片记录下来,向全国读者讲述这个小州的文化脉络与人物风采,让外州读者更加认识玻璃市。

早年,玻璃市由时任副新闻主任赵善泉负责采访工作;后来,2013年从吉隆坡拉曼学院新闻系毕业的余惠兰返乡加入光华,担任玻璃市区全职记者至今。赵善泉则转任广告代理兼通讯员,继续服务当地社区。

实际行动回馈社会

展现媒体社会责任

《光华日报》创刊迄今已迈入第115个年头,作为扎根本地的华文媒体,长期以本地新闻为核心内容,积极扮演马来西亚各大华团组织、商界与政府单位之间的沟通桥梁,并在慈善公益、华文教育及中华文化传承等领域中发挥重要作用。

《光华日报》多年来积极推动的社会活动包括“读者献爱心”、“好人好事”、“中元节为独中筹款”活动及“感恩双亲之夜”,透过实际行动回馈社会,凝聚民间善意,展现媒体的社会责任。

【读者献爱心】

“读者献爱心”活动是《光华日报》自1992年以来,每年趁着新春佳节积极推动的一项慈善活动,汇聚社会大众的善款,将新春祝福送至弱势群体与老人手中,至今已捐助超过百家慈善团体与福利机构。

受惠单位包括孤儿院、残障儿童福利中心、病老院、脑性麻痹协会、自闭儿童教育中心、乐龄之家、安老院、盲人之家、福利中心、佛教慈善福利会等。

2025年活动迈入第33年,今年共拨出12万令吉予24个团体,持续将社会温暖传递到每个角落。

【好人好事】

“好人好事”是本报另一个深具影响力的慈善品牌活动,专为协助病患筹募医药费。该活动多年来获得热心读者广泛响应。

基于本报发现到前来申请义款的求助者当中,许多是肾病患者,而且有年轻化趋势,除了需长期洗肾,也面对无法工作的困境,负担沉重。因此,本报自2015年起每两年将部分善款捐予全国各地非营利洗肾中心,用于提升设备及营运开销。

受惠的洗肾机构来自全国各地,包括玻璃市、亚罗士打、槟城、怡保、彭亨、以及柔佛。2025年为第6次捐赠,捐出金额达66万6000令吉,为历年之最,惠及13家洗肾中心。

【感恩双亲之夜】(之前称为【春晖之夜】)

《光华日报》约30年前为歌颂母爱而每年配合母亲节主办“春晖之夜”,倍受读者及各界人士热烈支持,自2017年起,改为庆祝双亲节主办“感恩双亲之夜”,一样获得很高的支持度。

2017年首场“感恩双亲之夜”于亚罗士打举行,筵开145席,创下本报在亚罗士打及其地区过去主办“春晖之夜”的最多人出席的记录。活动设有最老爸爸与最老妈妈奖,2017年分别由107岁的赖汉明与96岁的陈美娇获得。

该活动因新冠肺炎疫情,加上我国实施行管令,于2020至2022年停办3年,2023年复办后同样反响热烈,亚罗士打站筵开122席,最年长双亲奖项分别由李祥(91岁)及林赛凤(103岁)获得。本报至今仍持续每年母亲节与父亲节期间举办该活动,弘扬中华孝道。

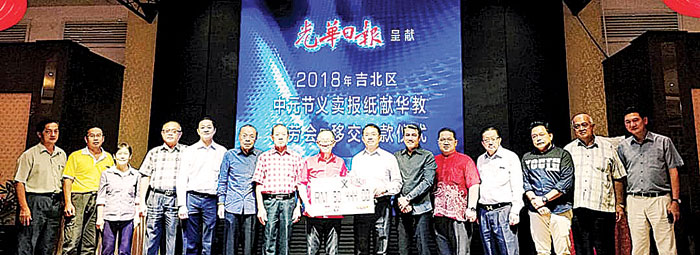

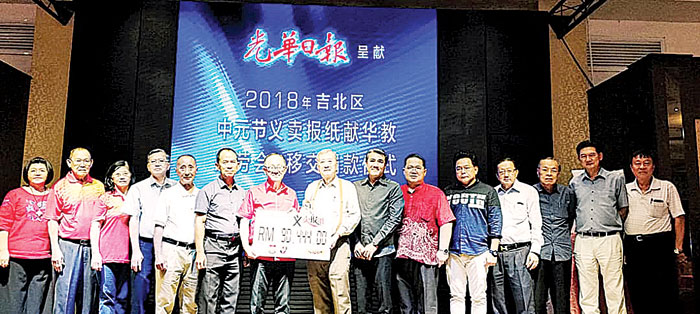

【中元节义卖本报为独中筹款】

本报作为华社资产之一,有鉴于华文独中是自力更生及未获政府半分津贴的中学,自2005年起,每年趁着中元节举办“中元节义卖报纸献华教活动”,为吉北区2所独中即吉华独中及亚罗士打新民独中筹募教育基金。

该活动获得各街区盂兰胜会、福利组和社团踊跃响应,迄今已为两所独中筹获逾192万令吉。2018年创下最高筹款纪录,共举办51场义卖,筹获18万888令吉。

义卖活动曾因疫情停办两年(2021至2022年),2023年复办,筹得4万3982令吉;2024年再办19场,筹款上升至5万5767令吉,显示社会逐步恢复元气,华教捐款热忱持续不减。

从纸版到电子报

始终陪伴您左右 见证时代的变迁

《光华日报》迈入创刊115周年,作为马来西亚最具历史的华文报章之一,不仅在新闻报导上坚持专业精神,更在广大读者中积累了深厚情感连结。从年长读者手中的纸版,到年轻一代选择的电子报形式,光华始终陪伴着不同年龄层,见证着时代的变迁。

百年办报实属不易

·吉打三圣慈善福利中心顾问冯富光

吉打三圣慈善福利中心顾问冯富光表示,他每天都会阅读新闻包括《光华日报》,以掌握国内外重要政策与社会课题。

“光华也会报导社团新闻,例如本中心的活动消息,我们理事们都会剪报存档,方便未来查阅。”

他说,光华能坚持百年办报,实属不易,全赖大家挺力支持,才能继续生存。

历史悠久新闻多元

·吉打嘉和俱乐部会长李联康

吉打嘉和俱乐部会长李联康阅读《光华日报》已有40多年,他一般阅读国内新闻、社团新闻为多,近年来转为阅读光华电子报,认为更为便利。

他说,《光华日报》历史悠久,刊登的新闻多元化,还有协助病患的“好人好事”,他希望光华能继续再接再厉。

骆隆辉:更爱阅读纸质报纸

骆隆辉(70岁,半退休人士)阅读《光华日报》已有35年,可说是从年轻时候阅读到老。

他说,虽然电子报方便,但他更喜欢拿在手上的报纸。光华的北马新闻报道较多,这也是他首选光华的原因。

“我是做生意,除了看普通新闻外,我常阅读的版位就是广告新闻或讣告新闻,光华在这方面的信息比起其他报章来得多,这能让我第一时间了解及掌握当下最新消息。”

对于光华迎来115周年,他希望光华能坚持下去,再接再厉。

【电子报订户】

陈淑芳:电子报方便父阅读

陈淑芳(38岁,订阅电子报约5年)表示,她是为68岁的父亲订阅光华电子报,相比订阅报纸来说,订阅电子报的费用相对便宜。

她说,父亲每天花费约半小时至1小时来阅读电子报,以了解国内或国外一些最新消息。

陈吉和:一机在手随时阅报

陈吉和(60岁,订阅电子报5年以上)表示,电子报极为便利,无论身在何处,只需手机在手,随时可阅读新闻。

他每天花费约半小时阅读电子报,无论是国内或国外,他都不错过,以了解当下趋势情况比如政府推出的政策福利等。

骆荣杰:排版不错阅读方便

骆荣杰(63岁,订阅电子报5年以上)表示,他每天都坚持阅读电子报,平均阅读时间约15分钟。

他说,光华电子报新闻排版不错,读起来也方便,他一般都是阅读国内、国际及与华社相关的新闻。