董教总认为,多源流教育体系素来是国家多元文化的重要资产,理应在国家教育政策中获得应有的定位与制度性保障,惟遗憾的是,第13大马计划并未对多源流教育的地位及其未来发展方向作出明确说明。

此外,董教总发表文告称,计划中所提出的相关教育措施也缺乏具体的执行细节,政策表述含糊,未能清晰传达,进而引发社会各界的疑虑与混淆。

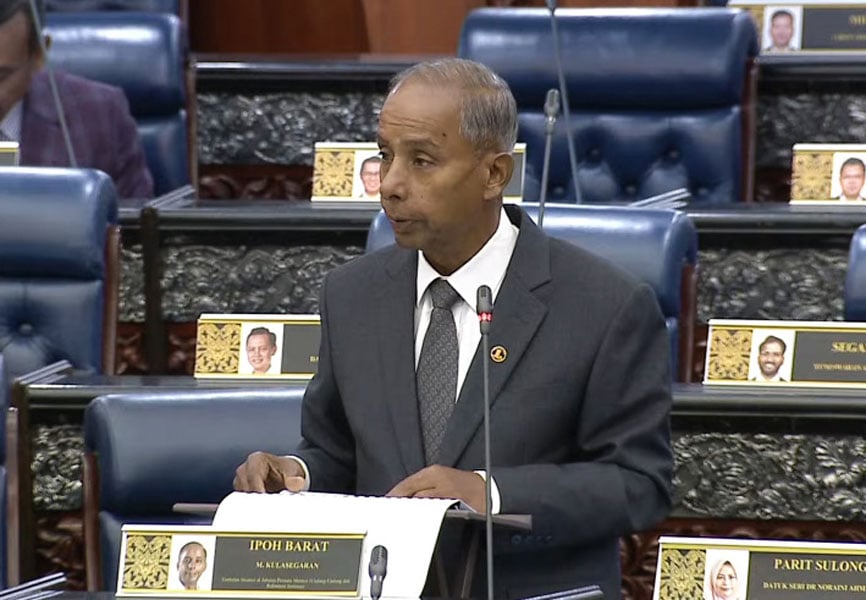

文告指董教总欢迎政府优化教师招募机制,并关注首相所提出培训能在小学第一阶段教授所有科目的教师。

“我们认同小学第一阶段教育确实需要教师具备良好的综合教学能力,以因应学生全人发展的需求,惟政府必须明确说明其培训模式,确保不影响各源流小学的母语教学的需求与实际运作。“

它举例称如针对华小,应采用“双主修”培训模式,即所有进入师范学院华小组的学员,须主修或副修华文,以确保他们具备以华文教学的能力,胜任多科目教学任务。

文告续称,师资短缺问题已非一朝一夕,以华小为例,估计目前仍有超过1000个教师空缺未获填补,中学华文科教师亦有超过150个职位悬空,严重影响教学与学校运作。

”我们呼吁政府在第十三大马计划下,设立专项拨款让学校根据实际需求聘请临教,并由州或县教育局审核批准,以迅速填补空缺,避免影响学生的学习进度。同时,政府应同步开办假期师训课程,让临教利用学校假期接受培训,取得教师资格,进而有效缓解当前师资不足的困境。”

在学前教育方面,董教总认同学前教育对儿童发展的关键作用,并支持政府致力提升学前教育入学率的政策目标。

“然而,教育部数据显示,在全国1304所华小中,仅有588所(约45%)设有附属学前班,远低于国小超过90%的设班比例,反映出各源流小学之间在学前教育资源分配上的不均。“

因此,董教总吁请政府应在还未设立学前班的华淡小设立相关班级,这不但有助于提升整体学前教育入学率,更是确保各族群学生都能在熟悉的语言与文化环境中衔接基础教育。

促政府厘清6岁入学混淆

另一方面,董教总也促政府厘清小学6岁入学的定位,以免造成不必要混乱。

根据第13大马计划的表述,文告称政府拟“强制五岁入读学前教育,小学则从六岁开始”。然而,根据《1996年教育法令》,小学被定义为“为年满六岁的学生提供初等教育的学校”。

董教总指出,第13大马计划的相关表述可能引发公众误解,认为小学入学年龄将提前至六岁,取代当前普遍认知的七岁(即孩子在当年满六岁便入学)。事实上,教育部在相关行政文件中,一直采用“小学一年级入学年龄为6+”的说明方式,此制度已采用多年,未曾改变。

”第13大马计划所使用的’六岁开始’的表述,在未充分解释的情况下,容易被家长误以为入学门槛被提前了一年,进而已经引发家长混淆和疑虑,包括是否需提早一年为孩子报读一年级等问题?”

有鉴于此,董教总促请政府尽快对该项政策作出明确说明,重申小学一年级的入学年龄维持不变,以厘清社会疑虑,避免造成不必要的误解与不安。

认同提升英文重要性 前提是尊重母语教育

“我们认同提升英文能力的重要性,但必须强调,任何语言政策的推行,皆须以尊重母语教育原则为前提。“

董教总关注在第13大马计划下,政府提出要将英文作为小学第一阶段学生的学习与沟通语言。

惟文告表示,若此项政策忽视母语在各源流小学的主要教学媒介语的核心地位,势必影响学生的语言适应丶学习成效及文化认同,而且进一步削弱母语教学的根基。

董教总促请政府必须明确说明英文作为学习与沟通语言的用意,此举是否意味着部分科目将改以英语为教学媒介语。若属实,将引起华社高度关注与反对声音。

董教总重申,华小以华语华文作为主要教学媒介语的特征,绝不可被动摇。提升英文应从英语科着手,而非通过改变其他科目的教学语言来达成。

此外, 董教总也呼吁,教育资源的分配,必须体现多元与公平的原则,因此促请政府妥善运用相关拨款,确保各源流学校在发展资源上的公平对待,尤其是华小丶淡小丶国民型华文中学,以及微型学校不应被边缘或忽视。

董教总强调,政府在第13大马计划下所规划兴建的新学校,应明确涵盖华小,同时也把微型学校搬迁纳入其中,协助没有学生来源的微型学校搬迁到有需求的地区。

此外,董教总指出,由于长期缺乏足够拨款,华校普遍透过多元管道筹募资金,以维持与推动学校发展。若政府强制设立全国统一的教育资助与捐助平台,可能限制学校与社区原有的筹款自主权,削弱地方社会对学校的直接支持与参与,长远而言不利于国家教育的发展。

因此,董教总建议,全国统一的教育资助与捐助平台应采纳自由开放的原则,而非具有强制性。”社会企业丶非政府组织及公众应保有自主选择支持对象与方式。”

- Account & Admin Assistant

- Accounting & Finance

- Simpang Ampat

-

MYR 3K /Month

MYR 3K /Month

- GMBB Part Timer

- Event

- Kuala Lumpur

-

MYR 110.00 /Day

MYR 110.00 /Day

- Multimedia - Video & Marketing (Internship)

- Advertising & Marketing

- Kuala Lumpur

-

MYR 800.00 /Month

MYR 800.00 /Month

- 软件测试与客户支持专员 Software Testing & Customer Support Specialist

- Information Technology

- Kuala Lumpur

-

MYR 3K /Month

MYR 3K /Month