香港的士业界近期分别以发信、请愿等方式,促请政府严打非法“白牌车”。然而,业界人士口中所谓的“白牌车”(“非商业用途车辆”俗称,即网约车),在网络服务平台快速发展的当下,早已是遍地开花,全球各大城市亦早已建立了成熟的网约车服务,内地各大小城市的网约车服务更是普及。由此可见,有序开放网约车,是全球发展的大势所趋,而内地与海外的成功经验都表明,网约车与传统的士两种业态之间可以共存,特区政府应加快立法规管网约车,塑造良性竞争的市场格局的同时,为消费者和游客的出行提供更多选择。

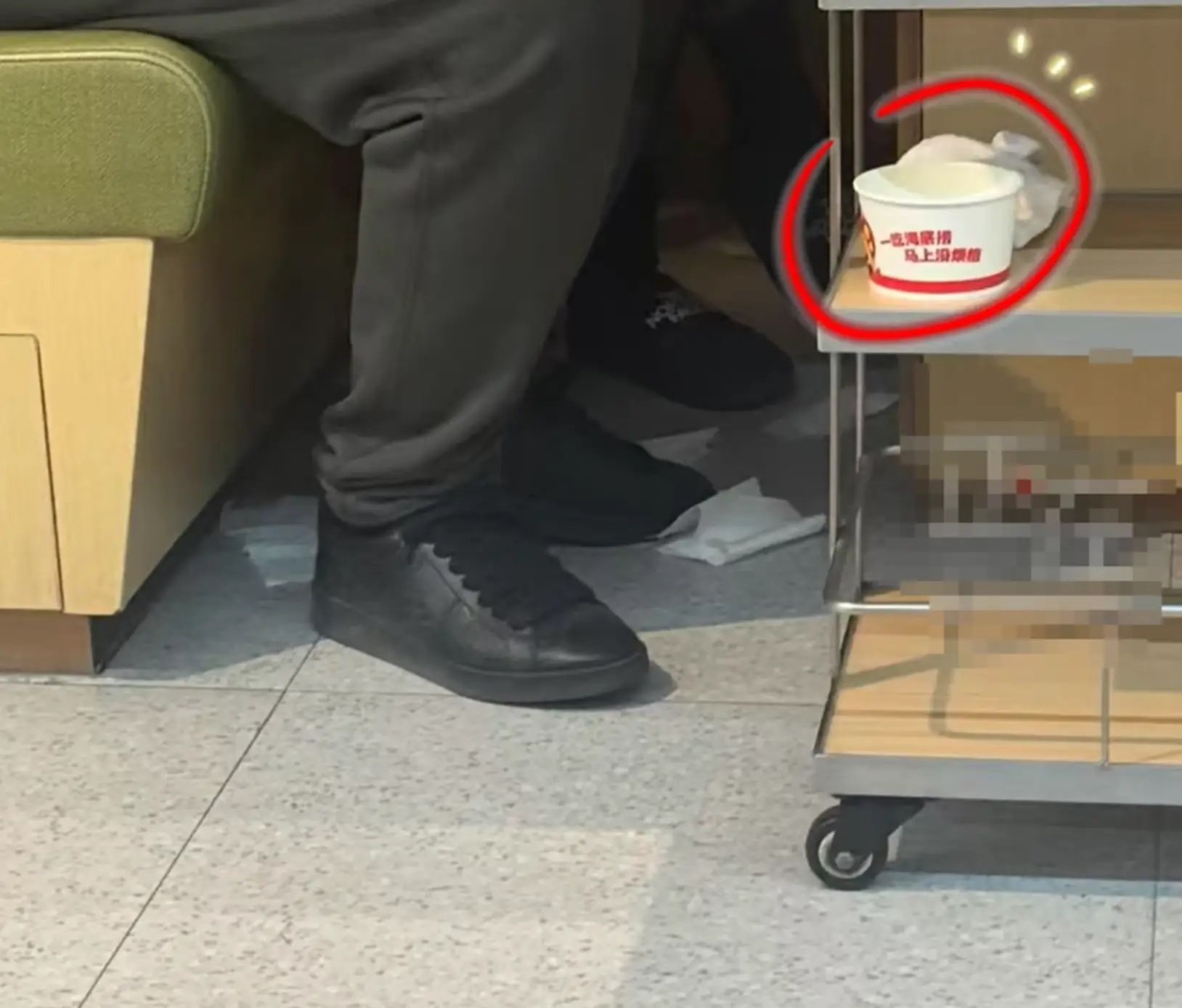

事实上,本地的士业的服务质素长期被市民和游客诟病,更随着网络短视频的传播而影响到本港“好客之都”的形象,这也是近年为何越来越多市民和游客选乘网约车的主因。可是为何本港的士服务屡遭诟病,究其原因,是业内盘根错节的利益网络和“炒牌”现象,导致整个业界变成不思改革,不愿接受新科技的“老顽固”。

要知道,本港的士牌照数目30年不变,长期锁定在大约1.8万个,使不少人将的士牌视为投资炒卖的商品,更有部分车行或投资者囤积居奇,收购大量的士牌却只让少量的士牌载客经营,人为制造本港的士短缺现象,从而炒高的士牌价;而部分早年仅以20多万向政府买入的士牌照的司机,亦因牌价上涨而身家暴涨,使得他们的服务态度渐趋恶劣。

其实,政府在去年已批出5支的士车队,冀望为业界引入车队制度,推动的士业界改革,提升服务质素的同时,为未来立法规管网约车平台打好基础。惟迄今为止,批出的5支车队,仅有两支车队正在“试运”,提供有限服务,其余3支或未能在7月底就是期限前提供服务。由此可见,的士业界似乎较为抗拒改革和接受新的经营模式。然而,随着科技发展和市民、游客出行需求的改变,网约车和“点对点”出行的需求已是发展的大势所趋,如果的士业界不争气,不思改革,政府就应加快松绑网约私家车服务,满足社会需要。

实际上,内地的成功经验已表明,的士与网约车之间的矛盾并非无法调和。内地于2016年推出《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》,对网约车平台、车辆和司机设置了严格的监管与准入标准,并通过交通运输部、工信部、公安部等8部门协作实现全链条联合监管。同时,允许传统的士加入网约车平台接单,将传统的士也纳入网约车平台的“双向评价机制”中,并引入奖惩机制和乘客评价。政策实施后,租车市场整体服务质量和监管水平显著提升。因此,若本港的士业界自身抗拒改革,政府便要主动推动立法,解决网约车合法化问题,或是仿效深圳、纽约、伦敦等城市的做法,逐步取消的士牌,让香港跟上国际潮流和时代发展的步伐,丰富香港市民和游客的出行选择。

- Account & Admin Assistant

- Accounting & Finance

- Simpang Ampat

-

MYR 3K /Month

MYR 3K /Month

- GMBB Part Timer

- Event

- Kuala Lumpur

-

MYR 110.00 /Day

MYR 110.00 /Day

- PHP Software Engineer (Internship)

- Engineering

- Kuala Lumpur

-

MYR 800.00 /Month

MYR 800.00 /Month

- PHP Web Developer

- Engineering

- Kuala Lumpur

-

MYR 4K /Month

MYR 4K /Month