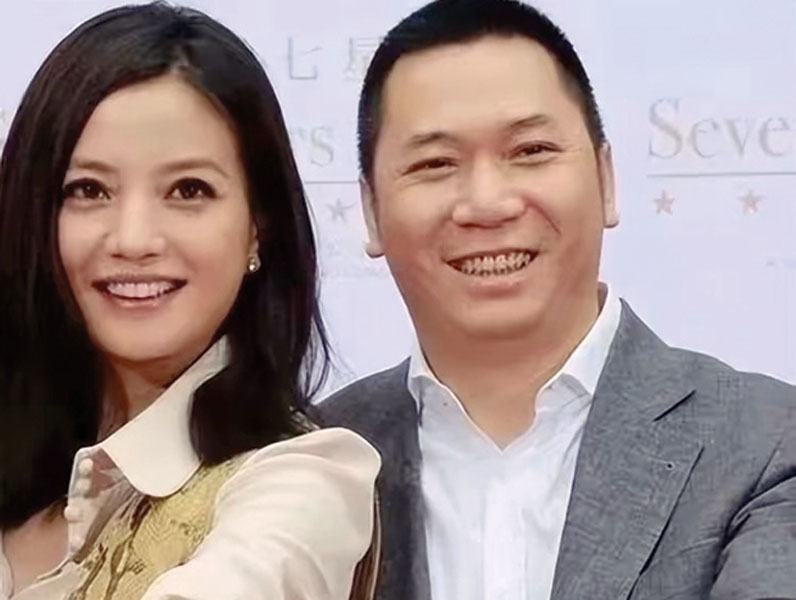

陈振彬说,每个年代都有出色的歌手,但本身钟情于40至60年代歌曲。

在没有智能手机的年代,当你拥有一部“Walkman”(随身听)是件多么自豪的事,走在大街上戴着耳机,感觉自己就像是整条街最靓的仔。

不过,这随身听不是大家所认知的苹果“ipod”,而是一部需要放入卡带或光碟(CD)的随身听,相信只有70、80、90年代的网民们,才会有共同回忆。

在日新月异的科技技术之下,现在的孩子只要动动手指就可在网上下载世界各地的歌曲,不像以前需要有设备,还要有卡带或光碟,才能满足听歌的条件。

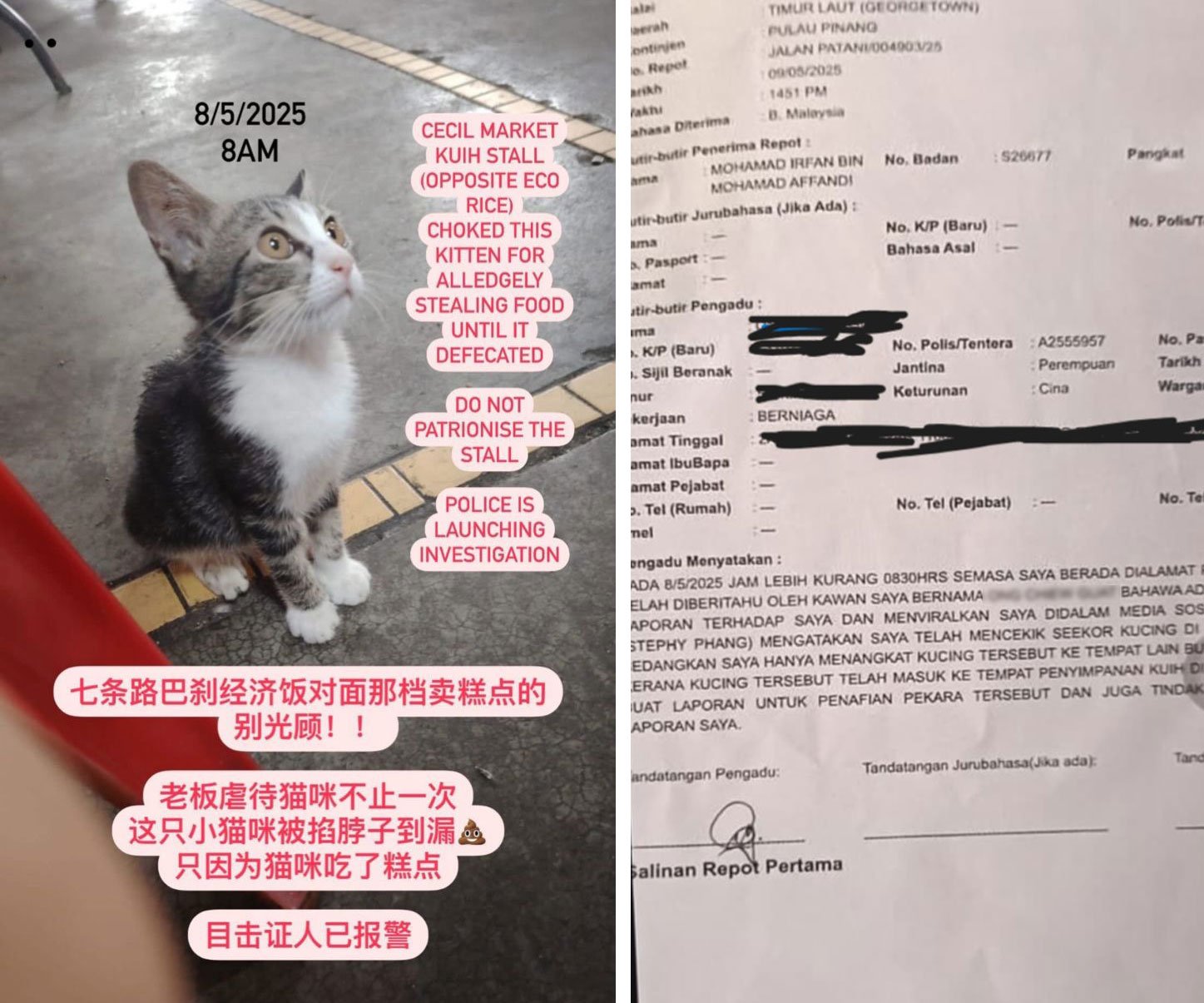

有人说:“潮流是个轮回”,这句话可真不假。在复古风被掀起后,许多复古商店、产品、穿着也开始流行回来。然而,在槟城光大商圈也这么一家商店,在贩卖着70、80、90年代人的集体回忆。

在槟城光大商场经营“野花唱片行”(Wild Flower)的老板陈振彬(Joey Tan)告诉《光华网》,一张唱片是否具有收藏意义就在于是否是头版专辑、出版国家、出版时间,以及专辑的保存情况等,这些条件决定了是否可卖高价。

“中文版专辑具有收藏价值,像是邓丽君、蔡琴等,英文版专辑则需要看是哪位歌手,像是一些歌手会经常发专辑,就不会太难找到。”

他说,虽然头版专辑是最贵的,但也很难定义。例如,一张专辑在各国都有印刷,且在相同时间发布,那所有国家出版的专辑也算是头版。他认为,自己在这方面还是继续学习的空间。

有时候头版专辑的价钱太高,若负担不起也可以选择购买复刻专辑,现今的复刻专辑也有一定的水准。不过,终究还是得视乎唱片公司是否要花心思在复刻专辑上,但大家的共同点还是在于提高音质。

唱片不是无用之物 仍具有价值

随着时代的转变,卡带或光碟的实物已被时代遗弃,现在只要在上网搜索就可以找到想要的歌曲,谁还会想买这些实物。但是,“旧东西”真的已经没有价值了吗?

或许部分对音乐没有特别追求的人来说,确实是没有价值了,但对于有复古情结的人来说,那是个具有收藏价值的物品,甚至有些唱片已经被炒到高价。

在市场掀起阵阵地复古风后,不知是否有人开始“炒专辑”价格,期望可以卖到更好的价格。对于这件事,陈振彬表示“炒专辑”的风气一直都存在。

早在90年代,有些香港商人认为某些作品具有收藏价值,就会特地收藏起来,之后再慢慢拿出来卖。这些作品并非是当代作品,有些是10年前的作品,几乎已无法在市场上寻获。

他透露,有名顾客会看准时机,大量收藏歌手的专辑,然后再转卖给他人。这位顾客保存专辑有道,将专辑放在防潮的房间内,不允许他人进入,以确保专辑的保存情况。

邓丽君歌声永存 离世多年仍受欢迎

询及是否有歌迷会在某歌手离世后,特意前来寻找专辑,他表示目前未曾遇过这类歌迷。不过,有一位歌手的专辑,从她离世到至今都不曾断货,那就是邓丽君。

“邓丽君的专辑从来没有断货,唱片公司都会陆续推出各种不同版本的专辑,经常都会有人来找邓丽君、王杰、蔡琴或姜育恒的专辑。”

现今全球通货膨胀,就连专辑也无法逃过一劫。陈振彬指出,以前进口专辑30多令吉就可买到,本地出版的专辑20多令吉也可买到。但因为通胀缘故,即使本地出版也要30多令吉才能买到,而进口专辑则要百块令吉以上。

“中文专辑会比较贵些,因为制作费贵,而且生产量也不多。我这里卖卡带比较少,但是现在美国厂重新出版的卡带,也要卖到百块令吉,也可以算是收藏品了。”

他提及,有不少人要找卡带,但现今二手卡带最便宜也要30令吉以上。

出生在80年代 钟情于40至60年代

陈振彬透露,小时候家境不富裕,听歌成为了唯一的娱乐。犹记得父亲带着他到地摊寻找二手收音机,父子俩闲来无事就会在家听歌,也会到夜市购买卡带。

“那时候我们不会分正版或翻版,纯粹是为了听歌,直到后来才知道有正版卡带这回事。”

陈振彬出生于80年代,那是我国乐坛已有不少出色的歌手,但他却钟情于40年代至60年代的歌曲,或许这也是深受父亲的影响。

他认为,每个年代都有出色的歌手,但听歌是关乎于自己的情绪,现今也有年轻人特别钟爱老歌,而且有时候无可否认的,听回10年前的歌曲,确实比较有“味道”,也会较为投入。

他经历了从卡带转型到光碟的过程,无论是哪种听歌的模式,都令他感到神奇,因为谁也想不到在这么一块卡带或平滑亮丽的光碟,会释放出美妙的歌声。

“每样产品都有各自的寿命,虽然卡带的寿命相较之下较短,但却胜在‘声音有温度’;光碟和音乐APP虽然都是数码产品,但光碟的音质听起来比较真实。”