报导/张健欣

摄影/受访者提供

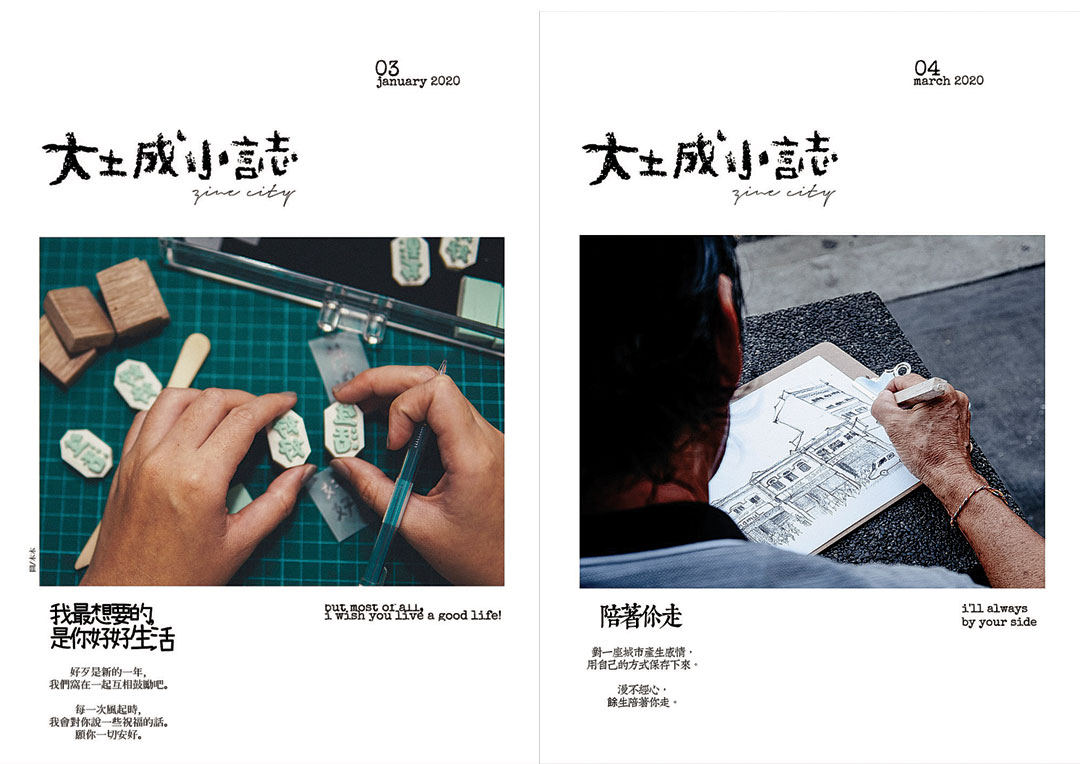

《大城小誌》创办人Skye,在电媒时代逆道而行,为纸媒注入一股清流。

逆风而行,脚步慢了些,但沿路风景,是异于他人的绮丽。在电子媒体崛起的时代,她仍用力摇着梦想的旗杆,为撑起独立杂志不遗余力。当浮躁的世界问她:纸版杂志,还有人要看吗? 《大城小誌》创刊者Skye(黄莉坪)却淡定自若回应:我的杂志,只有断货,未曾囤货。

生活仰赖于科技,确实更为便捷。然而,物极必反,是自然的定律。从闹钟响铃、泊车付费、拍照录影、网购导航、听歌追剧、计算机,到电子书、电子报、电子杂志、电子宠物、电子钱包……当生活中的巨细靡遗,都离不开电子器材时,我们都成了数字(绑架)时代的肉票。

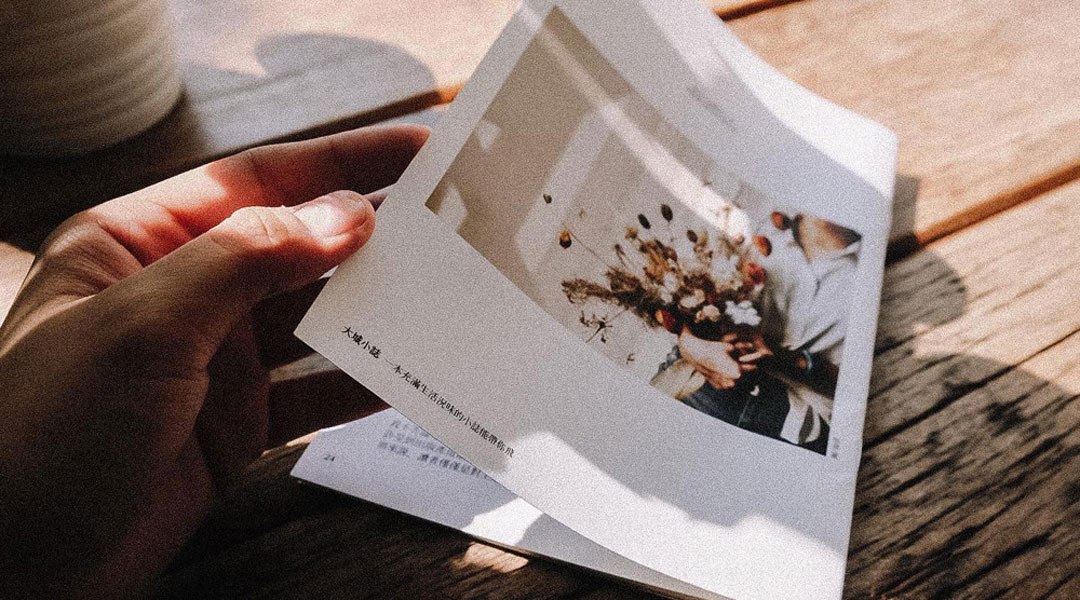

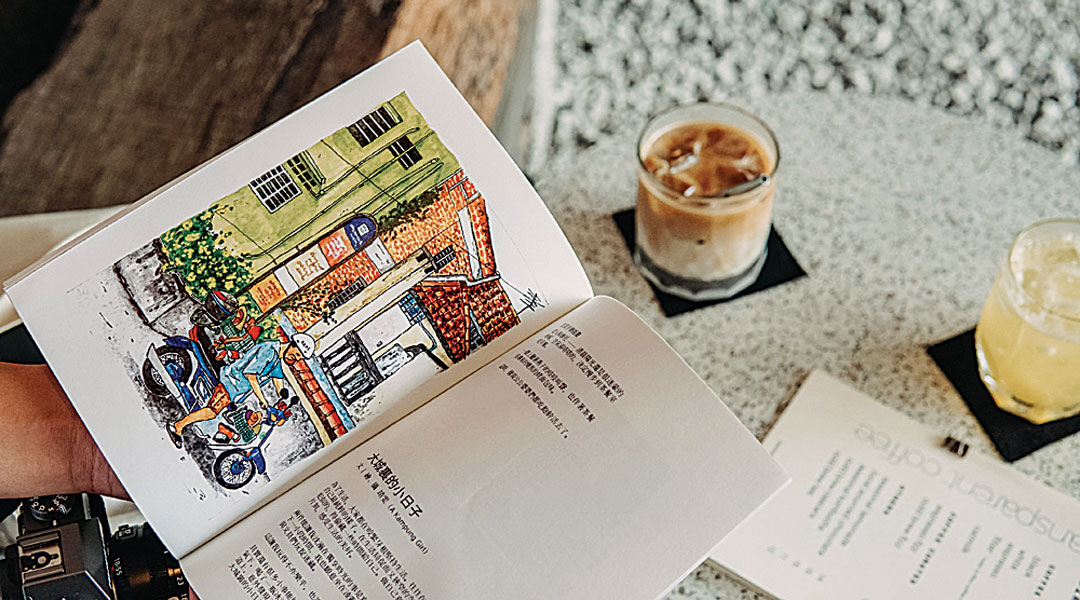

这时候,不妨冲泡一杯咖啡,翻阅一本杂志,在阳光暖和的角落,感受生活本质的美好。书报与杂志,自古被喻为精神粮食,为思绪充电而不耗电,相比起网络的速食资讯,也有更完整的呈献方式。相比起扁平屏幕,纸本多了份触感,少了些距离感,握在手中有种说不出的安全感。

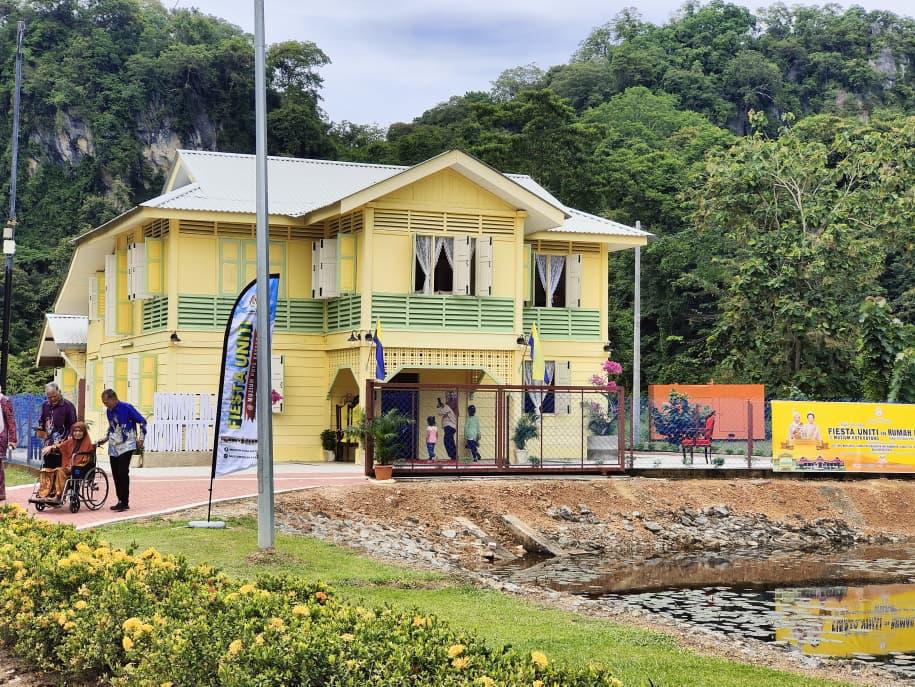

在繁忙都市的一隅,有位女孩用不徐不疾的节奏,编织着梦想的蓝图。来自吉隆坡的Skye,是《大城小誌》双月刊杂志的创办人,也是旗下唯一的职员。换句话说,这家出版社,只有她一个人。从主题与内容、约访与采访、撰稿与排版、印刷与订单、包装与出货,都由37岁的Skye一手包办。

她浅笑中略带苦涩:“没资金请团队,只好事事躬亲。”

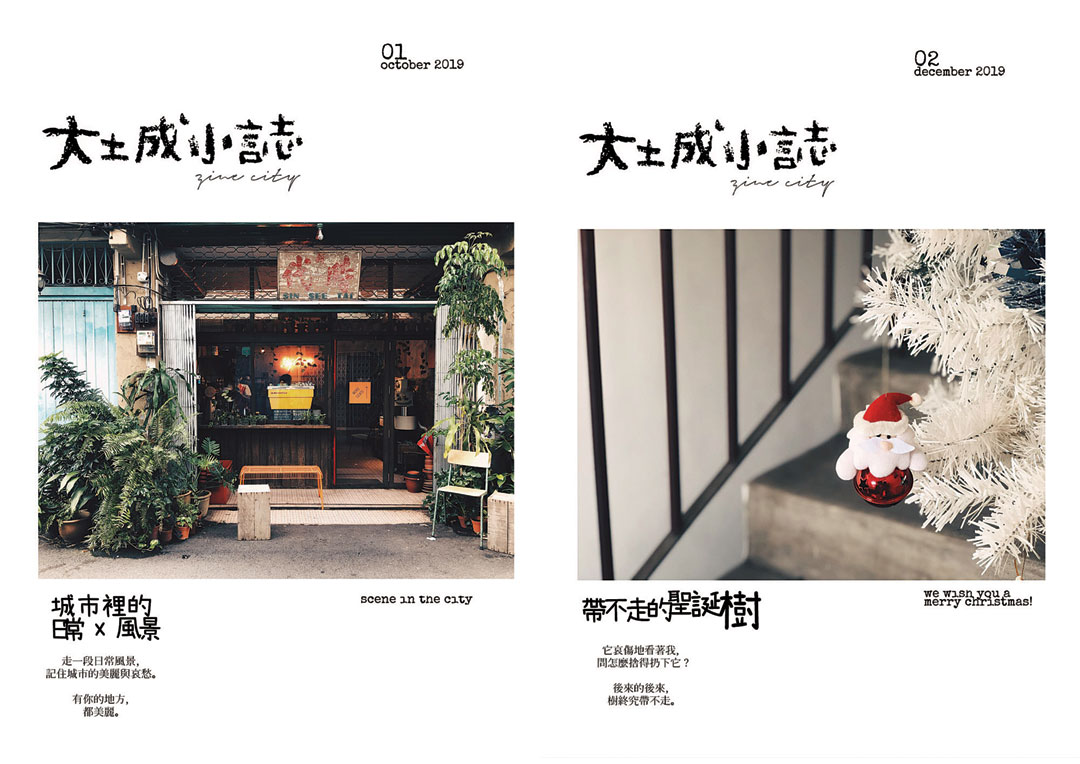

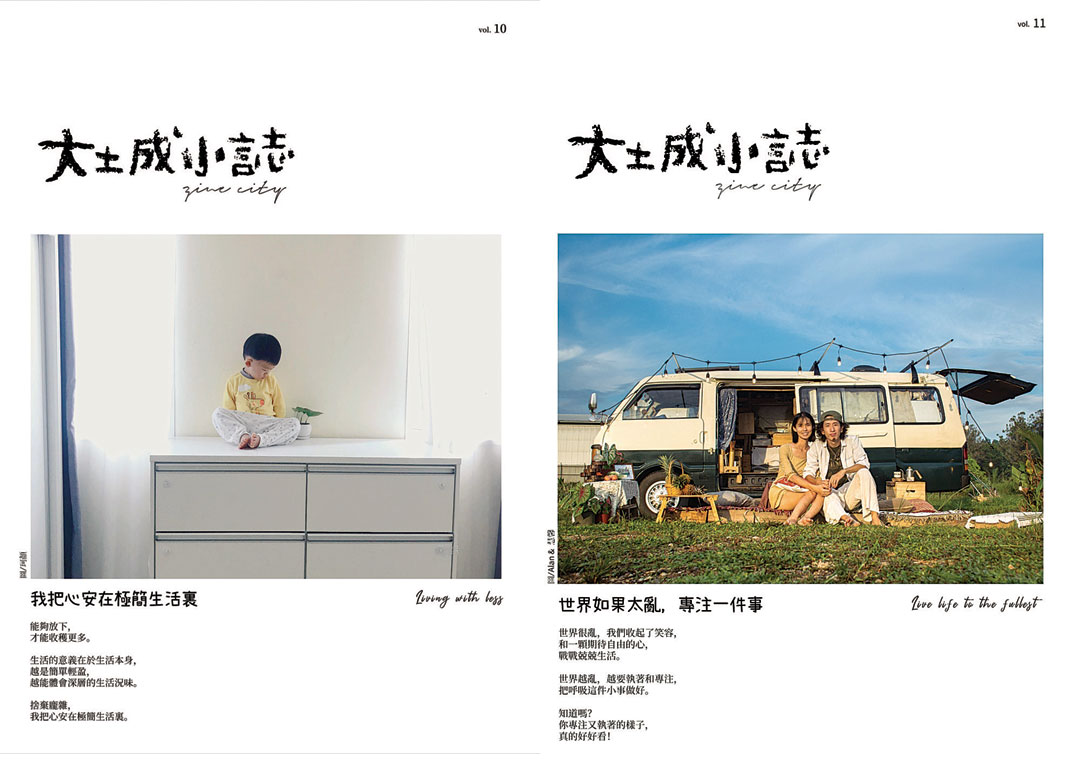

仔细翻阅一看,《大城小誌》完全不像菜鸟之作,更不像一出乏味的独角戏。从有温度的文字故事,简洁有力的排版,到别出心裁的手缝包装,她把小众杂志做出了优品味,激发出人们对美好生活的向往。创刊于2019年10月,她娓娓道出,《大城小誌》如何从深埋心底的愿望种子,茁壮成长为一本上架发售的杂志刊物。

“两年前的生日,我想圆出书的梦想,就用手帐方式整理文字,再把几张纸折成一本书。”

为了兑现生日愿望,她胆粗粗印刷了20本,拍了上载到IG限时动态,再附加4个大字“有人要吗”?没想到在她专分享手帐作品的IG账号(skyewonggg),倏地涌入了大量信息,最后还必须加印30本,才足以供应所有需求。正是这50本刊物,让她豁然憬悟:时间到了,该做些什么了。

世界如果太乱,专注一件事

创刊号卖了50本,第二期80本,第五期100本,第十期160本…… 在新出道主编的日夜灌溉之下,《大城小誌》在纸版刊物不受落的大环境之下,仍展现出向阳而生的生命力,并且交出节节上升的销量成绩。

“梦想看起来很遥远,只要你肯付诸行动,与梦想的距离就会越来越近。”

毕业自大同韩新传播学院,《大城小誌》创办人Skye,实际上是一名出版社编辑。学院毕业后,她曾周旋于报馆和杂志社当采访编辑,后来加入出版社,却看着这行业从鼎盛走向夕阳,心中感慨无限。目前身兼双职,她只能趁晚上或周末空档着手于杂志的事务,尽管忙得时间海绵都被榨干,她仍乐于徜徉在纸与墨的世界。

Skye解释,《大城小誌》的取名,意味着大城市里的小众杂志。

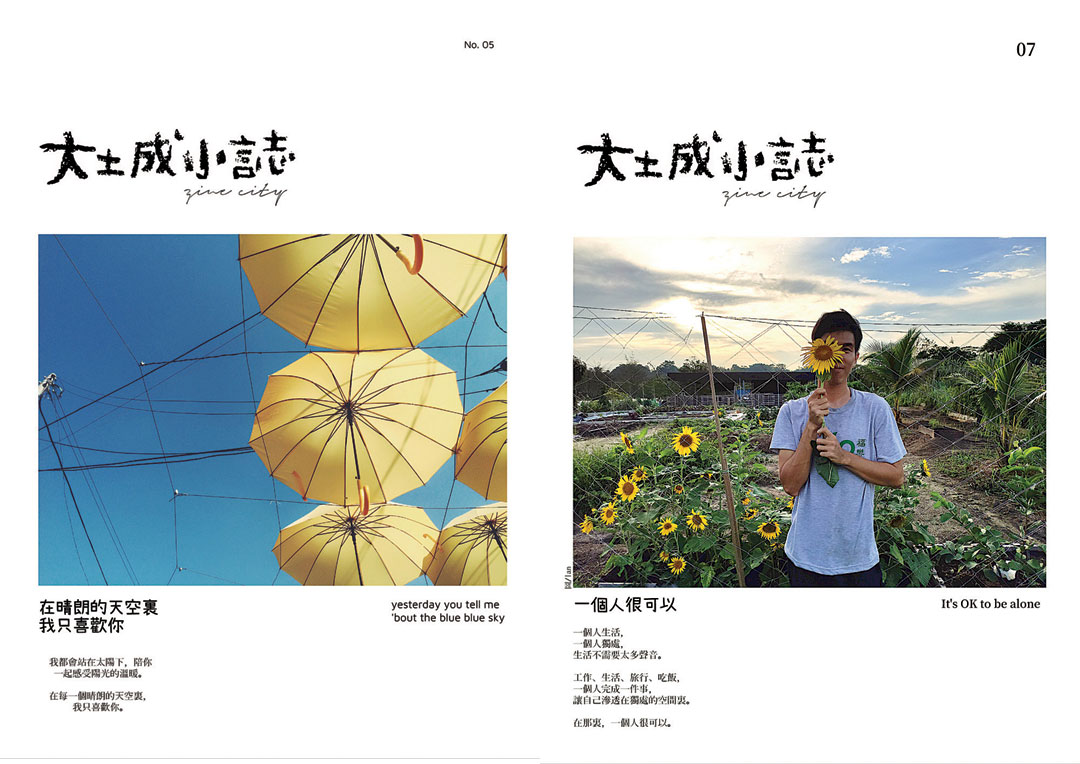

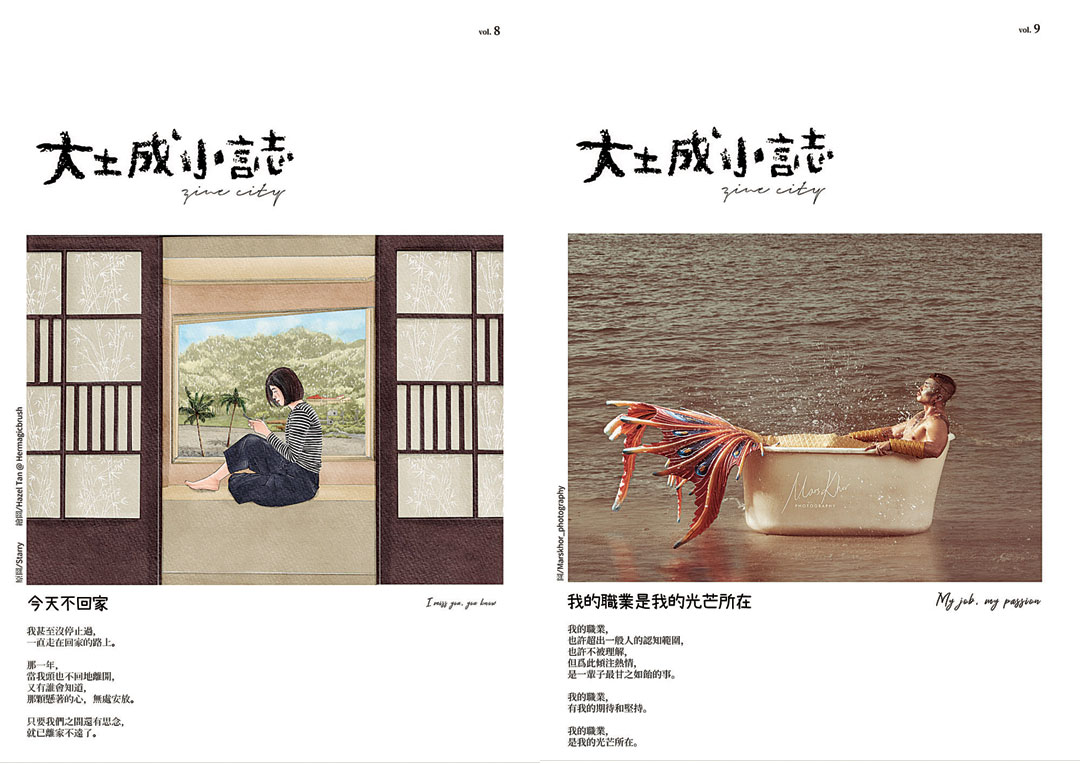

“我是一名城市女孩,所以想借一份小品,舒缓大城市的紧张节奏。” 每一期有主题,主题里有人物,人物里有故事,故事酝酿情感,情感含带意义,而意义正是生活所需的养份。在瞬息万变的世界兜转,《大城小誌》告诉你:世界如果太乱,专注一件事。在情场碰钉失意,让《大城小誌》安抚你:一个人很可以。像无头蝇一样闯荡职场,《大城小誌》为你拍拍胸膛:我的职业是我的光芒所在。

这也解释了为什么,在人手一机的年代里,仍有人愿意重拾纸本,把质感握在手里,在宁谧恬静的空间里,与温馨文图共度美好时光。《大城小誌》只有纸版,没有电子版,页面尺寸是A5,厚度28页。每本12令吉,除了可通过官方脸书预购,也在实体据点如吉隆坡商务印书馆、莎亚南am found Cafe、新加坡草根书室,或文具网店TAI ONLINE STORE购买。

用再生纸响应环保

用再生纸响应环保

一棵100公斤的树,可制成约1万张A4纸。对环保份子而言,印刷书刊相等于微伐木。为了减少对大自然的伤害,Skye不断寻找可替代材料,最终找来了森林认证再生纸作为取代。从第5期开始,《大城小誌》脱白染黄,以再循环材料作为印刷纸,像叠上了一层滤镜,不仅平添复古感,也响应环保理念。

“听取读者的反馈,用再生纸减低环境伤害,即使每本提高了1令吉成本,也在所不惜。”

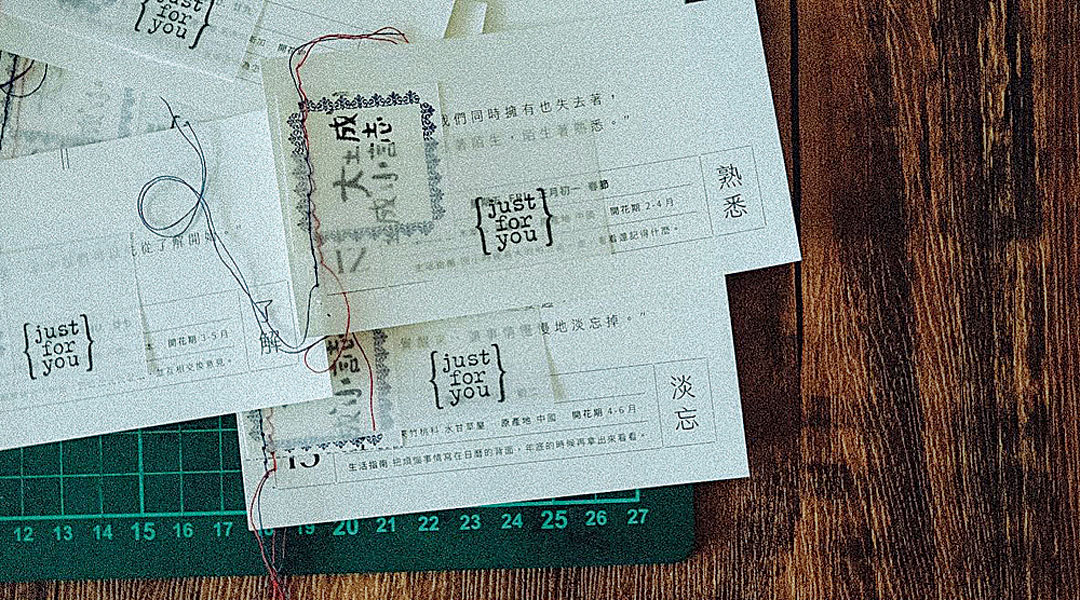

然而,《大城小誌》的诚意,还不仅于此。为了让杂志裹一层外衣,Skye亲自到花店买雪梨纸,再一针一线把边缘缝合,有别于一般塑料包装。第9期开始,杂志多了一层半透明、薄脆滑的纸衣,主编嵌入心意,读者收获惊喜。

问Skye,手缝辛苦吗?她咧嘴一笑:“那一期,我缝足了150件外衣,感到心力交瘁。第10期开始,学聪明了,买了一台缝纫机。”

一个人的出版社,俗称包山包海,对她而言是优多于劣吗?即使杂志已届11期,每当有人抛出这问题,Skye仍难以招架。对于一名创作者而言,一个人有更大的发挥空间,可以按照心之所向,做出一本装载着你想法的刊物。不过,有多大的自由,就有多大的风险。Skye坦言,每当遇上棘手问题,她只能单枪匹马面对。

“遇到问题没有抒发的出口,必须独立思考如何解决。但如果有了团队,我可能会在诸多事上坚持己见,所以目前来说一个人挺好的。”

受到疫情的冲击,她曾任编辑的出版社,在前年9月终止营运。丢失饭碗后,她给自己一年时间,拓展《大城小誌》业务,却始终敌不过资金的考验。去年7月,Skye开始在另一家出版社上班,同时拼凑碎片时间经营杂志,在金钱、时间与兴趣的天秤上重新找平衡点。

“电子读物,是时代的产物。但我是老派人,偏爱翻书本。”

随着一家又一家纸媒宣布停刊,数字媒体的无缝接轨,是否意味着纸媒步入夕阳?一名纸媒人,访问另一名纸媒人,没有人知道答案,但撞击出的火花,却足以相互取暖。

- Account & Admin Assistant

- Accounting & Finance

- Simpang Ampat

-

MYR 3K /Month

MYR 3K /Month

- GMBB Part Timer

- Event

- Kuala Lumpur

-

MYR 110.00 /Day

MYR 110.00 /Day

- PHP Web Developer (Internship)

- Engineering

- Kuala Lumpur

-

MYR 800.00 /Month

MYR 800.00 /Month

- 软件测试与客户支持专员 Software Testing & Customer Support Specialist

- Information Technology

- Kuala Lumpur

-

MYR 3K /Month

MYR 3K /Month

- Software Developer

- Information Technology

- Kuala Lumpur

-

MYR 4K /Month

MYR 4K /Month

- GMBB Part Timer

- Event

- Kuala Lumpur

-

MYR 110.00 /Day

MYR 110.00 /Day