报道:杨家豪 摄影:芬迪/部分照片由陈亚才提供

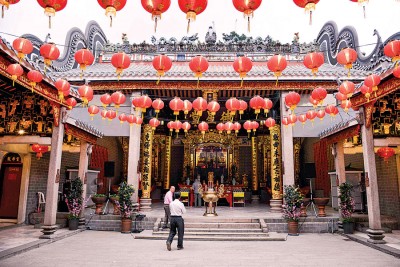

在繁华的大都会,高楼大厦林立。在一片钢筋水泥的建筑群中,逾百年历史的“陈氏书院”无疑是万绿丛中一点红。这座外观古朴却不老朽,文化气息浓厚的书院,见证了吉隆坡的百年兴盛,它不仅仅是一座活的历史古迹,其存在的意义,更值得深一层去探索。

陈亚才:全马唯一 书院命名陈氏宗亲会

陈氏书院文史顾问陈亚才自豪表示,陈氏书院是全马唯一一座以“书院”命名的陈氏宗亲会,在中国则是中国广州陈氏书院(俗称陈家祠)。以前这类宗亲会的成立,一般上集合多项功能,包括作为家庙、社团以及义学等。

时至今日,因着时代的变迁、社会的进步,功能上有所调整,社会教育与文化推动的比重提高。书院也在1996年时就被政府列为历史文物重点保护古建筑之一。

值得一提的是,陈氏书院的文物馆在今年6月22日正式开幕,成为国内外游客以及文化人的参观点,并达到预期的目标。陈亚才说,当初想建立文物馆的意图,由于地点的优势,还是具有一定的国内外知名度,也有不少游客会主动到陈氏书院来参观。

“为了让书院的内涵更丰富,同时让书院同仁以及社会大众更全面认识书院的历史发展、建筑特色、重要文物等,书院同仁于是有兴建文物馆的概念,一经提出,得到热烈支持,于是便展开筹款工作。”

陈氏书院的建筑风格也别有一番风味,它是传统岭南风格或俗称的广东式的建筑;在建筑格局和工艺技术方面参照广州陈家祠,不过陈家祠的规模比陈氏书院大6倍。而陈氏书院堪称目前在马来西亚保存得最完整的岭南风格建筑之一。

石湾名匠吴奇玉作品 赏屋顶陶塑看歌仔戏

当我们走进内堂时,亦会察觉许多精巧细致的摆设,如书院的正庭德星堂主龛位供奉太始祖陈胡满公及开漳圣王陈元光公等圣像,其余则是供奉3位陈氏祖先。而且神牌皆为镶金箔木雕,并在神牌前设有神案,上摆有雕着饕餮形的蓝色陶塑烛台及香炉,显得更加庄严伟壮。

倘若细心观察屋顶上的陶塑,其特色更是让人大开眼界,陶塑是上演着古代戏码如薜平贵、穆桂英和二十四孝的故事等。如此设计的原因可能是为了让历代祖先可以看歌仔戏,而且这些美不胜收的陶塑,皆出自石湾名匠吴奇玉之手。

一般将华夏传统建筑称为综合艺术,因为整座建筑涉及的工艺和美术方面分门别类,包括木雕、石雕、陶塑、泥塑、彩绘、书法(对联、匾额)等等。通常这些工艺技术具有实用功能,也包含象征意义。

当走进中门时,上面挂着的彩门是“状元出巡”,而门上的镶嵌玻璃有蝴蝶,象征迎来百福(蝴蝶的“蝴”谐音为“福”);门的木雕主题是“麒麟送子”,意味着求拜麒麟可生育得子,而提灯天使的造型也很特别。其实在柱子上还有一尾鱼,意味着鱼能吐水,表示灭火,象征这座建筑安全,可避祸患。

要参观传统建筑可需缜密体会,才能看出其中的趣味和象征意义。若是走马看花,就会错过这些精彩的部分了。

致力传承传统文化 定期举办民俗活动

如今陈氏书院非常着重人与人之间的联系,现在的人花太多时间投入在虚拟世界,而忽略了外界的人事物之联系。

“所以书院一直以来都有举办民俗与文化活动如庆祝中秋节和冬至庆典等。这些活动串联起来,就能显现类似陈氏书院这样的建筑和组织的功能和作用。其实这与当初兴建书院的意图是一样的。”

陈亚才说:“为了传承传统文化,我认为需要定期通过各种活动,各种不同的方式,包括导览、设立文物馆等等,把相关的讯息和文化内涵流传下去。这是陈氏书院近年来思考和投入心力的部分,希望将书院发展成为一个社会教育推广的功能,面向会员及社会大众。”

逾百年的历史建筑物居然还能如此的栩栩如生,实属不易。它陪伴着大马一起经历过英国殖民、二战、日治和独立等重大事迹,所以身为大马人,更应该要深入了解书院个中的意义。

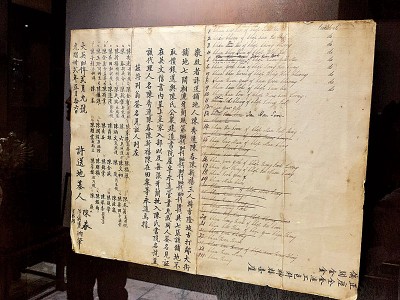

【陈氏书院背景】

陈氏书院成立于1896年。当时19世纪末的吉隆坡,华人已经开始聚集此地,促使更多会馆成立。

起初书院属于陈氏的血缘性组织,是由陈秀莲、陈新禧、陈春及陈在田4位矿家联合创办。当时陈秀莲在1897年时,向英国殖民政府标得7间毗连的店铺地段,由陈秀莲、陈春以及陈新禧将这片土地捐献给宗亲会,作为兴建陈氏书院用途。

其实陈氏书院最初的意图是要发挥联谊和互助的功能, 因为19世纪华人开始南来,来到一个人生地不熟的南洋。所以书院的设立和运作,能够协助宗亲安顿下来,相互照顾,更快地适应环境。

之后,陈氏书院的功能日益扩大,除了原有的联谊作用,也和传统的书院一样,进一步推动文化、教育活动与传承的工作。