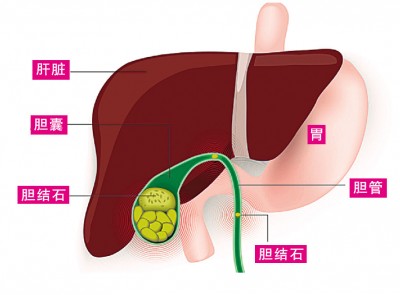

与肝脏、胰腺挂在一块儿的胆囊,长得像个小小的西洋梨,里头储存的胆汁,在适当时间注入肠道以帮助消化。它的工作看起来没什么大不了,但一旦胆囊出现问题,尤其是胆结石,会让你痛不欲生。

胆汁是由胆固醇等脂肪物质组成,当存在过量脂肪时,就会形成晶体,随著时间推移,晶体凝聚变成大小不一的石头,有些甚至大如高尔夫球。

棘手的是,多数人胆结石是“沉默”的,意味根本不会出现症状。这些胆结石通常是在CT扫描或超声波检查中发现,但也有一些患有胆结石的人会经历症状,频率和严重程度各不同。手术切除胆囊是最常见的治疗方法,如果不适合作外科手术,医生可能会建议其他治疗方法,例如用于溶解胆结石的胆汁酸丸,或体外震波碎石疗法来打破结石。

如果出现以下胆结石症状,建议尽快就医。

{1}断续的腹部疼痛:断断续续的腹痛,特别是在脂肪摄取较多的大餐后。胆结石疼痛被描述为“在腹部右上方强烈的闷痛”,专科医生说,疼痛还可能辐射到背部和右肩。当胆囊因进食或其他正常刺激而收缩时,过程中它试著将石头从胆囊中挤出,导致疼痛可能持续5分钟甚至数个小时。想像一下,一个高尔夫球般大的胆结石,试图通过一个如稻梗大小的开口,肯定会感到痛苦难耐。

有些患有胆结石的人,可能只是经历腹痛,且疼痛往往会自行消失,如果不是太频繁或痛到无法忍受,许多病人选择不进行手术。但如果频繁疼痛且剧烈,请尽快就医寻求解决之道。

{2}恶心呕吐:如果石头卡在其中一条消化酶流动的管道中,导致发炎肿胀,可能会出现恶心呕吐的现象。如果你常经历不明原因的恶心呕吐,或常在进食后觉得恶心,请尽速就医检查。

{3}胃灼热:许多胆结石症状与消化不良相似——胃灼热、胃酸逆流、胃痉挛,很容易因此被忽视。如果这些症状反覆发作,且透过运动、休息、排气或排便后仍无法缓解,就可能是胆结石阻挡了胆囊的出口。

{4}黄疸:胆管负责将胆汁运送到小肠,如果结石堵塞了胆管,整个系统就会出问题。这种积聚会增加胆囊中胆红素的浓度,这是一种黄色物质,通常由肝脏处理并变成胆汁。随着血液中胆红素浓度增加,它开始积聚在皮肤中,使皮肤变黄,眼白也会变成淡黄色。

在消化过程中,胆红素的分解是让正常人小便变黄和粪便呈现棕色的原因。如果你发现排尿颜色变深(须先排除是否饮水不足)和浅色粪便,可能是胆管阻塞的迹象。

胆道系统最常见的疾病就是慢性胆囊炎、胆结石以及胆管炎,而胆道疾病亦可能源自于慢性肝炎(尤其肝硬化),进而容易衍生“胆红素性胆结石”。

由于胆道发炎的病原体绝大部分是来自于肠道的有害细菌(如大肠杆菌);而“便秘”使得细菌在肠道内容易滋长繁殖,亦可引发潜伏的胆道感染症的合并症;因此,为了避免胆道疾病的发生,以下是几点值得注意的事项:

{1}早餐一定要吃:基本上,“饮食规范”在胆结石形成的预防上,扮演着极其重要的角色。在日常生活中,个体一定要养成“吃早餐”的习惯。不吃早餐会使得上午空腹的时间延长;由于胆汁分泌减少,胆汁成分也发生变化(胆汁中的胆汁酸含量降低,但胆固醇含量不变),以致使得胆固醇沈析出来而增加结石的发生率;此外,胆囊长时间处于舒张状态(进食才会收缩),胆汁在胆囊内储存时间长,会过度浓缩,这也是结石衍生的重要因素。因此,“定时进食早餐”绝对可以预防胆结石的形成。

{2}勿过量摄取高脂肪、高蛋白、高胆固醇与高糖类食物:胆固醇性胆结石的产生与饮食有一定的关系,因为胆固醇性胆结石的形成必然有一定的条件;换言之,能造成胆囊胆汁中胆固醇含量过度饱和状态的因素,都有可能形成“胆固醇性胆结石”;而过量摄取高脂肪、高蛋白质、高胆固醇甚至高糖类食物,也会明显增加胆汁中胆固醇的饱和度;再者,大量胆固醇的摄取也会促进肝脏合成更多的胆固醇,因而形成胆固醇性胆结石的机会也较高。

事实上,目前人们饮食习惯已逐渐转为精致食物,其中少不了大鱼大肉等高蛋白及高脂肪食物,也使得民众较易导致肥胖、冠心病甚至胆结石的衍生;因此营养的适度、适量以及均衡摄取也就显得额外重要了。

{3}摄取足够的蛋白质:胆色素性胆结石亦与饮食有密切关系。有些个体因长期蛋白质摄取不足,较易形成胆色素性胆结石。蛋白质缺乏会使得胆道黏膜上皮细胞合成及分泌IgA(一种“免疫球蛋白”,有参与胆道黏膜修复的作用)的功能减少,而影响胆道正常的防卫功能,进一步容易衍生胆道感染以及继发性的肝功能异常;再者,胆道感染会并发胆道狭窄,使得胆汁流畅不顺,亦是促进胆管胆色素性胆结石的成因。因此,饮食中摄取足够的蛋白质(也不能过量),绝对有助于避免胆色素性胆结石的产生。

{4}规律饮食习惯,避免禁食:基本上,一日三餐有规律地进食是预防结石的不二法门。由于禁食时胆囊中的胆汁水分会逐渐被胆囊本身黏膜吸收,使胆汁变得浓稠,最后即形成所谓的“胆泥”;而一旦在进食时,胆囊收缩会使胆汁排入肠道内,可避免胆汁长期淤滞在胆囊内,抑制结石的形成。再者,定时保持胆囊收缩也是很重要的。个体罹患慢性胆囊炎时,其胆囊壁必然增厚,不仅使得胆囊本身收缩的功能减退,也使得餐后胆囊完全排空不易,此时亦可服用“胆囊收缩药物”,来辅助促进胆囊的排空。

{5}增加饮食中的纤维成分:尽量避免高脂肪、高蛋白的饮食习惯,增加饮食中的纤维成分;由于纤维可以增加胆汁中“鹅去氧胆酸”的含量,间接降低胆固醇的饱和度,不仅增加胆汁本身溶解胆固醇的能力,也可促进胆固醇的排泄,以防止结石的形成。

{6}养成良好的排便习惯:可避免肠内不良细菌大量滋长,降低胃肠内细菌沿着胆道上行感染,造成胆囊炎的机会。

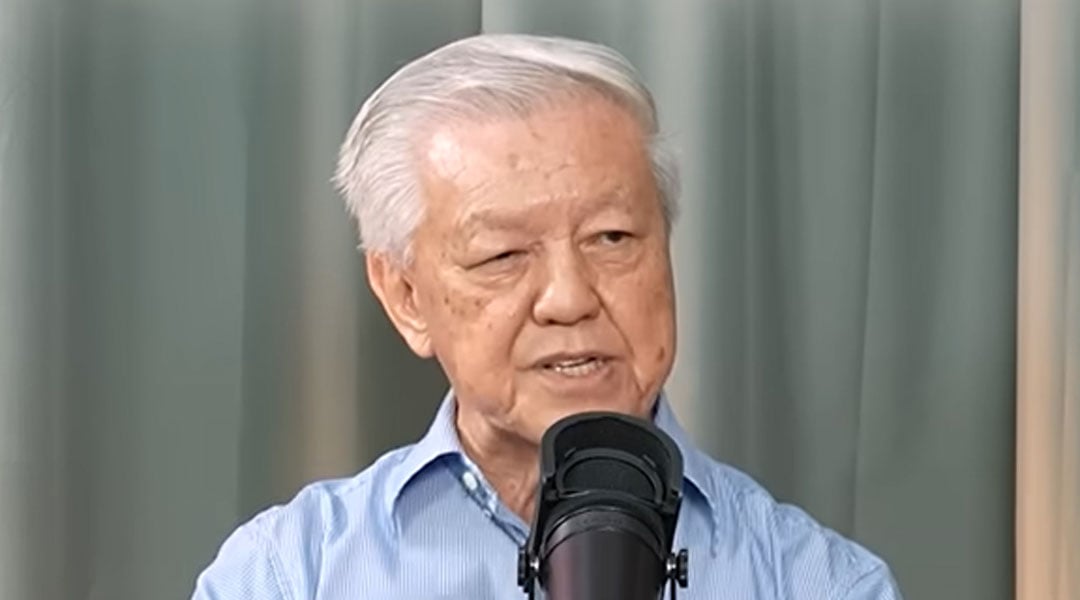

如何区别胆结石与胃病?

经济发展的今天,健康越来越被人们所重视,生活质量的不断提升,人们的饮食也越来越为丰盛,消化不良是生活中最为常见的症状之一,一般都认为是胃病在作怪,有调查发现不少的胆结石病人前期常被误认为是胃病,而导致没有及时的治疗。

1.胃病多在饥饿或吃饱时发作,肝胆结石症疼痛多在夜里发作。

胆囊结石嵌顿于狭窄的胆囊颈部(或胆囊管)引起的。胆囊的形状像一个鸭梨,底大颈小,人体呈站立或端坐姿势时,胆囊底在下,颈朝上,胆囊结石漂浮于胆汁中,不易嵌顿。当病人仰卧睡下,尤其是左侧睡时,胆囊底便朝上,胆囊里的结石由于重量轻的关系,容易漂浮到胆囊颈部(或胆囊管),并且卡在那里,这时病人就会感到一阵一阵的疼痛。

2.疼痛部位明显不一样,肝胆肾结石症的疼痛部位为中上腹、剑突下、脐下,有时可放射到右肩。

肝胆结石症疼痛一般是右侧或右肩,会放射到肩和背部,90%以上胆绞痛为突然发作,常发生在饱餐、过度劳累、剧烈运动、受凉、生气后,尤其在夜间突然发病。常伴有剧烈疼痛、恶心、呕吐、寒战、发热、阻塞性黄疸、坐卧不安、辗转反侧、心烦意乱、大汗淋漓、面色苍白等表现。每次发作可持续10分钟至数小时,如此发作往往需经数日才能缓解。

3.如果你经常有口苦、口臭、咽干,一吃鸡蛋、生冷油腻食物和花生,上腹部就一阵阵地绞痛,那么可能是患了肝胆结石症引起的。

4.如果你经常发烧、眼珠和皮肤发黄,那么可能是患了肝胆结石症引起的。

5.最实用的区分方法是做B超。B超不仅可发现结石、结石的大小、移动与否和周围组织关系,还可以了解胆道的功能以及胆结石与胆囊息肉、肝病的区别。