文:张妙缘、彭可晶

摄影:曾国权、骆炜芬、林晓慧、受访者提供、资料库、网络摘取

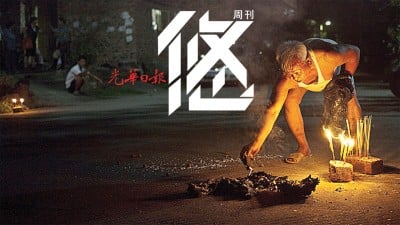

中元节普渡祭祀的链接画面,是怒目吐火青面獠牙的大士爷?是深夜暗巷一团团焚烧金纸的诡异火光??是菜市场里挂满铁钩子的烧鸡烧鸭祭品?是糕粿摊子上的摩诃糕与红龟?是佛寺一年一度的盂兰盆法会?是慎终追远宏扬孝道的欢喜月?

这次我们远离魑魅魍魉的传说吧,《悠周刊》从不同角度切入,带你认识中元节的真正意义。

若用现代观点批判中元迷思 那就否定了祖先智慧

农历七月里,烧香、焚纸、撒糖饼、路边祭拜,再加上忌讳和流传的灵异传说,营造了这个中元节日的特殊氛围,但破解迷思后……

马来西亚道德学院书院院长王琛发教授对宗教节日认识颇深,他甚至以中国古书内容来分析中元节的缘由,以理智的观点打破坊间的迷信。对于媒体报道的鬼怪事件颇有微言,王教授似真似假的训斥:“中元节我不曾见鬼,只看到报章上一直在‘闹鬼’。”

“要了解中元节的习俗,就必须先了解古人的生活方式。中元节的背景内涵其实是中华民族相信天人感应,这个信仰是要让大众能够继续生存下去,所以才会产生各种各样的仪式及集体行为。有些集体行为发展至今,我们称之为习俗。然而,当这种习俗被套用在不同时代和空间的时候,就会产生争论与迷思。如果纯粹用现代的观点去批判这种迷思,那根本就是否定了我们祖先的智慧。”语气不急不缓,王教授一字一句的阐述着自己的观点。

对于王教授而言,中元节的最基本的观念包括了天人合一、孝道及对人类的爱。

延续前人、传承子孙便是孝道 也是生生不息的意义

王琛发教授说:撇开所有鬼怪灵异传说,回归中元节的初衷,原来那最根本的意义离不开华人所注重的孝道。

王教授说:“生存的意义在哪里?生存的意义在于我的生命不是永恒的,但人类的生命必须延续。如果没有延续人类的生命,我现在的生命也是没意思。做了这么多动作,我的生命竟然是短暂的,我活着的意义在哪里?我们今天活着是因为上一代的人还在另一个精神世界里活着,而我们将来也会活在我们子孙的精神世界里,一代代的承继前人。由此建构起中华民族与其他民族所持有的孝道观念。”

“延续前人,传承子孙便是孝道。如果没有子孙可传,那延续前人也没意义,所以古人说,无后为大。”王教授挂上了和煦的笑容,继续幽默的说:“其中一个中元节的做法是,每年代更多子孙上山告诉老祖先,我们来烧啊!明年要生更多,要少更多,我们要更旺。这就是民间把它变成习俗的一种做法。”王教授将中元节诠释为人类的生生不息,中华民族传承孝道的一个节日。

民间的习俗往往反映了哲学和社会学里最基本的原理。王教授说,中元节最初的写法是“中圆节”。一年分为上元、中元及下元,在三个月圆之夜作不一样的东西。王教授表示:“上元是指元宵节,就是让我们去寻找另一半;中元便是带子孙上山拜祭祖先;下元(十月十五)则是好好保护生命过冬。”

仪式的真正意义

- 地官赦罪

道教说法:天官为紫微大帝,水官为洞阴大帝,地官为清虚大帝,俗称“三官大帝”或“三界公”。民间相信地官为舜帝的化身,并于农历七月十五下降凡间监察人们的善恶,对人界和鬼界赏善罚恶以及赦罪之日。 舜帝是个著名的孝子,更以自身表现示范所谓“好”的政治楷模,孝顺父母,同时也大孝于人民。

- 烧香

“一般上夏天会遇上大水灾,秋天则常发生局部性的旱灾。季节的交替导致空气中的变化会有很多各种各样的细菌。这时候必须进行大量的烧香,用烟熏的力量保持空气的干燥,同时消灭古人所说的“污秽之气”。

- 烧金银纸

王教授说:“《黄帝内经》和《礼记》都谈到了人和气候之间的关系。在中元秋收的时候,首先遇到的问题是土地贫瘠,需要保护,以便明年重新回用。所以那时候本来就要大量的烧灰。烧金银纸的根本意义在于要让土地碱化,配合耕种。

- 普度仪式

来自“分胙”(俗称,分猪肉)观念。古人将最好的食物献给最高的神当祭品,完成祭拜后才再将祭品与大众共享。王教授补充,中元节提倡孝道,不仅仅要对自己的祖先有感觉,对于同样当过别人父母亲的都要有相同的感觉。基于这种心思,古人将自己家中的佳肴献给自己和别人的祖先。

民间在中元节期间会杀大猪、大羊,用以祭拜神明,再以神的名义分派予民众,而非施舍。这代表了人与人之间的平等观念。后来,这种行为成为了一种大规模的演习着自己的文化传统,以肯定自己和子孙皆是好人,肯定明年会更旺,故称为庆赞中元。

- 风水宝地

古人的居住方式是一个宗族子孙集聚在同一个村落,把临近最美的山保护下来,让自己的祖先埋葬在那座山。祖先和山的“灵”结合为一体,此山便是灵山。当中的含义为把最好的山、最好的食品送给至亲,就是把最好的东西送给他们。这是来自《诗经》的教导,中华民族从古至今孝道起源。

清明节是子孙上山种树的节日,秋天上山则是将落叶烧成灰烬,保持土地肥沃,以便让它维持过冬。在山上来个杀菌行动,以保护山上到山下的水流和生态链,这样便可以保持村落的风水永远好,家家户户衣食丰收。

中元节禁忌

谈到禁忌,起源于古人对“天人合一”的概念。后来加入了各种宗教的说法及民间的以讹传讹,中元节的禁忌越来越偏离原本的含义。王教授说,虽然我们的先贤来到了南洋,然而我们华人的体质依然遗传世代。即便南洋与中国的气候全然不同,然而在文化与体质的影响之下,所谓的中元节禁忌依然是民间深信不疑的传统。

- 七月阴气重

王教授解惑:天气的转折的时候总会造成很多疾病,同时也造成人体气机的变化。这种变化经常会表现在各种外邪(中医专用语,意指外来的致病因素),外来的邪气侵入身体导致让人见鬼见妖。不尽然是幻觉,而是来自体内的感应。只要多休息、补身体,阳气足了便感应不到了。

- 死亡“旺季”

王教授解惑:华人社会相信,冬至前、中元节、新年前是最多人往生的季节。人类的头脑拥有暗示作用,如果人体机能差,再加上心里有想放弃的念头时,身体便会指挥系统关闭,文化气氛将会影响系统关闭的时间。由此可见,文化对死亡的影响颇深。

- 不戏水

王教授解惑:夏天玩水对身体有益,秋天秋冷玩水容易抽筋,随时会有溺水的危险。

- 不出夜街

王教授解读:秋天晚上格外阴凉,夜里出门容易导致阴凉之气侵入体内。暂撇是否真的见鬼,遇鬼的人身体气机较弱。中国传统道教医书,孙思邈的《千金要方》及多本古代医书已经谈过这个现象。

以一颗尊敬的心祭拜“好兄弟”

民间传说,农历七月是阴气最盛的时期,是鬼门开的节日。为了求得平安,民间衍生了各种仪式,奠祭亡魂。无论是佛教或是道教,皆以食物作为祭品,愿“好兄弟”在人间的这一个月份里吃得饱足。

农历六月廿九或三十,华人密集的社区总会看见路边残留祭拜街边“好兄弟”的痕迹。昼夜交替之际,居民们纷纷在路边祭拜“好兄弟”,清香祭拜之余,祭品因各家习惯而异。文史民俗田野工作者李永球说:“没有所谓固定的祭品,祭品不是在于意义,主要是给‘好兄弟’吃饱。”一般的常见的祭品包括面龟、发粿、红龟、肉粽、栀粽(碱粽)、烧猪、鸡鸭、饼干、罐头、汽水、水果、茶酒等等。然而有一种神秘水果仅在农历七月才能在市场上看见,即buah rambai(多脉木奶果)。民间传说,那只是用以鬼节祭拜的祭品。好奇之下询问李永球,他仅说:“这是当季水果吧。”

根据资料,Buah Rambai生产分布于马来西亚、印尼、泰国、中国云南等地。生产期大约每年的6、7月,成熟期逾8月,正巧遇上了农历七月。久而久之,这水果便成为了民间所谓的鬼节指定的水果。Buah Rambai的营养价值颇高,果肉滑溜多汁,味带酸甜。据说其功效为清热解暑,亦能生津解渴。中国少数民族更赋予该水果“幸福、财运、长寿果”之美誉。台湾则综合中国名称,并称之为三仙果。

虽然身为文史民俗田野工作者,对于民间习俗颇有研究,但他却不鼓吹迷信之说。对于中元节祭拜“好兄弟”,李永球表示没什么需要特别的事项。他说:“拜祭路边怀着尊敬心就行了。”追溯缘由,中元节本意为提倡孝道,鬼神之说是由后人加诸于该节日。人类敬神畏鬼的心态更将迷信事件加以演说,甚至流传坊间。

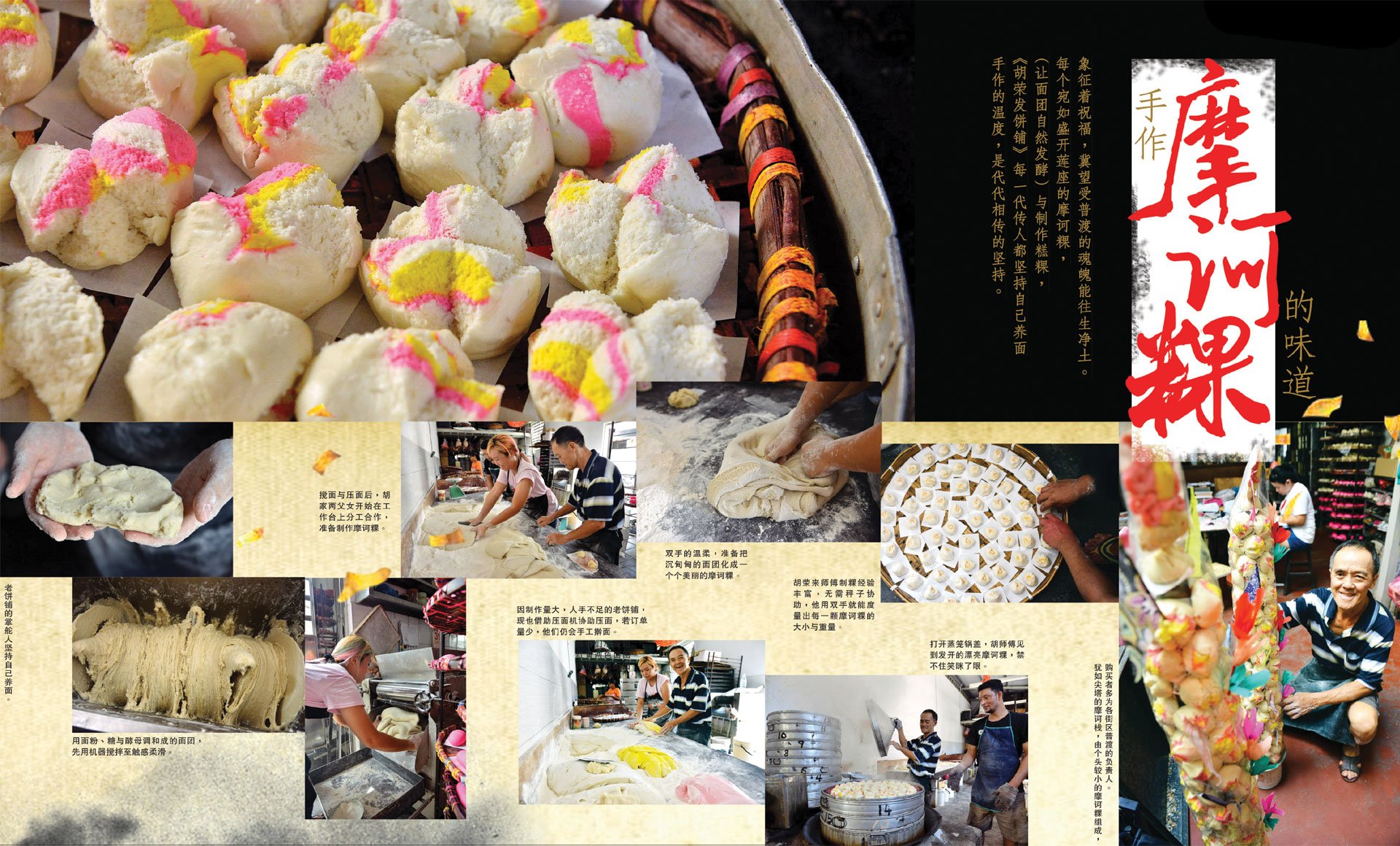

笑开了花的摩诃粿 承载着半个世纪功力的累积

在北马,摩诃粿是祭祀必有的传统祭品,而制作的传统饼店如凤毛麟角,每到农历六月杪,数以万计犹如莲座的摩诃粿,就会盛开在饼店工作坊,那是一道因缘保存着先贤祖训的珍贵风景。

乔治市闹街内的小巷有点寂寥,隐在里头的老饼铺工作坊内,数个炉头上的蒸笼正发出轰轰声响,老师傅度量了时间,轻轻打开蒸笼盖子,冒出的热呼呼白烟底下,是一个个笑开了花的三色莲座摩诃粿,空气中弥漫着的,是淡淡的甜香气息。

在福建人聚居的老社区开业超过半个世纪,槟岛崔耀才路的《胡荣发饼铺》,一直是人们在中元普渡期间必定报到的所在。饼铺由百余年前从中国福建省晋江市南来的胡礼云师傅创立,1964年开始,他和儿子们在自家房子制作出让人回味再三的传统中式饼与糕粿,这当中包括了普渡必备的摩诃粿与馒头。

时至今日,当手工制饼与制糕粿行业日渐式微,饼铺第二代胡荣来师傅与女儿胡瑞芳,仍坚持使用手工制作的方式,从养面(让面团自然发酵)到制作过程,都尽量不仰赖机械,但由于人手不足与老师傅年事渐高,搅面与压面的工序,就改为机械代劳。

这天,不从饼铺的大门进入,直接转进巷子,从饼铺后方的工作坊小门窥探,早晨的阳光才升起不久,胡家两父女的身影就在工作台与蒸笼间不停穿梭,2名助手也忙得没时间抬起头,胡家年轻的三女儿瑞芳,正扛起沉甸甸的大面团,放进机械里压面,她不停地弯下身子提起面团再放入机械里,非常辛劳。

先试蒸测美味

而饼铺的掌舵人胡荣来师傅,则是在工作台前检视刚刚压好的面团,他轻轻捏了两小团要制作摩诃粿的面团,先送入蒸笼‘试蒸’。“我们宁可花费比别人多的时间,也要做出让客人满意的糕粿。”原来这样的“试蒸”程序,是要测试面团是否能蒸出让他满意的‘莲座’或‘开口笑’外观。

“若蒸出来不理想,我们就会再调整酵母的比例。”严谨的制作态度,让低调的老饼铺一直是主顾心中的第一名。因为老师傅是自己养面,因此熟客都知悉得提前4、5天预订摩诃粿。“我们从农历6月杪开始就会接到大量订单,尤以农历7月13至15,是最应接不暇的时段。”

近年因原本与父亲一起打拼的伯伯们年事已高退下职场,胡瑞芳才回家协助父亲制作饼干糕粿,她说:“订单多的时候,我和爸爸还有一名助手3人,要从清晨7时多开始工作至凌晨,才能完成客户的订单。”

高峰期每天生产400斤

这些订单来自槟岛各区的糕粿摊贩,每人每次的订单都超过150斤,因此在最高峰时期,他们每天都必须制作400斤的摩诃粿。胡荣来师傅说:“大多数客人订购的是摩诃粿,还有各个街区中元普渡,也会跟我们订购‘摩诃栈’,我们会制作个头较小的摩诃粿,制作成尖塔型的‘摩诃栈’。”

纯粹用面粉、糖与酵母制作的摩诃粿,不止可以用作祭祀,也是很多在地人喜爱的点心。“不过由于我们的制品没有添加防腐剂,因此建议想要食用的客人,在摩诃粿出炉后3天内一定要食用完毕。”

胡荣来师傅边和我们聊天,双手也没有闲着。他把压好的面团再揉成长条,再把红黄两色的面团揉进长条,才用手掌度量摩诃粿面团的大小,一个个用手工做出形状,再依序摆入筛子,置入蒸笼。不规则的糕粿外形,有着师傅半个世纪的功力累积,与无法取代的手感温度。

不过询及摩诃粿的来源,老师傅摇摇头说:“确实无从考究,只知道福建人在普渡期间,一定会购买摩诃粿来祭拜。”而坊间的传说,则是相传摩诃粿是与一名名曾在厨房工作,名为摩诃的高僧有关联。而摩诃粿的形状像就像是一个个盛开的莲座,寓意冀望孤魂接受普渡后,可以往生极乐。

手作摩诃粿的味道

手作的温度,是代代相传的坚持。《胡荣发饼铺》每一代传人都坚持自己养面(让面团自然发酵)与制作糕粿,每个宛如盛开莲座的摩诃粿,象征着祝福,冀望受普渡的魂魄能往生净土。

提倡环保 不大肆烧香金银纸 用心意悼念先人

忆起双亲,资深媒体人叶汉荣说:“我的父母是从中国飘洋过海来到槟城的‘水客’,是传统的潮州夫妇。他们对一切祭拜事宜相当重视,中元节亦是。”寻根究底,中元节提倡的是孝道。汉荣虽然敬重双亲,然而却不以大肆烧香、金银纸悼念先人。“最重要的还是心意!”他的语气总是温和。

汉荣是虔诚的佛教徒,虽然从小看着母亲在每逢大节日忙得三头六臂,烧香烧金银纸祭拜,然而已为人父的汉荣却没因此传承母亲的祭拜习惯。中元节在佛教的定义源自于救济受难众生及以孝道为宗旨。汉荣回忆道:“母亲是传统潮州妇女,对节日的祭拜从不马虎。我们共有8个兄弟姐妹,哥哥姐姐都传承了母亲的祭拜习惯,而我除外。”汉荣反对大量烧香或焚烧金银纸的祭拜仪式,他说:“这些行为只会照成地球暖化,非常不环保。”

谈起中元节必办的盂兰胜会,汉荣说:“父亲是菜贩,长期在菜市场过夜,守着菜档避免有人来偷菜。以前不是每个社区都举办盂兰胜会,菜市场的盂兰胜会则是由各个摊贩公会各自举办,比如菜贩、肉贩各自筹办。父母都会根据当时候的收入多寡而购买祭品,如果收入较好时就会买肉类祭拜,收入少的时候便购买饼干之类来祭拜。”

父母的教诲 在有能力帮助别人时就尽量给予协助

“中元节应该趋向人性化,注重其中的原本意义,传承孝道。”汉荣不禁感叹时代的变化让年轻人和上一代人的孝道观念不一样了。汉荣出生于50年代。成长时期正巧碰上了马来亚共产党活跃的时期,政局动荡的年代。当年的家庭经济拮据,物质不如现在的丰富,父母养育孩子格外艰辛。或许曾经挨过苦日子的孩子,长大后较懂得体恤及孝顺父母。“我们这一辈的孩子都会把大部分的薪水交给母亲当家用,帮补家庭开销。那时候的薪水只有80令吉,50令吉都拿回家给母亲。”虽然把大部分薪水奉献家庭,然而从小就省吃俭用的一家子仍然有办法存钱储蓄。

汉荣父亲是典型的传统父亲,一生为家庭奋斗,扛起家里重担。父亲的奔波都被看在孩子们的眼里,对父亲格外尊敬。“从小过着省吃俭用的生活,父母经常叮咛我们不要乱花钱,于是克勤克俭仿佛成为了我们家庭的家训。我的其他兄弟姐妹到现在都秉持着节俭的生活习惯。我想这就是父母影响我们最深刻的教导吧。”汉荣退休前的薪水并不高,但他依然可以存钱到国外旅行。他咧嘴一笑地说:“印度去了两次,欧洲也去过了!”

曾经与汉荣共事,虽然时间不长,但他的为人令人感到温暖。还记得公司的茶水间,总是放着一罐装得满满的糖,贴着一张纸条,写道:咖啡太苦,记得加糖。退休前还不忘替同事添满干粮罐子,令同事倍感珍惜。小小的举动,为忙碌拼搏的新闻阵线添加了不少人情味。同事眼中的汉荣,是位乐于助人的好前辈,宛如秉持着“人人为我,我为人人”的信念做人。谈吐总是轻声细语,知书达理。汉荣腼腆地说:“我就是那个年代的人啊!现在还是很怀念那个年代。”

在有能力帮助别人时,他依然会以行动帮忙。汉荣的回忆里,父母是这么教导孩子们的,他说:“我母亲是个很善良的人,以前家里虽然没什么钱,但母亲还是会做善事。她经常帮同是唐山来的苦力洗衣裤,帮补家用。每一次在苦力裤袋捡到的零钱都会原封不动地交换给对方,有时候还会帮人免费洗衣服。”母亲的善心和身体力行的行善举动,在汉荣与兄姐之间塑造了“助人为快乐之本”的价值观。即便到了退休年龄,汉荣仍然热衷于义工,以行动帮助他人。这一种高尚情操,让人感到佩服!

“还记得,我4岁的时候,母亲独自背着我,两手提了好多物资搭轮船回中国汕头。那时候中国闹饥荒,母亲不忍心看着自己的亲人挨饿,便带着我回故乡救济当地的亲戚。”母亲对人类的关爱,是汉荣与兄弟姐妹的最佳榜样。孩子们更对母亲孝顺有加。

对父亲的遗憾 安稳的日子来临之际却突撒手人间

即便双亲已逝世多年,然而汉荣与兄姐之间的关系极为融洽,双亲的忌日生辰都让大伙儿齐聚一堂的节日。谈及对父亲的遗憾,汉荣道出鲜少人知的家事:“我们一共有8个兄弟姐妹,小时候家里很穷,一家10口住在一间四合院的房间,仅以布幕作为间隔。子女日渐长大,生活难免有些不方便,后来父亲便在菜市过夜守档。待孩子们都长大了,家里的环境逐渐好转,便租了间四合院担任二房东。终于存了一笔钱,买了一间屋子。”

汉荣带着沉重的神情,尽量压抑心中的歉疚,稍带哽咽地说:“可惜,在新居入伙的第二天,父亲因过度开心而突然离世了。”想起父亲劳碌一生,在安稳的日子来临之际,却突然撒手人间,汉荣深表遗憾。

回到最初的话题,汉荣希望中元节应该回归初衷,发扬孝道。“现在的年轻人经常低头滑手机,忽略了家人的关系。”汉荣感叹的说。撇开中元节的神鬼之说,冀望身为子女的我们,别让手机或社交媒体绑架了生命中所有宝贵的人事物。

让孝道种子在普爱学园萌芽

七月十五盂兰盆会(中元节),在大马民间普遍也被称作“鬼节”,这有着宗教色彩的民俗节日,让很多人心生畏惧,这次我们邀请常年在全国弘法的槟城普爱学园园长姜联招居士,从佛教的宗教信仰角度剖析盂兰盆会,这提倡慎终追远的孝道精神及感恩父母与三宝的恩泽的节日,其实是充满欢喜与感恩的月份。

孝道是传统的美德,而在佛教的《佛说盂兰盆经》、《地藏经》等经典,更是有着丰厚的孝道理论思想。在农历7月15,就是佛教的传统节日盂兰盆节,也称佛欢喜日或僧自恣日,这是孝亲报恩、慎终追远的日子,在这个月份修行孝道,充满感恩,也没有任何让人恐惧的民间传说色彩。

深入庶民街区,积极弘扬佛法的槟城普爱学园园长姜联招居士,一直积极推动佛法重视的孝道,在佛法中佛弟子要上报“四重恩”:父母恩、众生恩、国家恩、三宝恩,因此普爱学园大楼也命名为《四恩楼》。

不过他坦言,小时候接触的,就是民间的“中元普渡”,直到亲近佛法,接触《盂兰盆经》,才理解盂兰盆会的意义。他叹:“自己在“孝”方面仍做得不够。我出生于槟岛网寮贫民窟,小时候父母都忙于生计,根本无暇放太多心思在与小孩相处,因此也说不上能尽孝。“我和婆婆之间反而有更深的链接。”

“离世得很早的婆婆是我人生教育的启蒙者,婆婆在世时,去哪里都都带着我,婆婆没有受正规教育,但是在生活中,也会传递“孝道”的正念给我,比如“父母辛勤工作养育你,你就要努力念书来回报父母。”

当时只要我和弟妹懒散不念书到处溜达,婆婆都会严厉的责罚我们,并苦口婆心劝告我们:“做人要有寸进(福建话)”。当时小时候不太理解,现在回想,婆婆就是要我们尽做儿女的本分,努力念书,就是回馈父母的一种。”

姜联招虽一直认为自己在“孝道”方面做得不够,但他其实自小就是个孝子。因为家境清寒,为帮补家计他10岁开始当童工,卖甘蔗水、派报、到建筑工地搬砖头、去纸厂折纸皮,在铸铁厂当学徒等等。”

身为家中长子,他半工读但仍成绩优异,获准升读知名男校钟灵中学,但家境不允许他存半点升学梦想,他只念了2个月,就应允父母要求辍学,和父母一起去建筑工地工作挣钱养家。

长大后接触佛法,他也努力关爱父母,照护父母,并为他们祈福,发善念回向给父母。“而后来我对《盂兰盆经》感兴趣,那是因为我一直想探索民间在中元节的中元普渡和盂兰盆节有何不同,我细读后,了解到不止供品不同,祈求愿力不同,也才知道《盂兰盆经》传递的是是孝道。

“我把孝道在普爱学园里推动。这些社区的孩子大多和我小时候的经历一样,父母忙于生计,和孩子交流甚少,孩子来‘普爱’学佛3、5年后,他们会鼓励父母一起来,间接因为佛法而为亲情加温,父母也能感受到孩子的转变,这就是一种善缘,也是孝行。”

爱心服务队 教孩子行孝

普爱学园也有一支爱心服务队,姜联招说;“要教育孩子‘行孝孝’,不能硬性教育,只能用潜移默化的方式去影响,我都和孩子们分享,要如何对家里的长辈和父母尽孝道,必须要如菩萨一般慈悲心,如果长辈的想法和你们不契合,我们要体谅,因为有一天我们也会老。”

“我也直接带爱心服务队去老人院,每年一定有好几次,我都要孩子们完成一个任务,就是和老人家聊天,因为这些孩子在家都很少和长辈沟通。让他们静心聆听老人家倾诉15分钟,人生委屈苦恼。这些孩子就是显现了菩萨心。也因为这样的经历,他们也更愿意跟父母沟通,疼爱父母,继而让孝道在家里流通。

姜联招指出:“《佛说盂兰盆经》在西晋时由竺法护翻译,因强调藉由供养十方自恣僧,以报答父母恩与度脱七世父母,因此中国历代帝王都非常推崇之。南北朝梁武帝时代至唐朝时,法会活动都非常兴盛。”

盂兰盆会始自梁武帝萧衍大同四年(西元538年), 唐代也非常重视盂兰盆供,到了宋代,盂兰盆供供佛及僧的意义渐减,取而带之的是荐亡法事。宋朝开始,儒释道三教合流,与道教中元节的祭祀亡者灵魂、儒家祭祀父母祖先等活动结合在一起了。

姜居士表示:“到了现代,民间活动其实很多都以道为主的。如果以佛教的角度,我们并不鼓励世俗的普渡活动,因为杀孽很重,佛教提倡孝亲报恩,慎终追远,还是鼓励大家参与盂兰盆会,以斋僧为主。

盂兰盆由来

盂兰盆法会是根据《盂兰盆经》,于每年农历7月15日举行,以佛法供养三宝的功德,回向现生父母身体健康、延年益寿,超度历代考妣宗亲能速超圣地、莲品增上的佛教仪式。“盂兰”为倒悬之义,表示饿鬼的痛苦如人倒悬一般;而“盆”则为救护的器皿,所以盂兰盆有“救倒悬”、“解痛苦”的意义,意即用盆之类的器皿盛食供佛奉僧,以救倒悬之苦。

据《盂兰盆经》载:佛陀10大弟子之一的目犍连尊者,以天眼通观见他的母亲投生饿鬼道,皮骨相连,日夜受苦,于是手持钵饭给母亲食用;然而目犍连的母亲因以恶业受报的缘故,饭食还没入口,就全部变成火炭。目犍连尊者为拯救母亲脱离苦趣,于是向佛陀请示解救的方法。

佛陀乃指示目犍连尊者于7月15日众僧结夏安居结束日,以百味饮食、床敷卧具,放置于盆中,供养三宝,仗此功德,能使现在父母寿命百年无病,无一切苦恼的忧患,乃至七世父母得以脱离饿鬼道的苦趣,生人天中,享受福乐。

目犍连尊者依佛陀的慈示奉行,终于使他的母亲得以脱离饿鬼的苦趣。仁慈的目犍连尊者将此情形告诉佛陀,将来佛门弟子行孝顺的方式,也应该奉盂兰盆供养。由于这个因缘,佛陀再次慈悲叮咛嘱咐:“是佛弟子修孝顺者,应念念中常忆父母,乃至七世父母,年年7月15日,常以孝慈忆所生父母,为作盂兰盆,施佛及僧,以报父母长养慈爱之恩。”后世遂于7月15日举行盂兰盆法会,斋僧供佛,沿习成例。

中元节由来

中元是从道教三元节而来,三元源于东汉道教“三官大帝”,分别为天官、地官、水官。三官大帝以农历正月15日的上元、农历7月15日中元和农历10月15日的下元为诞辰。中元节为地官大帝圣诞之日,道教认为这天是地官下降,考察人间祸福,故在当天延请道士诵经,为地官祝寿,祈求赦免罪过。

.jpg)