吴华生(右1)在一项宴会上与媒体高层相见欢,右3为本报霹雳区经理江汉文。

吴华生(左)正面看待参与社团,从中更结识不少朋友及同道中人。

活跃社团又身兼要职的吴华生(右3),在武术龙狮总会周年纪念宴上,陪同会长拿督马汉顺(右4)主持切蛋糕仪式。

吴华生(中)交游广阔,与任何人都能打成一片。

报道:蔡晓媚 摄影:陈锦华

81岁仍活跃社团及非政府组织的吴华生,从1968年开始参加精武体育会,在扩展人脉后陆续加入其他的乡会社团,从中使他结交了不少志同道合的友人,丰富他的人生阅历及强化待人处事的圆融性格,这是令他虽然已年届高龄仍热炽参与其中的一个原因。

吴华生自言年轻时性格外向好动,带有我行我素,却不是惹是生非或好斗的人。他只是对事情充满好奇及不喜欢约定俗成。

因为充满好奇及主意特多,让吴氏有机会走进乡会担任要职,并凭着良好的人脉关际,有机会为会馆出点子,甚至与志同道合者共同发起成立非政府组织及慈善团体。

吴华生指他于1968年最先加入怡保精武体育会,当时月费为1令吉。当年凡加入精武都必须先学精武10套基本拳,才算称得上精武运动员。

他说,“精武”精神使他一生受用至今!

他表示,精武有来自不同阶级的人,但彼此像一个大家庭,称兄道弟,互相照应。

他说,精武不单提供他习武健身的机会,更是一处磨练他个性变得更圆融,融入社会团体的基础,造就他日后在与人相处多一份诚恳及信任,而少一份猜疑。

他说,精武当年月费只收1 令吉,并没设永久会员,由他于1974年提出建议,获得通过后延用到今天。

他续说,本身也与一群善心又有贡献社会精神的人士发动成立非政府组织,其中两个就是爱心之友慈善组织及九洞老人院。他就是发起人之一。

“学校方面,曾受托为万里望二校产业信托人;当学校筹建完成之后,我就退下。”

这40多年来,吴华生参加的社团不计其数,随着年事已高,目前专注及活跃的社团包括有精武体育会(永久会员),霹雳武术龙狮总会副会长,清寒子弟助学金查账及九洞校友会委员等。

帮到各阶层是最大福气

吴华生说,到了他这把年级,加上与社团有“频密关系”,可谓见过形形色色的人。所谓一样米养百样人,在他看来,一生可做好本份又能服务社会,帮助到社会各阶层尤其是弱势社群,是最大的福气。

他认为,所谓比上不足比下有余,出生的环境、接受的教育和际遇各有不同,但不代表谁可以瞧不起谁,助人的时候不应该有太多的想法。

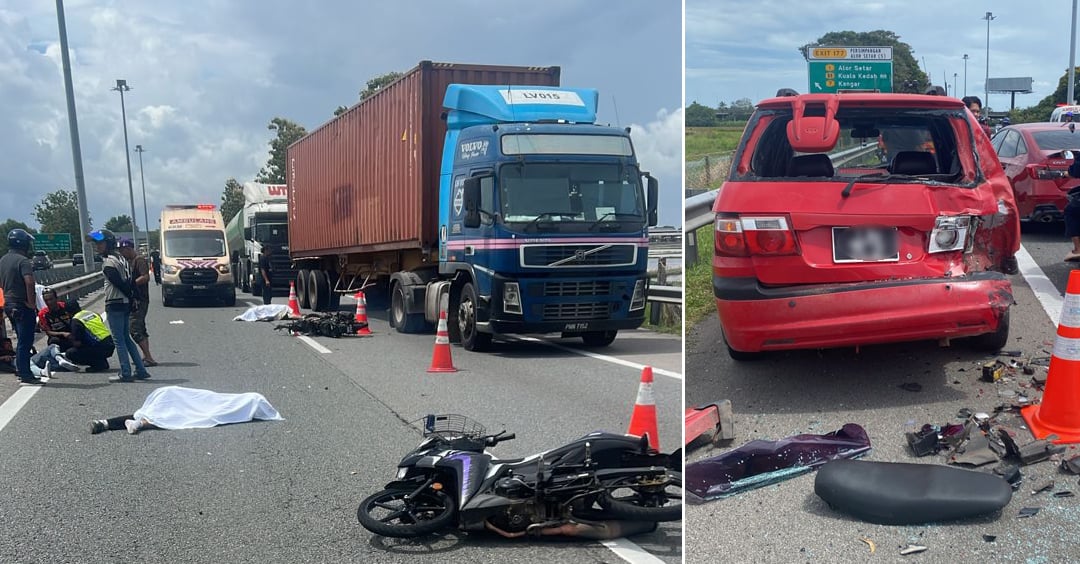

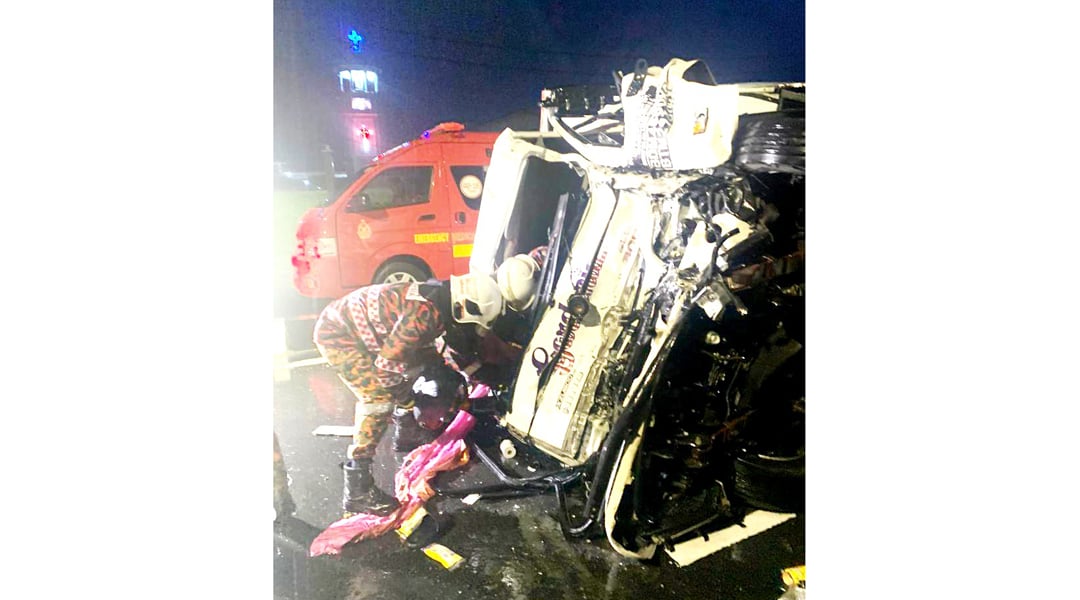

“在国外很容易看到穿西装系领带出门的人,可以因为途中看见有意外事故或有人需要帮忙,而无视自己一身装束而上前施予援手。我国则基于国情及治安的问题,并不是每人愿意无私的这么做。”

他说,以老人院为例,住进老人院的乐龄者,部分是孤独老人、年纪渐长老去的单身老人,甚至是被家人遗弃的一群。

他表示,在老人院处事时,最钦佩是那些没有私心不会看不起老人的公众及看护。

“老实说,有的老人因年纪关系,为了不让身体受凉,未必每天洗澡,身上或会有异味,或是有的老人因有伤口而溢出脓水,试问多少人会不在意就直接触碰伤口,或是不介意老人家的体味直接拥抱?”

他说,老人院是让人增长智慧的地方,在老人院服务待事,你会明白有一天我们一样会老,思维会衰退,行动会变缓慢,严重一点可能起居饮食必须仰赖他人照顾。

“我们开始(出世)或许身份地位环境都不同,但是老去的感受及体会或是一样的。所以,为何不能对老人家多一些的关注和关怀。”

家庭赚到“6 张报生纸”

询及家庭状况与孩子的互动,吴华生幽默地指出,参与社团学到与人相处及处理事务的手腕;家庭方面,笑言赚到“6 张报生纸”(育有6名孩子)。

吴华生坦言个人觉得对孩子有所亏欠。他说,总觉得,如果他不是继承家族油站生意,孩子成长阶段的大部分时间不会在油站度过,他们应该创业或在其他行业有更出色表现。

“我的孩子都已成年及成家立室,也有在油站帮忙,父子交谈间,我也跟孩子道歉。因为我认为当初如果不安排孩子在油站工作,他们的出路和前途就不一样。油站入息,在这个经济非常时期,仅是足够维持生活,并不能拥有富裕的生活。”

他告诉孩子,如果孩子在外的企业打工,至少存有机会更上一层楼。在油站工作,就是守住祖业。

他也明白,儿孙自有儿孙福,最重要还是一家人平安健康,如广东人说的“齐齐整整”就是福。

应以团体未来为大前提

参与社团组织多年,吴华生在之中看过与经历不少风风雨雨。

他个人的心得是,在社团应该充分了解个人的角色,因为在一个团体难免会有不同意见和异议,争吵下去谁都不会得益,反而伤害情谊及拖延会务进展,所以最终应以团体或公会的未来为大前提。

- GMBB Part Timer

- Event

- Kuala Lumpur

-

MYR 110.00 /Day

MYR 110.00 /Day

- 软件测试与客户支持专员 Software Testing & Customer Support Specialist

- Information Technology

- Kuala Lumpur

-

MYR 3K /Month

MYR 3K /Month

- GMBB Part Timer

- Event

- Kuala Lumpur

-

MYR 110.00 /Day

MYR 110.00 /Day

- Social Media Marketing Executive

- Advertising & Marketing

- Kuala Lumpur

-

MYR 6K /Month

MYR 6K /Month

- PHP Software Developer

- Information Technology

- Wilayah Persekutuan

-

MYR 6K /Month

MYR 6K /Month

- GMBB Part Timer

- Event

- Kuala Lumpur

-

MYR 110.00 /Day

MYR 110.00 /Day

- 软件测试与客户支持专员 Software Testing & Customer Support Specialist

- Information Technology

- Kuala Lumpur

-

MYR 3K /Month

MYR 3K /Month

- GMBB Part Timer

- Event

- Kuala Lumpur

-

MYR 110.00 /Day

MYR 110.00 /Day

- Social Media Marketing Executive

- Advertising & Marketing

- Kuala Lumpur

-

MYR 6K /Month

MYR 6K /Month

- PHP Software Developer

- Information Technology

- Wilayah Persekutuan

-

MYR 6K /Month

MYR 6K /Month