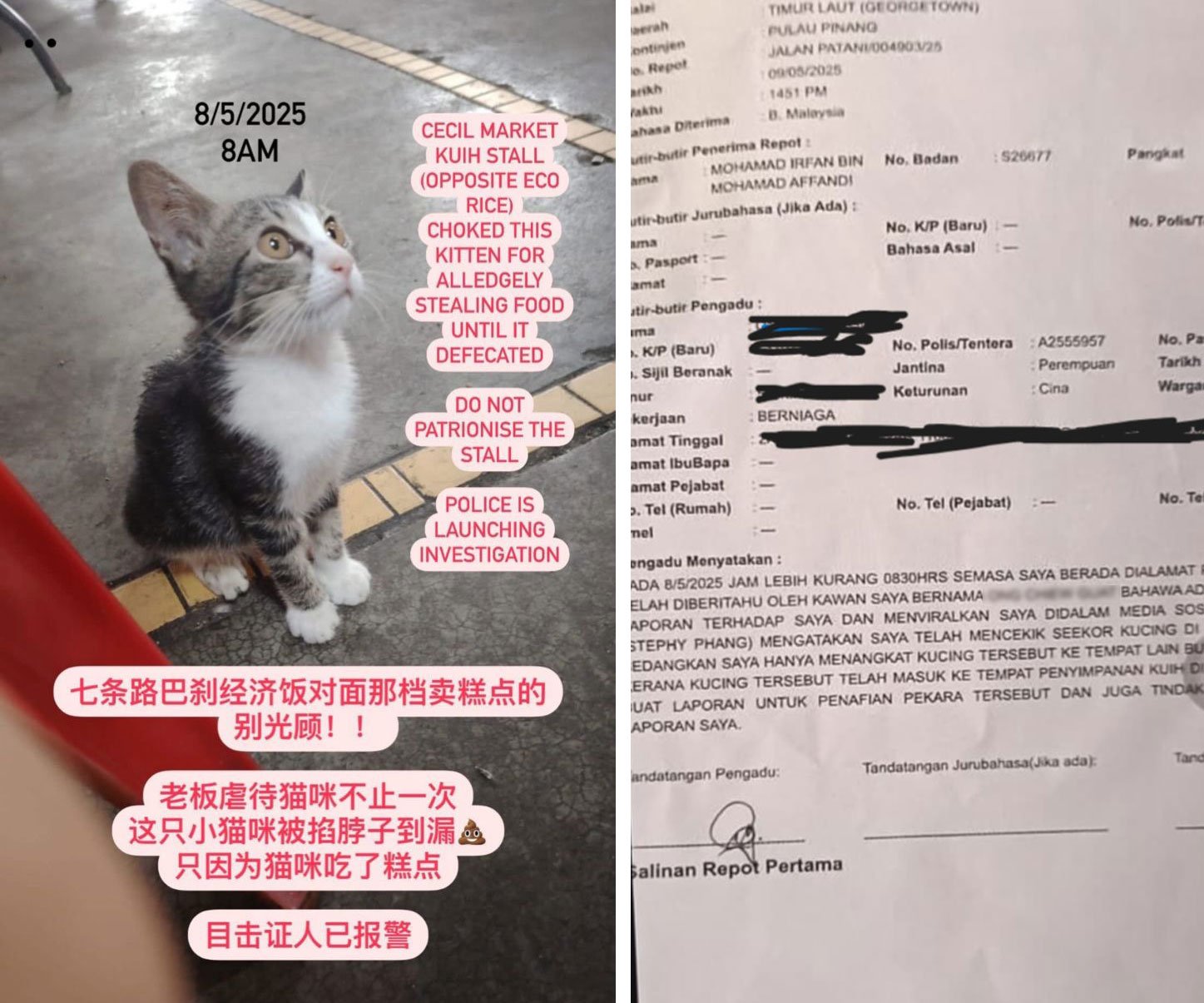

依吉林慕海兹玛祖基。(图取自其脸书)

Dibuk米较有限公司董事依吉林慕海兹玛祖基指出,马来西亚稻米产业长期受落后政策影响,政府必须尽快改革,特别是稻米价格和稻谷最低收购价政策,以确保产业稳定、减少进口依赖。

他接受《马来西亚前锋报》访问时说,当前稻米政策早已不合时宜,严重脱节于实际需求,成为困扰稻农、加工厂和消费者的根本原因。

他强调,马来西亚不能照搬泰国、印度或越南的政策,因为这些国家有大量稻米可以出口,而我国连自给都还未达到。

“泰国每年生产超过900万公吨稻米盈余,出口是他们的重点。但我们不一样,我们应优先确保国内供应。”

“我们的目标应该是建立一个长期稳定、不会受国际米价波动影响的稻米政策体系。”

他指出,进口米价格若持续不稳,将影响整个产业链。过去的“混米事件”就造成市场混乱,甚至出现两年多本地白米断货的情况。

依吉林表示,若政府能稳定稻米价格,整个产业链都会受益。

他说,稻农有了合理的稻谷价格,就敢投资买优质种子和农资,也会更努力提升产量;加工厂商也会升级设备,提高碾米效率;批发商则能改善产品包装,推

广品牌。

“对消费者来说,米价稳定就不会影响每月的家庭开销,餐饮业也能更好地控制成本。”

另一方面,依吉林提出5项建议,以提升本地稻米产量,减少对进口的依赖。

“第一,统一白米等级,不分本地或进口。目前白米从外观上很难分辨来源,必须通过DNA检测才能确认。若政府取消‘进口白米’与‘本地白米’的区分,并设定

合理价格(如每包32令吉25仙),稻农就能按每公吨1500令吉的底价稳定售谷,专注提升产量。”

“二,加强稻种监管与改革。农业与粮食安全部必须确保稻种质量,没有病害或稗种(稻田杂草种子),否则会影响产量。表现不佳、被投诉的稻种厂应减少供

应配额,甚至取消资格。”

“三,定期监控农业成本。要预防化肥、农药等农资价格突然上涨,政府必须定期监督,以防投机行为影响农民种植意愿。”

“四,加快灌溉和排水设施建设。很多稻田因水源不足或排水不良而减产。政府必须加快相关基础设施建设,提高种植效率。”

“五,改革不可政治化,全体领导需合作。推动农业政策不能受到政治分歧影响。无论来自哪个党派,每位高级或中层官员都必须配合监督,才能确保政策顺利

执行,农民不再受苦。”

此外,依吉林也建议,马来西亚农业研究与发展院(MARDI)应与本地稻农密切合作,联合开发更适合本地环境的稻种。

“不同地区面对不同挑战,例如干旱地区需要抗旱品种,低洼区则需要耐淹稻种。”

他也指出,研发出来的新稻种不应等上10年才获批准,因为一个稻季6个月,10年就是20个种植季,政府应适当放宽有关规定,加快新稻种审批,提升产业效率。

政府拨54亿提升稻米产量 推行“2年5季”计划

政府早前宣布拨款54亿令吉,用于提升稻米产量,重点包括基础设施建设及“2年5季稻米种植计划”。

玻璃市已在6个地区试行这项计划,涉及4957公顷稻田与2833名稻农。

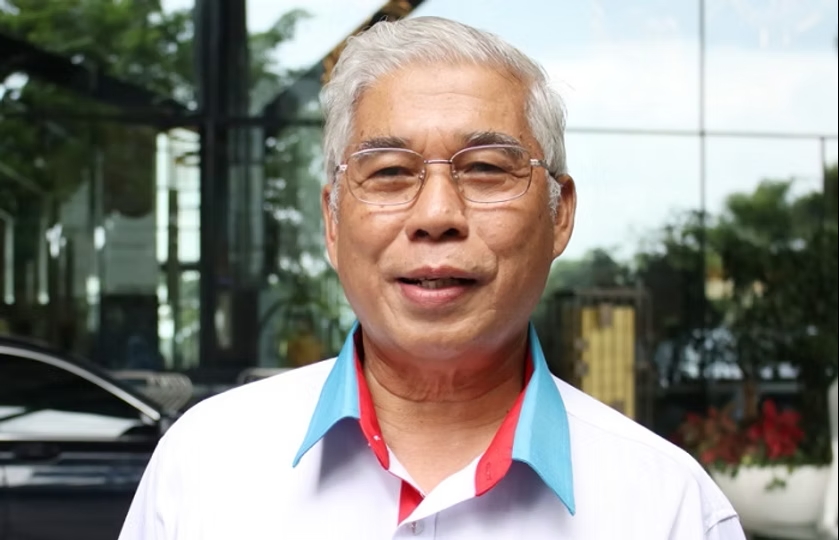

对此,玻州农业与基础农产工业委员会主席拉查里指出,该计划有望把玻璃市稻米产量从全国的11%提升至15%。

他说,目前,玻州共有约1万7000名稻农,在MADA管理内外共3万公顷稻田耕作,单季产量为13万5000公吨。

“目前稻农平均每公顷产5公吨,我们的目标是通过此计划提升至10公吨。”

他也呼吁稻农配合使用优质稻种、照顾土地条件,并严格遵守种植时间表,这样才能有效提升产量,确保国家粮食安全。